半知菌球壳孢属(Sphaeropsis)等真菌类寄生在高等植物叶面等处形成的一种子实体。有球形和瓶形等种种形状,与子囊菌的子囊壳和子囊盘相似,但内壁产生有分生孢子。也有许多是粘孢子。

侏罗纪 Jurassic period 地质时代的名称。相当于2亿年前至1.4亿年前。是中生代的三个纪的中间的一纪,由于这个时代的地层在法国东南部的Jura山脉特别发达,A.Brongn-iart(1829)遂以此命名。约相当于2亿年到1.3年前。从前到后分为Lias,Dogger,Malm三大部分,每部分按化石的不同再加以细分。动物界,在陆上爬行类全盛,从海中到空中广泛地进行了适应扩散。著名的有 ...

高等植物从受精卵到胚发生时期为止,所有细胞都具分裂以产生新细胞的能力,随后不久这种分生能力只保留在植物体的某些部分(例如茎顶、根端、形成层、生殖细胞),至于其他部分的细胞则分化为各具特有机能与形态的组织。前者称为分生组织,后者称为永久组织。但是在许多薄壁组织中其界限不一定很清楚。根据分生组织所在的位置可分为:见于根和茎生长点沿植物体纵径方向分裂的顶端分生组织;象形成层和木栓形成层那样而沿植物体的横 ...

昼夜迁移 daily migration 在昼夜的交替周期内所进行的往返迁移,例如白天在草原活动,夜晚于森林休息的昼行性动物,反之称为夜行性动物(水平迁移)。此外,海洋浮游动物以及湖泊的萤蚊幼虫从傍晚到夜间浮游于水面附近,自清晨以后就移动到100米以上的深水中(垂直迁移)。 ...

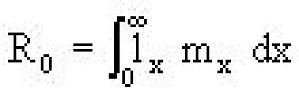

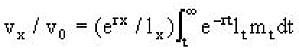

亦称再生产率。是指种群中每一个体平均产生下一代的个体数。有时也用一个个体在单位时间内产生的个体数来表示。有性生殖的生物,往往仅用雌性计算。世代生殖次数较少的种,除出生与死亡外,还包括移出和迁入的增减数。有时也指某世代与下一世代处于相同发育阶段的个体数之比,此称为个体增减指数(群体变动指数index of population trend)。种群数学统计(biodemography)中常用的净增殖率 ...

动物进行交尾、产卵、产仔、育儿等时期,称为繁殖期。一年之中,多与季节相关作为周期性的出现,有的并伴有向繁殖地进行季节迁徙现象。在繁殖期中,生殖器官以及其他器官常发生各种变化,不同的动物,有的可出现婚姻色等特殊的色彩及体臭等。

生物个体或细胞的数目增加的速度。在微生物,则以生长速度作为与之相同的术语来使用。在最简单的情况下,就是说在一定不变的环境下,细胞一分为二这种正常的增殖,如在t时间内的细胞数为N,则可用下式表示:N=N02t/l=N0exp{(t/r)ln2} 这里N0为t=0时的细胞数,r为世代时间,即由细胞分裂开始到下一次分裂为止的时间数的平均值。在每一次都新生出来一定数量的个体时,或者两代细胞分别具有特定的 ...

表示处于某一年龄的个体,在其以后的时间内所产的后代对该种群大小的影响程度的指标。系由R.A.Fisher(1930)提出的,设t龄时的平均生存率为lt,平均产仔率为mt,瞬时自然增加率为r,则x龄个体的繁殖值(vx)为 v0为出生时的繁殖值,各龄的繁殖值一般以v=1求其相对值,一般以开始繁殖年龄的雌性繁殖值为最高,超过繁殖年龄则变成0。在稳定的种群中其r=0,v0=1。增加着的种群其现时的仔比后 ...

植物光敏色素在黑暗中从红光吸收型(PR)变换为近红外光吸收型(PFR)的现象。因为PR是光敏色素最稳定的形态,所以通常都认为是由PFR向PR暗逆转,而且在暗处PR型不会变为其他型。然而如果给苋属(Amaranthus)和葫芦科(Cucurbitaceae)的需暗种子连续地照射近红外光,就会抑制其发芽,由此可见,这些种子在开始吸水后不久便可发生反暗逆转。 ...

在温觉中,若刺激温度达45℃以上,则除引起温觉之外,还引起冷觉,即两者混合产生热的感觉。这是因为本来并非适宜刺激的高温使冷点兴奋了的缘故。这一事实可在仅含有冷点的皮肤部位得到直接证明。冯·弗莱(M.von Frey,1895)把在高温时所感到的冷感觉定名为反常冷感。这一事实也被神经放电的记录所证实。此外,在高温中,还由于痛点的兴奋而增加了痛觉。

巴甫洛夫在研究条件反射时所引进的术语。在一般情况下,条件反射之后,强的条件刺激引起强的反应,弱的条件刺激引起弱的反应。但是在某些特殊情况(如实验神经症)下,条件反射分化出现逆转时常是弱反应的刺激引起强的反应,以及强反应的刺激反而引起弱的反应。此称为反常相。反常相是入眠初期阶段,若内抑制进一步向大脑皮层和皮层下进行,则入眠。

脊椎动物偶蹄类的反刍类(牛等)进行摄食消化的一种形式,也就是将已被咽下的食物再重新返回到口中,经过细嚼之后再重新咽下。这些动物都具有特殊的反刍胃,从对不易消化的植物性食物的消化和在自然界逃避敌人的攻击以保全自己等方面来看,这些动物的摄食形式与目的性是相符合的。

脊椎动物偶蹄类的反刍类所具有的胃。对作为食物的植物组织的消化主要是靠反刍胃的庞大的容积和运动性以及共生的微生物来负担。反刍胃通常分成4室,从食道侧开始依次命名为第一胃(亦称瘤胃)、第二胃(reticulum,网胃,蜂巢胃)、第三胃(omasum,瓣胃)、第四胃(abomasum,刍胃)。前二种来源于食管末端,只有后两种是原来的胃。在组织学上到第三胃为止具有与食管相同的复层扁平上皮,第四胃具有与肠相 ...

一小段染色体或相同的DNA碱基排列的反复相接纵列存在的现象。一般认为在真核生物的基因组内存在着所谓多基因系(multigene family)形式的反复或重复,特别是rRNA基因在基因组中存在多次反复。

发生社会性的对立关系时所出现的行为之总称。是作为攻击与逃避两个极端之间的,表现为威吓、劝解、屈服等各种形式的行为。

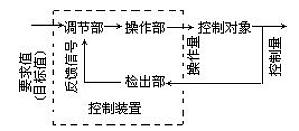

形成闭环,输出侧的信号返回到输入侧,亦称反馈。如果将反馈信号加入到输入信号,这时输入信号就会产生两种情况:如果是增大,就称正反馈,缩小就称负反馈。在正反馈中,如果反馈量小时,则输入信号被放大成为输出信号,反馈量在某种程度上增大,就将引起自激振动。这一现象一般称为恶性循环(vicious circle)。伴着随意运动的有意振颤(intention tremor)便是其例。负反馈控制被用来稳定放大器, ...

通过反馈作用把控制量的值和所要求的值(目标值)进行比较调节,使两者达到一致。反馈控制原来是工程学上的用词,但它也是生物系统中调节的基本原理。它与生物化学、生理功能、生态系统程序等各个阶段的实现体内环境稳定有关。反馈控制系统在工程学上是通过在控制对象的反馈回路中插入适当的控制装置(包括检出部分、调节部分、操作部分)构成的。检出部分是检出来自控制对象的控制量,调节部分是改变必要的反馈信号。在动物体内, ...

亦称最终产物抑制作用。是催化代谢途径中最初反应的酶的活性受其途径最终产物特异抑制的现象。在产物累积过多时,通过停止其物质的合成,使细胞内的浓度保持适合于生理条件的水平,是细胞调节作用的一种,是一般的调节现象。作为抑制因子的代谢最终产物结合在酶的活性部位以外的变构位置(allosteric site)上,以抑制酶的活性。

与遗传密码的密码子有互补关系的3碱基顺序。大致位于tRNA分子的中央部位,在遗传信息的转译过程中,由于和mRNA上的密码子互补配对而进行密码子与氨基酸间特异的对应。

软体动物腹足类中的某些种类,在发生过程中一端出现扭转后再逆转,使成体不同程度地回复至原来左右对称的状态。在前鳃类,由于扭转,鳃位于心脏的正前方;而后鳃类,发生90°或90°以上的反扭转,故外套腔及附属于此的鳃和肛门又回复至身体之右侧或正中线上,鳃位于心脏的正后方。在肺螺类,其神经不像前鳃类那样呈“8”字形,这是由于各神经节缩合至前方,内脏联系显著缩短,从而处于体扭转圈之外所致。因此,前鳃类又称扭神 ...