光敏色素是作为红光吸收型(PR)合成的,PR只要不受到光的照射就可保持原状,但远红光吸收型(PFR)就不那么稳定,或在暗处转变成PR(PFR暗转换),或慢慢地失去光可逆性(PFR暗失活)。在生物体内这两种反应主要是光敏色素的暗反应,而在试管内除此之外,已知由于PFR消失(PFR ki-ller)而瞬间发生的光可逆性消失的反应以及受各种分子修饰的光敏色素的暗反应,在花椰菜(caulifl-ower) ...

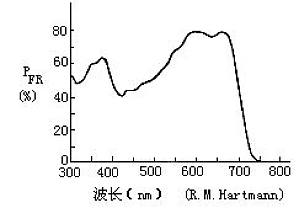

光敏色素的红光吸收型(PR)与远红光吸收型(PFR)间,所见的光可逆反应。在常温下不论哪个方向都属于一次反应。光敏色素的光化学转换,在干燥的休眠组织或干燥明胶膜中不易看到,但它们随着吸水,可逐渐发生光化学转换。如把光敏色素连续放在一定光照条件下,经过若干时间后,则给予的光波长的吸光系数相应于量子产量(与光强无关),而随着PRPFR的反应达到平衡,表现出一定的PR∶PFR的比值,这种平衡称为光平衡状 ...

我们做实验时所得到的数值不太会正好符合理论值,常常会出现一些偏差,比如在一口袋里放入等量的黑白围棋子,充分混匀后让你闭着眼睛抓出20粒,按理论说应当是10粒黑子,10粒白子,但你有可能抓出来的不是10:10,而产生各种偏差,这些偏差应当是在一个允许范围内,那么什么是允许范围呢?什么样的偏差仍然说明原来放进的围棋子是1:1呢? 我们可以利用二项分布概率密度公式计算出二项式展开的任何一项的值,比如让我 ...

光在胶体溶液中的散射是一种丁铎尔现象,这是人们早已知道的事实,它为确定高分子的分子量等方面提供了有力的方法。在分子的大小约超过入射光波长的1/20时,被分子各部分散射的光互相干涉,因此,与入射光成一角度的光的散射强度分布不仅与分子的大小有关,而且分子存在状态的影响也很显著。就是说,用这样的方法不仅能测定分子量,而且还能获得有关分子形态的若干知识。 ...

在光不易使所观察的分子(靶分子)起反应时(例如靶分子不吸收该种光),掺上容易吸收该种光的其他分子(光敏体sensitizer)后再给光时,而光敏体被致活,它接受的能量可以引起靶分子的化学变化,这就是光敏化作用。在这种光化学反应中不需要氧。例如,将苯乙酮和丙酮加在DNA溶液中,用310毫微米左右的近紫外线照射,就能有效地产生嘧啶二聚体。 ...

系从理论上来研究光和生物的相互作用,即以由光和生物物质间表现的微观量子过程到各种生物反应的宏观表现机制等过程为目的而形成的一个生物科学分支领域。光生物学需要的知识面很广,必须了解辐射物理、分子的光吸收和激发能的迁移乃至随之而产生的生物分子的生化变化和高级的生物反应等学科知识。

从环境中吸收光能转变成其他能量形式,在生物体内完成一定功能的物质之总称。有叶绿素、细胞色素、光敏色素和视紫红等。 ...

实验值和理论值的符合状况用什么标准来评价呢?统计学家规定了一个显著性标准:P0.05 结果与理论数无显著差异,实得值符合理论值。或实验组与对照组无差异。P,实得值不符合理论值。或实验组与对照组有差异。P,实得值非常不符合理论值。或实验组与对照组有极差异。 ...

广义也包括将两个或几个透镜装配起来的单一光学系统的直观放大装置,通常由聚光镜(condenser)、物镜(objective)、目镜(ocular eyepiece)三部分光学系统组成。若镜筒的长度固定,则显微镜的放大倍数是物镜和目镜放大倍数的乘积,而分辨率(re-solving power)则完全由物镜的性能决定。即分辨率与物镜的数值孔径(numerical aperture)成正比,与使用的光 ...

指形态的发生和分化的过程,受环境的光照条件所控制的现象。这种现象从菌类到高等植物,在植物的生活周期中非常普遍。种子、孢子的休眠解除,细胞分裂的时期或方向,生长速度,细胞或器官的分化等过程,每一个过程都明显地受光的影响。光形态形成,有的是起自极微光量所引发的反应,有的是基于连续照射产生的高能量反应。这里对任何一种,光敏色素则是最普遍的一种光受体。此外,也可能与若干化学结构尚不明了的光受体有关。另外, ...

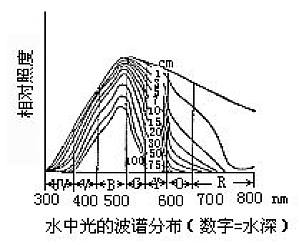

光因素系环境因素之一。光对生物生活的作用可以从光量及光质的性质和日照时间来考虑。所谓光量的性质即亮度(照度),而光质的性质即波长组成。光量的性质是由太阳高度和介质的透光度决定的。光通过植物群落上层叶片到达群落下层,故群落下层的波谱分布移向短波。水深引起的波谱分布变化是显著的,通常,因清彻的水对长波光吸收很快,故达到深层的光大部分都是短波光。这种变化影响着藻类的垂直分布。就日照时间来说,从年累计看纬 ...

指由于光的照射在植物细胞上产生的膜电位。叶绿素是最普遍的光受体色素,通过光合作用可活化原生质膜上的起电离子泵。近来知道光敏色素和近紫外- 蓝光吸收色素,也能诱导出电位变化。

这是根据阶段发育学说,把一、二年生植物发育过程划分为二个阶段的后一个阶段,即继春化阶段的第二个阶段。植物在这个阶段中,对日照长短非常敏感,如给与适当日长条件,花芽便可很快地形成。必需经过春化处理花芽才能分化的植物,一般在光照阶段中如给与长日照条件,则容易形成花芽。但有的如果进行充分的低温处理(春化处理),以后也可与光照无关地而形成花芽。某种菊花在春化处理后,如不给予短日照条件就不能形成花芽。

X2(Chi square method)也是一种好适度测验的方法,可以用来检验我们的实验结果和理论值有无差异,其公式为:X2=Σ(d2/e)e: 为预期值,即理论值;d:预期值和观察值或实验值之差。例如我们做了以下两组豌豆测交:查卡方表,一对性状,自由度N=2-1,X2=10,P=2,0.05X2值的计算(紫花(Rr)×白花(rr)) 40200紫白紫白观察值301011090预期值202010 ...

DNA因受紫外线照射产生嘧啶二聚体,在催化酶的催化下变为单体,这种催化酶即为光致活酶,因为反应需要可见光,故此得名。受紫外线照射而变性的DNA受到这种酶的催化时,嘧啶二聚体消失,同时DNA恢复了生物活性。这一事实清楚地说明,紫外线引起的伤害是因为形成了嘧啶二聚体的缘故。这种酶广泛分布于动植物体中,从大肠杆菌乃至于人。 ...

系指通过光照射使细胞在此以前的损伤得到恢复的现象。人们最熟悉的是酶的光致活(enzy-matiC photoreactivation),这种作用是在DNA受紫外线照射产生的嘧啶二聚体(是致死、分裂障碍和突变等的主要原因)在光致活酶的催化下(酶与二聚体形成复合体),吸收某波长的光(320—500毫微米)变成原来的单体的现象。这是使DNA修复的最有效的过程。RNA的紫外损伤程度虽低,但也要在酶作用下进 ...

有丝分裂是二倍体或单倍体真核细胞分裂的过程。有丝分裂产生两个子核,它们含有相同的染色体数和遗传信息。十九世纪末,Flemming,W.(1882)和Boveri,T.(1891)分别发现了有丝分裂(mitosis)和减数分裂(meiosis),为遗传的染色体学说提供了理论基础,遗传的染色体学说现在看来似乎比较简单,但在遗传学的发展上却是十分重要的一步,这种推理的准确性也堪为楷模。 ...

在暗期中途的适当时期,如给予短时间的光照射,则可带来与所欲期的光周期效应相反的结果,这种光处理称为光中断。例如由于这种光中断能阻碍短日照植物的成花诱导,但可诱导长日照植物花的形成。在10小时左右的明期和配合连续几天暗期的光周期中,光中断应以暗期开始后8—12小时为最大,在以后的24小时周期内光中断效应的程度可因周期而变化。对高等植物的成花诱导,光中断所用的光以红光的作用最有效,但其效应可由于其 ...

生物受周期性光照时,其明期和暗期的组合,称为光周期。生物在这种光周期的作用下产生的反应叫光周期性反应。

在具有生光周期的情况下,生物体对明暗周期的反应而言。在通过光周期刺激花芽分化诱导反应中,对连续的暗期的长短发生反应。不论明期的长短,只有暗期继续到一定时间(临界暗期 critical darkperiod)以上,短日照植物花芽才能分化,而长日照植物的花芽则不能分化,因此,一般认为暗期反应是光周期反应的主体。在暗期中受到短时间的光照,暗期效应也会消失。暗期反应与温度或内在节律有密切关系,这种性质在农 ...