(1)原核生物 如大肠杆菌等的染色体呈环形,称环状染色体;(2)真核类生物中的一种异常染色体,为没有末端的染色体。有自然发生的,但也常见于杂种后代,以及由放射线、化学诱变剂等诱发产生的;(3)表示一般二价染色体形状有时也使用此词。在第一次减数分裂终变期到中期时,着丝点在中点附近而两端有交叉的二价染色体,称为环状染色体。 ...

古时S.Hales(1727)为了证明只有木质部才有输水作用所进行的方法。即把树干形成层外侧的部分作环状剥下,而只留下木质部,来自根水分的上升未被阻碍,因而也未发生萎蔫。这个方法也被用于研究成花激素等微量物质的移动。 ...

亦称环水管。是腔肠动物水母伞缘的一圈水管,与辐水管至胃通连于口,构成胃水管系。淡水水母类,有从这种环状水管向伞顶方向延伸的盲管称为中央水管(centripetal canal)的盲管;而刚水母类的环管是在伞缘的一定位置向伞顶迂回。

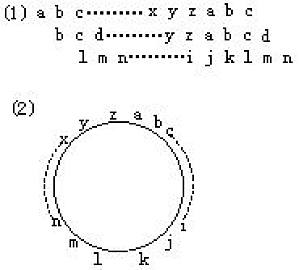

偶数T型噬菌体DNA上的基因排列。如将噬菌体基因用a,b,c……,x,y,z表示,则DNA直链端部一个基因并不一定,排列如图(1)所示。因此其基因图实际如(2)所示是呈环状排列。这点除遗传学的方法外,用物理学的方法也可以证明。 ...

指高等脊椎动物的第一颈椎。寰椎本身的椎体的大部分和其后的枢椎愈合,形成了齿突(dens),所以,椎体的残余部分和椎弓形成环状,使寰椎可以围绕第二颈椎的齿突旋转。而且,在其前面与颅骨的枕骨的突起(枕髁condylus occipitalis)相关节。 ...

本类包括产于淡水或栖息于潮湿地的熊虫类的小群,是一类体长为1毫米以下的小动物,仅由头和4个体节组成。躯干部有4对疣足状的短足,足端有钩或粘着层。体表角质层(cuticle) 薄而软,背甲有微细的花纹。消化管直形,在口里有锥状突起(口针、Oral stylet),可在植物上穿孔,吸取汁液。咽壁上的放射状肌肉很发达,有1对唾液腺。1个生殖腺与直肠连接。在胃和直肠的交界处有2条马尔比基氏管(Malpig ...

一般弱酸或弱碱与其盐(强电解质)的混合物显有缓冲作用,具有这种作用的系统称为缓冲系统。在缓冲系统中虽有的以固态加入,但大多数情况全部物质都进行溶解,此称为缓冲液(buffer solution)。在考虑弱酸HA及其盐MA的混合液的pH时,首先在弱酸HA有如下的平衡式成立: 这里表示各自的浓度,K表示弱酸的解离常数。现假定弱酸HA的浓度为Cn,盐MA的浓度为Cm,那末,未解离的酸的浓度=Cn-,酸 ...

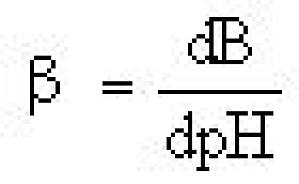

当某溶液加入酸或碱时,具有使pH变化减弱的作用,换言之,此时的pH变化比纯水小时,称此作用为缓冲作用,称具有这种作用的系统为缓冲系统。现假定被测溶液1000毫升中加入dB克当量的强酸或强碱,其pH仅作dpH变化,那么缓冲作用的大小,其比为: β为缓冲价或缓冲系数,而dpH值在当溶液呈碱性变化时为正,呈酸性变化时为负,所以为了使β为正数,而dB在加碱时取正值,加酸时为负值。 ...

系个体发生早期阶段发育速度缓慢,因而形成较其祖先型缓慢的早期阶段特征,此现象称为缓慢发生。认为是一种发育障碍(retardation)现象。

脊椎动物牙齿更换的现象。哺乳类以外的动物,随着牙齿的耗损具有更换多次的多换齿性(poly-phodonty)现象。而哺乳类动物,通常只是更换一次的换齿性,也就是二次生齿性(diphyodonty),其最初所生的齿称乳齿,以后代之而生的、终身保持的齿称为永久齿。乳齿缺少大臼齿。人的换齿开始于6岁前后,换齿开始和完成的时间据说与脑的发育(智力和脑量)在时间上颇相一致。但这种关系的机理还不清楚。还有一部 ...

动物的毛在某一时期内脱落,再长出新的毛,称为换毛。人或一部分家禽随时随地都在换毛,但野兽只是在一年中的一定时期内才更换全身的毛被。一般冬天的毛被(冬毛)比夏天的毛被(夏毛)长,另外毛的髓质也较发达,适于抵挡寒风,冬毛和夏毛颜色往往不同。换毛时期和换羽一样是与生殖时期有关。毛的脱落是由于毛的基部细胞分裂停止,不久从毛囊中被挤出,脱落毛的毛根基部膨胀,称为棍状毛。新毛从旧毛乳头的部位长出。人的毛发的寿 ...

在鱼的鳃呼吸中,将水送至鳃的表面的现象称为换水,也有称为换气的。为此需作呼吸运动,但由于水比空气之比重和粘度大,且含氧量低,所以呼吸运动的作功量比在空气中的要大得多。如人在休息时之氧摄取量只有1—2%用于呼吸运动,而鱼类则高达10—25%。 ...

通过呼吸运动使肺内空气与新鲜空气进行交换,称为换气。通过鳃的换气称为换水。换气、换水决定于呼吸的深度和呼吸数(respiratory frequency,ventilatory frequency)。呼吸深度增加时,称为深呼吸(hyperpn(o)ea),呼吸深度变浅时称为浅呼吸(hypopn(o)ea)。呼吸数增加时的呼吸称为频呼吸(或快呼吸,tachypn(o)ea),显著变快者称为急促呼吸( ...

鸟类在繁殖期后即按一定的顺序更新其全身的羽毛,通常称这种现象为换羽。换羽所需的时间是随鸟类不同而异。繁殖期结束前后,甲状腺的机能旺盛,产生的甲状腺素对起源于羽根处中胚叶的羽乳头细胞产生刺激。活化了的羽乳头细胞对它四周的起源于外胚叶的细胞群(彩色细胞)发生作用,促使这种细胞产生新羽。新羽开始形成后,旧羽即行脱落。即使人为地造成4次繁殖期,而每次结束后都要换羽。由此可以认为,许多鸟类的生殖腺刺激素的分 ...

系从热带北部到温带大陆腹地干燥地区发育的荒漠群系之一,也就是平常所说的沙漠。年降雨量非常少,多的地方也不超过200毫米。分布于亚洲大陆的东部、中部和阿拉伯半岛、非洲、澳大利亚的部分地区以及南美和北美的西部、南部等地。约占地球全部陆地的25%。气温的日较差、年较差一般都非常大,加之水分缺乏,以致形成了不利于一般植物生长的严酷条件。由于植物稀疏和土壤过程很弱,风沙移动频繁发生,更助长了荒漠的形成。植物 ...

由于在环境因素中有任何一种以上的恶劣条件,所以仅有特殊的植物稀疏地生长,且覆盖度非常小,这样的植物社区总称为荒漠。约占陆地的34%。E.Rübel提出的下面分类法已被广泛采用。(1)干荒漠(沙漠),(2)寒地荒漠(属于寒带荒漠),(3)海岸荒漠,(4)过渡荒漠,(5)岩质荒漠,(6)硫气植物荒漠。 ...

节肢介体病毒B群的别名。球状,直径50—80毫微米,在包膜中含有直径为30—40毫微米的正二十面体的病毒质粒。比重1.19—1.24。比甲病毒更不稳定,病毒产生量亦少,被感染的细胞的病变不显著。组成它的蛋白质有3种(壳体蛋白分子量为1万3千;包膜蛋白分子量分别为5万9千和8千)。感染人类可引起脑炎症状或一般的发热症状。在病毒之间,存在HA(红血球凝集)抗原交叉反应。所属病毒有:登革热病毒,日本脑炎 ...

嘌呤核苷酸的一种。是由鸟苷酸脱氨生成。还从次黄苷酸为含NAD的酶作用脱氢生成。在核苷酸酶的作用下脱磷酸形成黄苷(xanthosine)。为鸟苷酸生物合成的中间物质,经氨化得到5′-鸟苷酸。 ...

属于黄瓜病病毒群(cucumovirus group)。是以黄瓜、番茄为主的多种作物病毒病的主要病原体,广泛分布于世界各地,寄主范围极广。病毒质粒呈球状多面体,直径约30毫微米。质粒的分子量为5.5×106,含有一条分子量为1.0×106的单链RNA的核酸。是以蚜虫为媒介的非持久性传播。病株显有花叶症状,株体多数矮化。 ...

指把绿色植物在暗处发育时所产生的现象,即由于不形成叶绿素,所以在类胡萝卜素的黄色表现明显时就称为黄化,若类胡萝卜素不太明显著时,则称为白化,但通常是把伴随这个过程所发生的各种现象都包括在黄化之内。除依存于光敏色素以及近紫外-蓝光的光形态形成反应与黄化有直接的关系外,光合作用也具有间接的影响。 ...