与生命起源以来发展到人的生物进化相对应,而把到生命起源时的物质变化过程,称为化学进化。广义地说,是指与宇宙的起源,星的进化以及行星系的形成密切相关的元素的诞生和从分子的出现到原始细胞的形成等全部的化学变化,狭义地说,则意味着在原始地球上至生命出现的化学变化。可以分成以下四个方面来考虑。(1)从构成原始大气的甲烷、氨、水(或二氧化碳,一氧化碳、氮、水)等进化到氨基酸、盐基、糖等构成细胞的原始有机物的 ...

指通过使用化学物质,来调控植物特别是作物和果树的生长、结实等。如用2,4-D溶液浸渍葡萄的花使之产生无籽葡萄,或使用各种植物生长调节剂进行作用等均属其例。 ...

使用对病因特别是对病原微生物起直接抑制作用,以及抑制癌细胞增殖的药物进行治疗的方法。这是以通过选择毒性有选择地抑制微生物及肿瘤细胞的增殖这一见解为基础的。对疟疾的奎宁和对梅毒的汞剂虽然很早被采用了,但在科学上的研究是由埃利希(P.Ehrlich)系统地研究有机砷化合物而发现了洒尔佛散(Salvarsan,1910)之后才开始的。其后对阿米巴痢疾的吐根碱和对昏睡病的锥虫胂胺等对原虫病的化学治疗剂陆续 ...

关于线粒体或叶绿体的ATP合成反应机理的假说之一。认为与电子传递体间的氧化还原反应偶联,形成具有高能键的中间化合物,再由它形成ATP的高能磷酸键,整个过程都是化学反应,因为是按当量关系进行的,所以称为化学偶联。此假说不足之处在于中间化合物至今不明。现在看来化学渗透说在解释磷酸化的机理方面是较受支持的。 ...

主要用化学方法研究胚胎学问题的领域,自1930年起便已盛行。简单地说,以胚胎期生物为对象的生理学、生化学、细胞化学等的研究也多属于化学胚胎学的范畴。化学胚胎学一词自从李约瑟(J.Needham,1931)和布拉赫特(J.Brachet,1947)著作《化学胚胎学》发表以来就被应用了,但这个名词早在上世纪末到本世纪初,在赫布斯特(C.Her-bst)、李利(R.S.Lillie)、莱布(1.Loeb ...

有关氧化磷酸化反应和光化磷酸化反应的ATP生成机制的假说(P.Mitchell,1961)。在线粒体、叶绿体、载色体等膜面上的电子传递的氧化还原反应中,H 与OH-(或e-)在膜内外各呈异向性(anisotropic)放出,结果在各种膜系中因H OH-的浓度梯度而产生膜电位,起动存在于异向膜面上的ATP酶,而合成ATP。作为反应平衡,在ADP+Pi→ATP+H2O中,H2O成为H OH-在膜的 ...

指由于化学物质突变而生成的。按照诱发突变的特征进行分类,其代表例见表(为了比较表中也包括了射线)。DNA碱基的类似物例如5-溴尿嘧啶(BU)代替胸腺嘧啶(T)而引入DNA,在以后复制时产生了A∶BU→G∶BU(A是腺嘌呤,G是鸟便嘌呤)这样的配对错误,由于得到的是G,在后代中就会以很高的概率引起AT→GC(C为胞嘧啶)的转换突变(配对错误模型mispairing model)。还有错误地用BU取代 ...

指使活体分子中的各种官能团(functional group)与化学试剂的反应。主要应用于蛋白质或核酸,例如用与氨基酸侧链有特异反应的试剂作化学修饰剂来测定蛋白质功能表达上不可缺的氨基酸残基。另外也用以识别在多级结构中氨基酸残基存在的状态,即存在于分子表面,还是包围在分子内部,以及将对周围环境敏感的荧光基团或具特别吸收带的原子基团,导入特定的部位,通过测定这些信息基(re-porter基)的分光学 ...

缩写为COD。是指对一定容积的水中物质氧化所需要的氧量。由于自然水中可被氧化的物质主要是有机物,所以与生物学的需氧量(BOD)同作为水的有机物污染的指标。测定时,是利用氧化剂的KMnO4或K2Cr2O7,在一定条件下所消耗氧化剂的量以当量单位(meq/1)来表示。1 meq/1换算成O2时相当于εmg/1,KMnO4的量为31.6mg/1。COD比BOD可在短时间内测出,其优点是,对因含有有害金属 ...

指引起突变的化学物质。已知的有烷化剂、碱基类似物(base analog)、羟胺(hydroxylamine)、吖啶色素等。 ...

很多癌是由环境因子引起,其由化学物质(包括自然存在的和人工合成的)而引起的癌症发生称为化学致癌。此研究始于柏油癌。I.Berenblum将致癌分为发端与促进二个阶段。具发端作用的物质有致癌作用,但必须长时间作用,此类物质称为发端者(ini-tiator),该类物质本身或其代谢产物多为具有变异原性的物质。起促进癌性状表达的物质称为癌促进者(tumor promotor)。例如巴豆油,其本身并无致癌性 ...

陷于坏死的组织与外界接触,进一步发生变化者称为坏疽。亦称脱疽。由于血红蛋白的变性而呈黑色或褐色。分干性坏疽和湿性坏疽两种。对于植物,亦可将坏死的部分称为坏疽。

机体局部(器官、组织、细胞)死亡称为坏死。对于动物,称此过程为坏死过程(necrobiosis亦称死生)。这些用语都是基于维尔啸(R.Virchow)的想法,即根据机体的生理和病理状态都是细胞效果和病理的总和这一想法而提出来的。当细胞死亡时则出现核浓缩、核碎裂、核溶解、细胞浆液化以及核、细胞浆、细胞间质的种种崩坏过程。然而在坏死组织中,可以混杂着一部分细胞机能在某种程度上仍然具有活性状态。按着坏死 ...

同源染色体或一部分同源染色体分向两核的分裂,叫做还原分裂。是普通减数分裂的现象。是均等分裂的对应词。在体细胞分裂中可少数人为引起。

细胞溃解时所生成的物质,考虑它对剩下未溃解的细胞具有诱发有丝分裂的作用,因而称此物质为坏死组织激素。不过一般地说,对此还未达到阐明本质的地步,但创伤激素可能属于这个范畴。

一种氧化还原酶。为分子态氧以外的以特异的底物为电子受体的酶之总称。常附以底物的名称来命名各种酶。有象硝酸还原酶、亚硫酸还原酶那种与厌氧呼吸、还原性同化和合成有关的酶,也有像延胡索酸还原酶等那种与发酵有关的酶,还有像谷胱甘肽还原酶或铁氧还蛋白——NADP 还原酶那种的构成电子传递一部分体系的而依习惯法命名的酶。作为其蛋白质含有黄素、钼、血红素或非血红素铁等具各种性质的酶。 ...

细菌的固定二氧化碳的途径。阿农等(D.I.Arnon et al,1961)在厌氧菌的梭状芽孢杆菌(Clostridium pasteurianum)的无细胞抽提液中,加入铁氧还蛋白、乙酰磷酸和CoA在氢气中给予14C- 碳酸氢钠时,发现有显著的经丙酮酸的二氧化碳固定过程。下式表示具有催化由铁氧还蛋白引起的经丙酮酸的二氧化碳固定的丙酮酸合酶的活性。 乙酰CoA+CO2+(还原型)铁氧还蛋白 丙 ...

亦称卡尔文-本森循环,或碳还原循环。C3植物固定二氧化碳的基本的循环。还成为C4植物固定二氧化碳循环的一部分。二氧化碳在核酮糖二磷酸羧化酶的作用下与核酮糖-1,5-二磷酸(RuDP)起反应,生成二分子的甘油酸-3-磷酸(PGA)。这是C3植物光合作用固定二氧化碳的反应。PGA在ATP与NADPH的存在下,由于磷酸甘油酸激酶与甘油醛-3-磷酸脱氢酶的作用,还原成甘油醛-3-磷酸(GAP)。这是此循环 ...

指DNA双链的局部,由具有互补性单链DNA与之结合所产生的环状结构。当DNA复制开始,在原来的双链中仅一方被新合成的短DNA单链被置换的情况下可以见到(为Displacement loop之简称)。可通过人工使DNA单链结合来制成此结构。由RNA单链所产生的类似结构称为R环。 ...

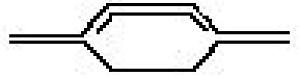

指在DNA双链之一部分,由与其互补的RNA与之结合而产生的核酸分子的环形结构。为与由DNA而成的D环相对应的名称。因RNA、DNA杂合的双链比DNA双链稳定,所以在比DNA的双链开始分开时稍高的温度下,RNA分子仍与DNA的互补部分形成稳定的双链。即如图A所示,RNA与具同一性质的DNA部分置换,形成R环。在基因DNA具有外显子-内含子(Exons-introns)结构时,则如图B所示只在内含子部 ...