属于细小核糖核酸病毒科(Picornavirus)Aphthovirus属。质粒直径22—28毫微米,核酸为RNA。它是动物病毒中由莱夫勒(F.Loeffler)和弗罗施(P.Frosch,1898)最早证明有滤过性的。可感染于偶蹄类,特别是牛、猪、绵羊、山羊等,传染力非常强,死亡率可达5—50%,即使不死也极度衰弱,给畜牧业带来的经济损失是很大的。病兽伴随着发热、流涎而于口腔粘膜、舌、唇、蹄部皮 ...

钵水母类的口的四角(相当于正对称面)延长所呈的腕状物。与水螅水母短的口唇(oral lip)相对应。水水母等旗口水母类有4条,蛸水母类的根口水母类有8条。口腕的切面呈∧形,内侧(口侧)凹陷的底部称腕沟,密生纤毛,纤毛摆动引起水流,将食物送向口的一方。 ...

亦称口部附肢、口器。系节肢动物头部附肢中包围口的附肢之总称。大颚和小颚是其主要附肢,也有的包括胸肢。参与摄食和咀嚼,具有与该动物食性相适应的构造,是分类学上的重要特征。

主要是指在脊索动物的胚胎发育早期在原口周围形成的中胚层。以前,往往认为它是在原口的唇部藉细胞分裂新产生的,但是根据局部标记试验的结果表明,其胚发的物质基础原来就存在于预定带区或相当于此带区的胚区。把口缘中胚层推向前后方,与沿肠中胚层相接。

钵水母纲根口目、旗口目,其独立的口腕于基部互相愈合,成为一块腕盘(因而口被封锁),特别是蛸水母属(Mastigios)等,位于下伞面的4个生殖腺下腔增宽,将腕盘和下伞面分隔开,腕盘藉4条柱状构造附着于下伞面。此柱状构造即为口柱,其中为柱管(Pillar canal)。 ...

真细菌目(Eubacteriales)芽孢杆菌属的代表种之一。为革兰氏阳性、好氧性细菌,可形成内生孢子。从很早就被发现了它的转化现象,它广泛存在于自然界,并能在简单的培养基上生长,因此,被广泛应用于分子遗传学等方面的研究。

在弱光范围内,光合速率随光强度增加而增加,此速率之增加的比率在越过光补偿点后就变小,似乎光合作用的量子产量在光补偿点附近发生变化的现象。这个现象是B.Kok(1948)发现的。此乃由于呼吸因光而促进的原因(参见光呼吸),光合作用的量子产量并无变化。 ...

主要由豚草属(Ambrosia)、一枝黄花(Sol-idago)等牧草的花粉引起的鼻旁窦炎、哮喘以及相伴出现的低热。因出现在家畜用牧草干制的季节,故得此名。现在已被称作花粉病(pollen disea-se)。 ...

枯草杆菌(Bacillus subtilis)产生的一种蛋白酶,EC3.4.21.14。分子量2.6万,最适pH8.5-9.5,活性基含丝氨酸和组氨酸。可分别为一级结构不同的两个种类。 ...

指落于林地面的几乎未被土壤生物分解的叶、枝、果实、树皮、倒木等,即枯枝落叶(litter,德Waldstreu)等的堆积层。堆积程度是由供给量和分解量之差所决定的,群落的密集、低温、干燥、过湿等成为此层堆积的良好条件。枯枝落叶的供给量可自热带、亚热带常雨林至草原、温带落叶阔叶林、泰加林(taiga)冻原依次减少,其分解率也以同样顺序逐次减少,因为其斜度比供应量更加急剧,所以纬度越高有机物蓄积量也越 ...

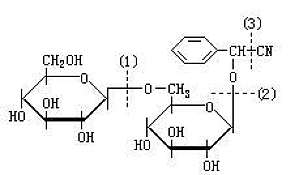

含于扁桃、桃子、杏、枇杷等种子中的一种β-葡糖苷酶。苦杏仁酶的名称,是因为其作用见于种子的乳浊液(emulsion)中,由冯利毕格(J.F.von Liebig,1837年)命名的,以前所谓的苦杏仁酶就是从水解苦扁桃得到的苦杏仁苷也作为从植物体得到的主要含β-葡糖苷酶等糖苷酶的粗酶制剂的一般名来使用(B.Helferich,1935)。 ...

亦称为血清抗球蛋白试验。在血细胞凝集反应方面,只用抗体不发生凝集或作用很弱时,加入可将该抗体彼此相结合的抗免疫球蛋白抗体使起凝集反应以行观察的抗体检出方法。通常的凝集反应是以红细胞抗原-抗体-红细胞抗原这一连结方式出现的;但在库姆斯试验,则以红细胞抗原-抗体-抗球蛋白抗体-抗体-红细胞抗原的连结方式进行凝集。本试验用于Rh血型抗原的检出。另外,在新生儿溶血症及溶血性贫血的血细胞,已有抗体结合, ...

动物为了求爱或威赫而将自己显大,或将自己所具有的特征展示出来的姿势和动作称为夸耀。多数是由仪式化而夸张,作为一种表现行为具有重要作用。

亦称库普弗耳氏星形细胞。在构成肝细胞间的窦状隙(sinusoid)壁的内皮细胞中,有一种细胞,其细胞和核均比一般内皮细胞大,而且具有吞噬作用,将这种细胞曾称为库普弗耳氏细胞,以区别于一般的内皮细胞,如果使锂洋红(lithiumcarmine)、台盼蓝(Trypan blue)等活体染色染料或墨汁等微粒进入细胞内之后,就能明确鉴别这种细胞。可是,现在已知这种窦状隙的内皮细胞,必要时可全部表现有吞噬作 ...

指相邻的细胞融合细胞进行细胞间相隔的界限消失,其结果引起细胞多核化。在自然界中,如生殖细胞的受精和粘菌的质配,或在肌原细胞向多核肌肉细胞分化的时期等情况下所能见到细胞融合。已知病态组织中的多核细胞也是由细胞融合引起的,如感染麻疹的淋巴腺的多核细胞和结核病灶的结核性结节巨细胞等。已知细胞在离体培养的条件下,细胞融合的频率很低,但都能自然发生。还知在动物病毒中,有些病毒具有高频率的诱发寄主细胞融合 ...

细胞外膜丧失机能后,细胞中的物质分散或溶解在水中的现象为细胞溶解。采用各种方法使细胞外膜失去或破坏能引起细胞的溶解。细胞溶解一词主要是对无细胞壁的动物细胞来说的,对植物细胞的溶解现象称为原生质吐出。对血球的溶解现象称为溶血现象。利用这种现象可提取细胞中的酶。 ...

显示行为 epideictic behavior 在动物表现的行为中,对其种群密度具有调节作用的信号性行为称为显示行为。这一概念是爱德华兹(V.C.Wynne-Edwards,1962)提出来的。他认为,所有的动物为了有效地利用资源(可利用的空间和物质等),多少具有自行调节密度的能力。例如青蛙繁殖期的鸣叫声,蚊的群聚等就是起这种作用的显示行为。如果按照他的观点,那么对于势力范围和级别等典型的社 ...

在甾类激素作用于细胞的过程中,是先在细胞膜扩散渗入,此时细胞溶质即与细胞原生质溶胶体中的特定种类的蛋白质结合,由于这种蛋白质又具有只能与特定种类的甾类化合物进行特异结合的性质,所以称它为细胞溶质受体。这种蛋白质根据溶媒盐类浓度的不同,而具有不同的分子量,在某种浓度以下为最大(8S),某种浓度以上为最小(3.8S)。甾类激素与细胞溶质的结合,虽在低温条件也可发生,但在近于体温时,则转入激素-受体 ...

显花植物 phanerogams,flowering plants 为形成花的植物综合分类群的总称,隐花植物的对应词。是裸子植物和被子植物的总称。此词自A.Brongniart(1843)提出以来,已被广泛使用。但严格地说,蕨类植物的卷柏属(Selaginella)和石松属(Lycopodium)等的孢子叶的集合体(孢子叶穗)也可看作是花。现在多将显花植物改称为种子植物。 ...

一种血红蛋白,通过血红素铁的价数(Ⅱ,Ⅲ)的可逆变化,起氧化还原作用。C.A.MacM-unn(1886)发现在肌肉和其他动物组织中存在有类似氯高铁血红素(hemin)吸收带的色素,并命名为肌羟高铁血红素(myohaematin)。D.Reilin(1925)指出,该色素广泛分布在好氧性生物中,它在细胞内和(组织)匀浆中,因酶促作用而被底物还原,由氧进行氧化,因此,它在呼吸过程中起中间媒介作用 ...