C20H24O2N2·3H2O。茜草科植物红金鸡纳树(Cinchona succirubra)或黄金鸡纳树(Cincho-na led geriana)干燥的金鸡纳树皮中存在24种以上的金鸡纳生物碱,奎宁是主要的生物碱,占其中的20—40%。熔点57℃(其无水物在177℃可部分分解)。不易溶于水,呈白色结晶,有苦味,溶于羟基酸中呈蓝色荧光。系疟疾的特效药,是仅作用于疟原虫(Plasmodium ...

系金鸡纳树皮、咖啡的种子,苹果、桃子等的果实中含量很多的高等植物特有的脂环族有机酸,普遍分布于维管束植物,常与莽草酸共存。此外还发现在许多植物组织中作为绿原酸(chlorogenic acid)等的缩酚酸类的组成成分。在植物体内与莽草酸同样是作为一种芳香族氨基酸生物合成的前体物质,但在代谢上的作用仍未阐明。土壤细菌或霉菌可利用奎宁酸作为碳源,因此与此相伴地可观察到代谢系统生化方面的变化。 ...

G.von Koenigswald于1941年在爪哇(Ja-va)中部棱罗(Solo)河上游三吉兰(Sangiran)的洪积层中发现下颌骨碎片的化石人类。其形虽显著大而厚,但下颌骨和齿与类人猿的不同,呈人类特有的形态。F.Weidenreich以其下颌巨大而提出早期人类巨人说,但根据不足。1953年P.Marks也发现比较完整的下颌骨碎片。Koenigswald和J.T.Robinson认为根 ...

指皮肤或粘膜部分的缺损状态。缺损浅表时称为糜烂(erosio)。其发生机制是局部发生坏死,坏死组织脱落后则形成溃疡。

以昆虫为研究对象,是动物学的一个分支学科。它包括研究蚂蚁的蚁学(myrmecology)等许多分支学科。广义的昆虫学不仅研究昆虫,还包括研究蜘蛛的蜘蛛学(arachnology),研究蜱螨类的蜱螨学(acarology)。 ...

节肢动物门、大颚亚门、后门总纲的一个纲。系林奈氏(C.on Linne.1758)命名;也称六足纲。体躯明显分为头、胸、腹三部分。头部有1对触角,3对口肢(上颚、下颚、下唇)及1对复眼,通常有3个单眼。胸部3节,有3对足,一般有2对翅。腹部通常11节(7—13节),有翅亚纲的成虫腹部无附肢。气管系统极发达,专司呼吸。循环系统退化。有唾液腺,无中肠腺,有外胚层形成的马氏管。生殖孔位于身体的后端,雄的 ...

由于醌及其类似物质的存在使蛋白质发生硬化,(sclerotization)的现象称为醌硬化。节肢动物的角质层(cuticle)和贻贝等的足丝的硬化均是由于醌硬化所致。用于酪氨酸酶(typosinase)的作用,使酪氨酸产生多巴醌(dapa-quinone)。具有醌硬化的作用。过去,节肢动物皮肤变硬是用“几丁质化”(chitinized)这一词,实际上几丁质的含量并不多。现已明确,角质层的硬度主要是 ...

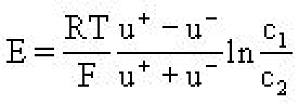

在电解质的盐溶液中当从浓度高的一侧向浓度低的一侧扩散时,在组成盐的阴、阳两种离子的淌度存在差别的情况下,淌度高的离子就领先,淌度低的离子就迟后,因为这种关系溶液中就产生了电位差,这就是扩散电位。例如在NaCl溶液中由于CI-的淌度比Na 大,所以浓度大的部分的电位就比浓度小的部分为正。扩散电位的大小可用下式表示: 这里u 和u-是阳离子和阴离子的淌度,c1、c2是盐的浓度,F是法拉第常数,R ...

具有使环状或管状器官闭锁作用的环状肌(例:瞳孔括约肌、幽门括约肌)。与此相反,同时也有伴生起对抗作用的扩散肌(例:瞳孔散大肌)。瞳孔括约肌及瞳孔扩散肌,幽门括约肌(是胃幽门部特别发达的环状肌),肛门括约肌中的内肛括约肌(musculus sphi-ncter ani externus)为横纹肌。 ...

缩写为DPD。当某溶液隔着半透膜和水而接触时,水要向溶液侧渗透,迈耶(B.S.Meyer,1945)认为这是由于溶液的扩散压比纯水的扩散压低引起的,他把二者之差定名为扩散压差。扩散压被认为是支配水的扩散速度的假定量,和吸水力一样是不具有热力学基础的而便于使用的量。1960年以后这一用语被从化学势导出的水势这一词替代了。 ...

又称常绿阔叶林。优势种为常绿阔叶树,有时也混有落叶树和针叶树。多分布于亚热带至暖温带,属中生植物(mesophyte)。叶革质、无毛,表面角质层十分发达而有光泽。多数为单叶,呈不太大的卵形或椭圆形,叶色深绿。具有鳞片保护的芽,亚热带雨林(subtropical rain forest)往往和本群落为同一类型:(1)优势种为乔木者称为阔叶常绿乔木群落(laurisilva),由于叶茂密透光性差,所以 ...

指生物活动和行为的周期现象。例如很多脊椎动物的取食行为和睡眠行为在一天之内很有规律地发生的;温带地区的动物大都是每年繁殖一次,这些周期现象都是由生物节律所决定的。生物节律有两个重要特性:第一是对环境温度变化极不敏感,例如招潮蟹每天都改变颜色,白天体色变深,夜晚体色变浅,这种几乎是24小时的节律周期,无论是在6℃、16℃或26℃的温度下都很少发生变化;第二是生物节律一般不受代谢毒物或抑制剂的影响 ...

一种关于真核细胞起源的假说。由美国生物学家马古利斯(LynnMargulis)于1970年出版的《真核细胞的起源》一书中正式提出。她认为,好气细菌被变形虫状的原核生物吞噬后、经过长期共生能成为线粒体,蓝藻被吞噬后经过共生能变成叶绿体,螺旋体被吞噬后经过共生能变成原始鞭毛。 这一假说由于证据充分,已被越来越多的人所接受。它的主要根据是:(1)共生是生物界的普遍现象,例如根瘤菌与豆科植物的共生关 ...

基因治疗是未来疾病治疗的方式之一,但真正由单一基因决定的遗传疾病,大约只占全部遗传疾病的0.5%,目前正研究如何运用基因治疗的方式治疗一些由非单一基因决定的遗传疾病,并进一步推广应用到其它疾病上。 基因治疗似乎远景无限,但仍然有许多问题需要克服,如体细胞所做的基因治疗,是将取自人体的细胞,如白血球、骨髓细胞、肝脏细胞、肌肉细胞等,在体外做组织培养,然后经由各种化学、机械或生物方法(如利用以基因工程 ...

生物体的主要组成成分。生活物质所含的无机物中,按重量来说,水占第一位。平均含量为65~90%,在不同机体或同一机体的不同器官中,水的含量也有很大差别。例如人体各部分的含水量,骨骼为22%,肌肉为76%,脑为70~84%,心脏为79%,肝脏为70%,皮肤为72%,血液为83%。水的含量也随年龄而不同。例如人类4个月的胎儿含水量91%,成人则为65%。有些海栖动物如水母,96~99%是由水组成的。 ...

生物对昼夜光暗循环格局的反应。光周期指昼夜周期中的光照期。20世纪20年代植物生理学家首先对光周期现象进行了科学研究,当时认为主要是光照期的长度决定植物是否进入开花期。但后来的研究表明,暗期的长度对开花极为重要。事实上光照期和暗期的相对重要性因物种而异,有时两者都不可缺。 每日光照期的长短因季节和纬度而异:如在北半球冬季日照短而夏季日照长,在南半球则适相反。季节间日照长度的差异在赤道附近不明 ...

生物芯片(biochip)是指采用光导原位合成或微量点样等方法,将大量生物大分子比如核酸片段、多肽分子甚至组织切片、细胞等等生物样品有序地固化于支持物(如玻片、硅片、聚丙烯酰胺凝胶、尼龙膜等载体)的表面,组成密集二维分子排列,然后与已标记的待测生物样品中靶分子杂交,通过特定的仪器比如激光共聚焦扫描或电荷偶联摄影像机(CCD)对杂交信号的强度进行快速、并行、高效地检测分析,从而判断样品中靶分子的 ...

还原细胞色素c的氧化还原酶系统的一种。有许多报告指出,线粒体的酶系统构成呼吸链的一部分,可用NADH或琥珀酸还原细胞色素c。用胆酸处理线粒体可获得。认为是在NADH-泛醌,琥珀酸-泛醌,泛醌-细胞色素c之间发生由三个颗粒组成的电子传递,含有细胞色素c、细胞色素b、醌、非血红素铁和磷脂等。以前所了解的NAD-细胞色素c还原酶可以看成是人工提纯处理的。 ...

纤维周期 fiber period 指纤维的内部构造对纤维轴方向的周期性的单位长度。所谓纤维可以看做是细微的结晶体,其结晶轴(例如c轴)齐集于同一方向,这个共同的方向称为纤维轴。因为纤维就是从这样的结晶形成的,所以其中的原子呈周期性(反复的)规整的排列着。纤维周期就是纤维轴方向构造的周期性的长度,用A来表示。例如DNA的B型纤维的纤维周期为34A。相当于有名的双重螺旋构造的螺旋的螺距(pitc ...

指具有初生细胞壁的幼嫩植物细胞,除细胞分裂外,或在细胞分裂停止后,由伸长(长度增加)来生长。伸长生长是由于液泡溶液的渗透压引起细胞吸水,并因此而细胞壁伸展开来,使细胞容积发生不可逆的增大。细胞的吸水力是以扩散压差为动力,当扩散压差达到零时才出现吸水。此时,细胞壁对细胞内部物质的压力(壁压)与由壁产生的膨涨压相等。因此,在由生长素促使伸长时,虽然可认为吸水力的增加是由于增加了渗透压,或是由于增加 ...