皮特尔(A.Pütter 1907,1909)认为:小形的浮游生物直接摄取水中的溶解态的有机物作为重要的营养源,部份海绵动物和鱼类等亦是如此。这一主张就称为皮特尔氏学说。海水中除碎屑和团块等混悬态有机物(粒状有机物)外,还存在着溶解态有机物(dissolved organic matter:DOM),据测定其在浅层海水中的量,碳素浓度约为1—3毫克/升。克罗格(A.Krogh,1931)认为皮特尔 ...

为扁形动物涡虫类中多数的无肠类、多歧肠类及少数的棒肠类、异肠类和海产三歧肠类(均为雌雄同体)的一种受精方式。即受精时,每一个体用其阴茎将另外个体的皮肤刺伤,然后由伤口将精子注入皮下。精子由皮肤穿过疏松组织的细胞间隙与子宫中的卵进行受精。蛭类中的Clepsine,是将其精荚附在另一个体的皮肤上,以完成类似的受精。

即二苯甲酸鸟氨酸。在鸟类的肾脏里,苯甲酸是与鸟氨酸结合以鸟尿酸的形式进行解毒作用而被排出。此合成反应需要ATP和辅酶A。 ...

即2-氨基-6-羟基嘌呤。是组成核酸的嘌呤碱基之一。大量存在于海鸟粪(guano)中。显特有的紫外吸收波长(最大250毫微米)。可在亚硝酸或鸟嘌呤酶的作用下生成黄嘌呤。 ...

亦称鸟嘌呤脱氨酶(guanine deaminase)。是催化鸟嘌呤水解脱氨生成黄嘌呤和氨的反应的酶,EC3、5、4、3。广泛分布于肝脏、脾脏、肾脏、胸腺等的动物组织中,在植物羽扁豆的芽中也有发现,另还存在于细菌和酵母里。 ...

亦称为鸟嘌呤酶(guanase)。为催化鸟嘌呤水解脱氨而产生黄嘌呤和氨反应的一种酶,EC3.5.4.3。广泛存在于肝脏、脾脏和胸腺等动物组织中,在植物羽扇豆的种芽中有发现,另外也存在于细菌和酵母中。 ...

尿是由排泄器官将体液经过滤、分泌等过程(尿分泌、尿生成),集中排向体外的排泄物和同时带有排出的水分所成的溶液。一般摄取大量水分的淡水动物的民为低张性,量大,相反陆生动物的尿为高张性,量少,而沙漠动物的这种特点则更为显著。以尿酸为排泄物的昆虫类、陆生爬虫类和鸟类,它们的排泄器官的浓缩功能很强,所以能生成固体排泄物,以有利于自身的水分平衡。在脊椎动物肾脏的尿生成过程中,只有氨、马尿酸等成分是由肾组 ...

苔藓虫群体个员的一种非常特殊化的结构。全形似鸟的头部,具有短柄,着生在群体上一定位置。头部内有开闭下颚的开颚肌(di-varicator muscle)和闭颚肌(occlusor muscle)。 由于下颚的开闭,不仅能除去群体表面的污物,还能对其它动物的攻击进行防御。上颚下面中央部的细胞块可认为是一种感受器。 ...

C40H38O16N4为卟啉类的一种。Ⅰ型是卟啉-1、3、5、7-四乙酸-2、4、6、8-四丙酸,型是1、3、5、8-四乙酸-2、4、6、6、7-四丙酸。系病尿的成分,在遗传性卟啉尿症中每日排出Ⅰ型20—120微克,另外亦见于丙酮缩二乙砜中毒或铅中毒引起的卟啉尿症,发热,肝疾病以及缺铁的时候。在健康人的粪,尿中仅能找到极微量。 ...

由于脑下垂体后叶激素之一的抗利尿激素的缺乏所引起的肾脏排出水分增加的现象。原因是肾细尿管的再吸收受到影响。多尿症意味着尿量的增加,它和糖尿并无关系。

哺乳类,输尿管开口于膀胱,尿从膀膀通过单一管道的尿道而排出体外。在雄性上纵走于阴茎中开口于其顶端,并且不只是尿,而在途中与输精管相合兼作输精的通路,形成输精尿管(urogenital duct)。在雌性上,在阴道前庭开口于阴道前方,只是作为输尿的通路,比雄性的短。

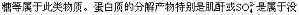

C33H42O6N4,亦称i-尿胆素,尿胆素α。属于甲川中胆色素(mesobilene)的胆色素的一种。呈褐色由无色的色素原尿胆素原(urobilinogen)(亦称中胆红素原(mesobilirubinogen)氧化生成。尿胆素原在胆囊中由混杂在胆汁里的和从肝脏运来的脱氢酶的作用下,从胆红素(bilirubin)经中胆红素(mesobilirubin)而生成,与胆汁一起注入肠中,一部分向粪尿 ...

又称库伯氏腺。为大多数哺乳动物雄性个体开口于尿道的一种腺体,共1对,是尿道腺分化形成的。其分泌物为无色透明的粘液,是精液的组成成分之一。尿道球腺相当于雌性的前庭大腺。

为嘧啶核苷之一,含于RNA成分中。可由RNA水解得到,也可由胞苷经酶催化或亚硝酸引起的脱氨反应得到。是组成各种辅酶结构的一部分。 ...

缩写UDP。亦称5′-焦磷酸尿苷。为嘧啶核苷酸的一种。 ...

垂体前叶机能减退症(西蒙-席汉综合征)是多种病因所致腺垂体激素分泌不足,继发性腺、甲状腺、肾上腺皮质功能低下所呈现的临床征群。临床表现多种多样,视垂体损伤程度、不同病因、发展速度而定,大多是多种垂体激素缺乏所致的复合征群,也可是单个激素缺乏的表现。临床表现 1.有原发病因可查:如产后大出血、垂体肿瘤、垂体手术或放射治疗、颅脑外伤、感染或炎症(结核、梅毒、脑膜脑炎)、全身性疾病(白血病、淋巴瘤 ...

癫痫是一组临床综合征,其特征为反复发作的大脑神经元异常放电,导致暂时性大脑功能失调,临床表现为运动、感觉、意识、植物神经、精神等不同障碍。 本病患病率为5%,可见于任何年龄,但多在儿童及青少年时发病50岁以上者占20%-26%。按病因可分为继发性(症状性)癫痫,原发性(特发性)癫痫。前者继发于脑部损伤如产伤,颅脑外伤,肿瘤、寄生虫或代谢障碍等,后者找不到脑部有异常结构或代谢障碍,属遗传多基因。 ...

病因 1.先天性;2.可见于基底节大理石样变性脑炎、出生时窒息、早产、产伤、核黄疸、肝豆状核变性等。临床表现 肌强硬和手足发生缓慢性和不规则的扭转运动,表现为手指缓慢的弯弯曲曲的奇形怪状的强烈运动,掌指关节过分伸展,诸指扭转;下肢受累,拇践常自发性前屈。尚可伴有咽喉肌和面肌受累症状,及扭转痉挛和痉挛性斜颈。不自主动作于精神紧张时加重,入睡后消失。治疗原则 1病因治疗;2对症治疗用药原则 各 ...

进行性肌营养不良症为一组原发于肌肉组织的遗传性肌病。临床主要表现为缓慢起病的进行性加重的对称性肌萎缩和肌无力。关于本病的发病机制尚未阐明,近年来认为可能与肌细胞膜或红细胞膜的先天性代谢障碍有关,特别是肌细胞内钙离子的蓄积可能是引起肌肉变性的重要原因。 根据起病年龄,病肌分布,病程进展情况和遗传特点,将本病分为多个类型。常见有: (1)假肥大型:为儿童中最常见的一类肌病,属性连隐性遗传,发病均为 ...

本病是脊髓型中最常见的一种。发病机理未明,病变主要累及脊髓的双侧皮质脊髓束,尤其在上胸段以下明显。遗传方式有常染色体显性遗传及隐性遗传两种。患者一般男多于女,多在3-15岁起病,少数可在中年起病。临床表现 1.3-15岁起病,缓慢进行性双下肢瘫痪、行走困难,呈剪刀步态。 2.部分病例可累及双上肢,可有吞咽困难、失音、言语障碍、情绪不稳等,晚期可出现二便障碍。 3.四肢腱反射亢进,病理反射阳性 ...