对微生物培养用透析膜包裹,并使外部有新鲜培养液流动着的一种培养方法。用这种方法培养,微生物可不断地受到新营养的补给,同时也不断地排出老朽废物,因此可以延长对数期的增殖,增大静止期的细胞数。另外通过外液的培养液成分的变化,可使微生物的营养环境慢慢发生改变,同时也可隔着膜培养两种微生物,通过其产生物来了解它们的相互关系。 ...

为存在于细胞膜上的酶,是指可使物质从外部向内部透过的酶。只对特异物质起作用,已发现有缺乏这种酶的变异菌株。例如半乳糖苷透性酶,对半乳糖那种半乳糖苷作用,缺少这种酶的菌株,在以乳糖为碳源的培养基上不能生长。大肠杆菌的结构基因称为lacY(y),与β-半乳糖苷酶(galactosidase)和半乳糖苷转乙酰酶(transacetylase)的结构基因lacZ(z)与lacA(a)共同组成半乳糖操纵 ...

昆虫的翅脉中,沿着翅表面隆起褶顶而行走的,是前缘脉、径脉的主脉和其他一定的翅脉皆属之。 ...

为鲍沃(E.O.Bower)于1926年所创造的名词。蕨类乌毛蕨属(Blechnum)的被膜,是叶缘向里侧卷曲而产生的,可保护孢子囊群,外观上此叶缘相当于叶缘弯曲部新生出的突起,此突起称为凸缘。在高山的叶强烈卷曲的栂樱(Phyllodoce ni-pponica)等中也可见到类似的现象。 ...

通常是指突变的发生率,表示每一生物体每一世代发生某一突变的频率。自发突变主要发生在DNA复制的时候,像人这样进行有性生殖的生物中,某一基因座位每个配子每个世代的自发突变率一般等于成熟精子(或卵)中带有新发生突变(即不是祖先传下来的)的精子(或卵)的比例。但如果从细胞水平上来说,性细胞群的自发突变率f(细胞群中突变细胞的比例)与每个细胞世代的自发突变率u(每个细胞世代所发生的突变的概率)这二个数 ...

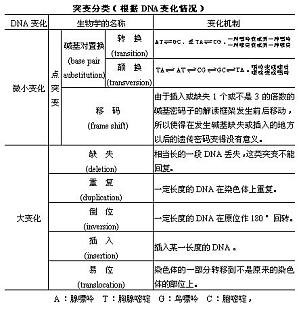

突变一般指基因的变化,广义的突变还包括染色体畸变。所以突变并不包括由于分离和遗传重组所引起的变化。除了伴有明显的表型效应的突变(主要基因突变major gene mutation)外,在数量性状(例如体重和果实的产量)突变中,常常发生应用统计分析的方法才能测出的微小的数量突变。这样的多基因突变(polygene mutation)的出现频率在果蝇等生物中是非常高的。根据DNA的变化的情况可将突 ...

诱变剂处理所造成的DNA损伤,大多数会恢复正常而不产生变异。这是由于修复和其它原因使DNA损伤经过不稳定的状态成为非变异性的状态所致(由于积极的保持这种状态所造成的突变频率下降称为mutation frequency decline),如达到不可逆的形成变异的阶段时则称为突变固定。在分子水平上来说,这意味着DNA碱基排列发生了变化,但是要直接验证这一点是很困难的,所以就提出了上述那样的定义。 ...

群体中含有突变型的频率。突变频率一般与每代新产生的突变型的频率是不一致的。原因是群体中实际含有的许多突变型通常是前几代遗留下来的,而不是新产生的。 ...

指突变发生的过程以及突变发生的状态。自发产生的突变称为自发突变,人为引起的突变称为诱发突变。在营养条件良好时自发突变主要是由于DNA复制发生错误所造成的;在营养条件不良以及DNA处于复制状态时,由于DNA发生自然损伤的机率与时间成比例关系,所以这时突变形成是一个复杂的生物学过程。诱发突变是由于DNA损伤修复错误、DNA中碱基受到轻微损伤引起的配对错误以及复制错误增加而导致DNA上形成损伤等生物 ...

即生物体的性状出现突变的个体、细胞或病毒粒子,称为突变型,也有人把发生了突变的基因本身称为突变型的,根据变化的性状可以将突变型分为形态突变型、代谢突变型和行为突变型等。此外,也可以把形态上能够识别的变异,例如果蝇的眼色和小麦芒的变化等称为可见突变型,把链孢霉的营养缺陷型等称为生化突变型。但是现在根据“表型变化所认识的突变”作为致死突变的对应词全部可总称为可见突变。 ...

利用诱发突变所产生的有用性状所进行的育种。突变育种就植物来说特别是瑞典在这方面进行了广泛的研究。诱变所用的诱变剂主要为射线,即X射线和磷、钴等放射性同位素以及Y射线和中子等,也有人使用作用类似射线的化学物质来进行诱变育种,其中对X射线作用曾进行了大量的研究。用钴放射性同位素作为诱变剂时,在中心处装置着放射性同位素钴的特殊田间里种植植物,就可长期地进行照射,这种田间称为γ射线田间。诱变处理的方 ...

指植物体表面的突起状构造,它不仅是表皮组织,而且也是与表皮下面的基本组织、维管束共同构成的。它与仅由表皮系统产生的毛有区别(H.A.DeBary,1844),但也有不一定容易鉴别者。一般在形态、机能上与毛相似。在圆叶茅膏菜(毛氈苔Dr- osera rotundifolia)叶面生长的一种触毛,荨麻(Unica thunbergiana)的刺毛,蔷薇 (Roso sp-P.)、菝葜(Smila ...

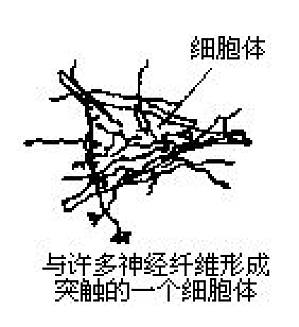

指神经元的相互接合关系或其接合部位。这里,神经纤维(轴突)的末梢变成突触瘤(synaptic kn-ob),虽与下一个神经元细胞体相接触,但两者被膜隔开,其原生质并不相连。突触一般聚集在神经中枢,即脑、脊髓的灰白质或神经节中,实际上一条神经纤维发出分支,与许多神经细胞形成突触接合;来自许多纤维的分支也可在一个细胞体上形成突触接合。突触与神经肌肉接头都同是细胞神经接头(cyt- oneural ...

tial 略称PSP。也可称突触电位(synaptic poten- tial)。这是突触传递在突触后神经元中所产生的电位变化。有兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位,另外还区别为以化学传递物质为媒介的化学传递所产生的突触后电位与以突触前神经元的动作电流进行电传递而产生的突触后电位。兴奋性突触后电位是去极化性质,抑制性突触后电位多数场合是超极化性质,并通过膜电导增加的短路效应使其它的电位变化减少 ...

土壤在水和风等作用下被侵蚀和移动的一种现象。分水蚀和风蚀两大类,前者在裸露化的土壤因降雨而流失,后者是土壤随风飞散,两者都可使肥力高的表层土损失,对植物的生长产生不良影响。 ...

即由于抑制性突触的活动而直接使突触后神经元发生的抑制。与此相反的突触前抑制(presynapticinhibition)则是在兴奋性突触的突触前纤维末端,有其它的突触前纤维与之形成突触,通过它的活动而使兴奋性突触的化学传递物质游离低,于是突触后神经元受到续发的抑制。已经确认,抑制性突触的构造不同于兴奋性突触,而是单独的一个机构,同一个神经元具有一种机能。已经阐明,当有兴奋和抑制两种作用出现的情 ...

在化学传递性突触中,在突触前神经末梢和突触下膜之间,有与通常的细胞间隙同样的间隙存在,称此为突触间隙。在中枢神经系统中两者之间的距离是20—30毫微米,在神经肌肉接头约50毫微米。电子显微镜发现突触间隙比其它细胞间隙着色深。在突触前末梢释放的传递物质向突触间隙扩散至突触下膜,在其作用下所产生的突触电流,沿突触下膜—突触后细胞内—突触后细胞膜的突触下膜以外部分(突触后膜)—突触间隙—突触下膜的局 ...

W.H.Sheldon(1940)根据外观将人的体质分成几个型。即脂肪质,身体发圆的内胚层型(endomo-rphy);肌肉质、顽强的中胚层型(mesomorphy);细长、神经和皮肤系统发达的外胚层型(ectomorp-hy)。将各个型的情况予以数量的意义,综合评价一个人的体格。由于每个标准体质都与性格有关,所以也与E.Kretschmer的体质分类一样受到重视,但在定义上尚有问题,致未能得 ...

亦称躯体(或身体)增大定律,是科普(E.D.Cope,1880)提出的有关进化过程的一个定律。后来甘德里(A.Gandry)和德佩特(C.Deperet)用哺乳类中的大量事实作了详细的论证。该定律认为,属于同一系统的种类,随着进化其躯体逐渐增大,而变成异常巨大时的生物表示已接近于绝灭的路上,这能否成一条真正的法则还是问题,但从与长鼻类存的貘(Tapirus)相似而稍大的Moeritherium ...

亦称大循环。血液从心脏左心室(两栖类为心室)出发进入主动脉,经小动脉、毛细血管循环全身,然后再经静脉返回右心房,这一循环称为大循环。动脉中流动着动脉血,静脉中流动着静脉血。但由消化系统流出的静脉血汇集于门脉之后才进入肝脏,再次分成毛细血管而流入肝静脉,所以两次通过毛细血管。血液循环在两栖类以上的动物方可区别为体循环和肺循环。 ...