硬骨鱼纲。即通常称为比目鱼或偏口鱼的鱼类。体形平扁,成鱼的两眼全移到头的一侧,平时平卧海底,有眼的一侧朝上,体色较深;无眼的一侧向下,体色一般为白色。幼鱼的身体原为左右对称,眼在头的两侧,与一般鱼类相同,在发育过程中逐渐失去对称,两眼移到一侧,这种变化显然是和底栖生活相适应的。常见的如牙鲆(偏口鱼)(Paralichthys olivaceus),两眼均位于头的左侧。鲽(Cleisthene ...

生活在淡水中的几种稀有的腔肠动物。全世界只发现9种,其中7种产于我国。近代动物学上记载,1880年首次发现于英国,我国于1907年第一次在宜昌发现。我国古代称为“桃花鱼”,现代称桃花水母,远在明万历三十七年(即1609年),我国古书中就有记载,因而我国对淡水水母的认识较欧美各国要早270多年。淡水水母多生活在与河流隔绝的小河沟、小水塘中,体呈半球形,乳白色,半透明。伞缘具触手,按其长短和着生位 ...

在淡水中生活的腔肠动物门,水螅纲动物,均为单体。世界各国均有分布,最常见的为水螅属(Hydra),世界各国已发现至少20种,柄水螅属(Pelmatohydra)已记录4种。水螅终生只有水螅型,一般雌雄分体,体呈圆柱状,长约10~12毫米,多为灰褐色。基部附着外物,称足盘,端部为口盘;中部向上隆起为垂唇,中央为口,口缘有一圈细长的触手,一般6~8条,也有超过10条的。触手上富刺细胞,有捕食功能。 ...

本科只包括1属,1种,即我国特产的珍稀动物大熊猫。大熊猫体形肥壮似熊,头骨宽短,颜面似猫,体色黑白分明。以竹为食,是食肉动物中的著名素食者。化石资料表明,早在更新世初期就有大熊猫出现,到更新世中期是其发展阶段,体型有所增大,分布范围也广,几乎遍及我国南方和西南方地区以及缅甸北部。经历了上百万年的兴衰演化,现今大熊猫数量已很稀少,分布也局限于我国四川、甘肃、陕西等的狭窄范围内,成为世界上最引人关 ...

俗称娃娃鱼。是现代有尾两栖类中体型最大的种类。身体最大者可达180厘米,体重可达60余千克。体呈扁圆形,尾部侧扁,头大而扁阔,眼甚小。体表光滑无鳞,富有皮肤腺,经常保持身体粘滑,受刺激后能分泌出白色浆状的粘液。体多呈灰褐色,但随环境有变化。前后肢短小,前肢4指,后肢5趾,趾间有浅蹼,便于游泳。喜栖息在水质清凉、水流急湍及岩石多孔洞的山间溪流中,白天隐匿暗处,夜晚出来觅食。肉食性,其食物主要为 ...

节肢动物门,昆虫纲。通称白蚁,分类学上简称“螱”,为社会性昆虫,有完善的群体组织。体小,柔软,色白,多态型。咀嚼式口器,念珠状触角,渐变态。有大翅、短翅、无翅等型。翅狭长,膜质,前后翅相似,不用时平放在腹部,能自基部脱落。近1600种。生殖类型为有性的雄蚁和雌蚁,复眼大,单眼2个,翅2对,长于体。脱翅后即为“蚁王”和“蚁后”。一个蚁群中有1对雌、雄蚁,雌蚁体巨大,蠕虫型,长可达70毫米以上,一 ...

研究动物分类、识别动物种类、探讨动物系统的科学,是一门历史悠久的动物学分支学科。研究的内容是根据动物的形态和生理特征,判定其相互类似的差异程度,而确定动物界中各个物种。并依各物种间的异同,规定其所属的分类阶元,列成分类系统,以阐明其演化过程,故动物分类学又称系统动物学(Systematic Zoology)。动物分类是认识动物种类的最基本的方法,而分类系统则可显示动物类群的发展进化和彼此间亲疏 ...

我国特有珍稀动物,也是世界上最名贵的观赏动物。为食肉目中专以竹类为食的物种。体形肥壮,头圆而大,尾极短。全身毛色大部分呈白色,惟眼圈、耳壳、肩部和四肢呈黑色。头骨骨板粗厚沉重,咀嚼肌附着面增大,下颌关节加强,强大的颧弓向外侧扩展,充分显示出为容纳高度发达的咀嚼肌而增加空间体积的特点。臼齿咀嚼面异常宽阔,无裂齿,这些特点皆和食竹的习性相关。栖息于1500~3500米的山地竹林中,专喜吃竹笋,也兼 ...

软体动物门。大多数为化石种,早在古生代泥盆纪(35000万年前)已绝灭。它们有一帽状贝壳,2~8对对称的肌痕,类似现代腹足类的类(Patellacea),故多年来一直认为它们是原始的类。1938年,有人指出这类动物身体为两侧对称,不是腹足类,应单独列为一纲。1952年于太平洋沿岸哥斯达黎加3750米水深处第一次采得生活标本,1957年订名为新碟贝(Neopilina galathea),此后 ...

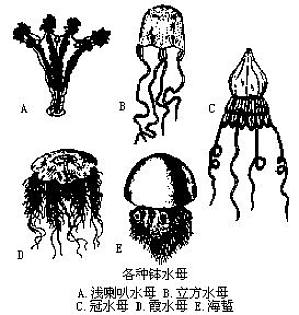

腔肠动物门的一类大型水母。全海产,属钵水母纲(Scyphozoa)。约200多种。水螅型不发达,很小,少数种类完全退化;水母型发达,中胶特别厚,无缘膜。十字水母(Stauramedusae),上伞面具柄,可附着外物,无水螅型,如浅喇叭水母(Haliclysus steinegeri)。立方水母(Cubomedusae),伞体立方形,分布热带海洋,有的毒性大,人被刺可导致死亡。冠水母(Coron ...

哺乳类起源于距今2亿多年的古代爬行类。在中生代三叠纪的末期,从一些比较进步的兽形爬行动物分化出最早的哺乳动物。兽形爬行类后裔中的一支,即兽齿类(Theriodontia),朝着直接导致哺乳类的方向发展,它们已经具备了一些似哺乳类的特征。兽齿类的典型代表是犬颌兽(Cynognathus),其特征是:枕部有一对枕髁,头骨为合颞窝型,牙齿为槽生齿,已有门齿、犬齿和臼齿的分化,下颌的齿骨特别发达,其他 ...

植物体进行生长和发育所不可缺少的元素。阿农(D.I.Arnon)和斯托特(P.R.Stout)曾提出三条衡量必需矿质元素的标准:缺乏某种元素,使植物在其生活史中不能完成其营养生长和生殖生长;表现的缺乏症状为某种元素所特有的,只有加入该种元素,症状才能消失;该元素必须在体内直接参与植物营养,而不是改善土壤中不合宜的微生物或化学的环境。按此标准,下列为所有高等植物的必需矿质元素:氮、磷、硫、钾、钙 ...

软体动物门。具左右1对壳,又称双壳类(Bivalvia)。多穴居水底泥沙中,约有2万种。头部消失,故又称无头类(Acephala)。壳为分类依据之一,形态各异。外套膜2片,与壳同形,外套腔宽阔。足一般呈斧状,可掘泥沙,潜入其中。固着生活的种类如牡蛎,足已消失。鳃为瓣状,原始种类为羽状或丝状,位于外套腔内,为外套腔内壁延伸形成,双层结构,前缘、后缘及腹缘愈合,中间为鳃腔。鳃上有鳃孔,极小。水自入 ...

原生动物门淡水中习见的纤毛虫,有许多种。大草履虫(P.caudatum),分布极广,体形似雪茄,从侧面看像一倒置的鞋底状,故名。其横切面为圆形,周身布满纤毛。最长可达300微米,肉眼可见,如针尖状的小白点,在水中迅速游动。体前端钝圆而狭,中后部稍宽,末端微尖,似尾。体被一层较厚的表膜(pellicle),可保持体形,又有弹性,故虫体局部能弯曲。表膜下为外质,与内质分界明显。身体不对称,于体前一侧自 ...

一种生物以另一种生物为食的现象,为群落中生物间最基本的相互关系之一。食草动物吃植物,食肉动物吃另一种动物,前者称捕食者,后者称被捕食者。捕食者与被捕食者在形态、生理、行为上有一系列相互适应性。如有的捕食者爪、牙锐利,动作敏捷,有独特的捕食技巧;被捕食者也有保护性适应,如仙人掌有刺,羚羊有角,斑马善奔跑,乌贼有墨囊等,但一切防卫都是相对的。捕食者与被捕食者在种群数量上关系复杂,形式多样。当被捕 ...

动物的很多行为不仅可以被一个刺激所释放,而且可以被多个刺激释放;这些刺激可以单独起作用,也可以结合起来发挥作用。当联合起作用时,刺激彼此之间的促进和补充作用就叫刺激的累积。以银鸥回收蛋的行为为例,当蛋滚出巢外时,银鸥会伸长脖颈用喙把蛋回收到巢中来,释放这一行为的刺激是多方面的,如蛋的大小、颜色和蛋壳上的斑点等。就释放效果来说,大的蛋比小的蛋好,绿色的蛋比棕色的蛋好,蛋壳上有斑点的比没有斑点的好 ...

比正常的自然刺激更能有效地释放动物某一特定行为的刺激。有时,动物发出的自然信号对于信息传递来说不一定是最佳信号。相反,一些非自然的异常信号或人为信号反而更能诱发动物的行为反应。例如,一些地面营巢的鸟类(蛎鹬、喧鸻、银鸥和灰雁等),如果给它们提供一些比正常蛋更醒目、更大的蛋,那么它们就更喜欢把这样的蛋收回巢内孵化。因此,银鸥比较喜欢孵化那些涂上了蓝、黄或红颜色,而且比正常蛋要大一些的蛋;蛎鹬喜欢 ...

爬行纲中结构最高等的一目。皮肤革质,体被大型角质鳞板,鳞板下面还有骨质板。心室已分隔为左右两室,仅留一孔(潘氏孔)相通,血液循环已接近于完全的双循环。次生腭甚完整,使内鼻孔后移,鼻腔与口腔完全分开。牙齿着生于齿槽内,这种槽生齿是现代爬行类中唯一的情况。除以上进步性特征外,鳄类还有适应水中生活的特征,如侧扁的尾,后足有蹼,鼻孔和耳孔有能关闭的瓣膜。口腔与咽间有称为腭帆的肌肉质瓣膜,可以挡住咽的 ...

一种随机的或无定向的运动反应,其反应强度随刺激强度的变化而变化,结果将导致身体长轴没有特定的定向。最简单的动性类型是直动性(orthokinesis),即在一定的刺激强度范围内,动物的运动速度与刺激强度之间表现为一种简单的比例关系,如在一定的光强度范围内,活动速度随光强度的增加而加快等。直动性的结果是个体的聚集,因为这些个体最终都会进入一个低强度刺激区,并在那里终止活动形成个体的聚集。另一种动 ...

研究动物的形态结构和生命活动规律的科学。随着科学技术的发展,动物学研究内容日益广泛,不断深入,分化出许多分支学科,如分类学、形态学、解剖学、组织学、胚胎学、细胞学、生理学、生态学、古动物学(palaezoology)、动物地理学、实验动物学、遗传学及进化论等。动物学兴的起,可溯源于公元前300多年古希腊动物学家亚里斯多德(Aristotle),他在《动物历史》、《动物解剖》、《动物繁殖》等著作 ...