更多资讯

带你从 0 开始了解类器官。

胰腺是分泌血糖稳态激素的重要器官,是人体内控制血糖动态平衡的中心。胰腺的内分泌功能主要是由胰岛来完成的,每个胰岛都是一个复杂的微器官,由上千个分泌细胞组成。经典的胰岛内分泌细胞包括 α 细胞、β 细胞、δ 细胞、ε 细胞和 PP 细胞,分别主要产生胰高血糖素(glucagon)、胰岛素、生长抑素(SS)、生长素释放肽及胰多肽,其在成体胰岛内分别约占 20%、75%、3%~5%、1% 和<2%【1】。胰岛移植为 I 型和晚期 II 型糖尿病患者提供了卓越的长期血糖控制,但是成体胰岛组织的可用量限制了这一治疗方案的广泛应用。目前诱导多能干细胞(iPSC)分化为产生胰岛素的 β 样细胞是一项重大进展。2021 年美国食品和药物管理局(FDA)已授予 VX-880(一种 iPSC 细胞在体外诱导分化而来的胰岛 β 细胞)快速通道指定,目前已启动 VX-880 的临床试验,用于治疗严重低血糖和低血糖意识受损的 1 型糖尿病(T1D)患者。在 2023 年 6 月举办的美国糖尿病协会 (ADA) 第 83 届科学会议上公布了正在进行的 VX-880 临床试验的积极结果:所有接受 VX-880 治疗

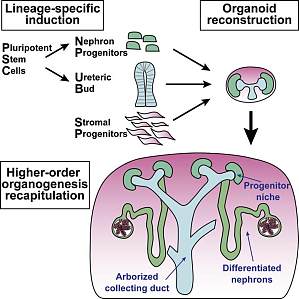

哺乳动物的肾脏包含数千个肾单位,互相连接成为高度分枝化的集气管(collecting duct, CD)系统。肾脏主要由两个胚胎细胞群的相互作用形成:上皮性输尿管芽(Ureteric bud,UB)和周围的后肾间质(Metanephric mesenchyme, MM),其中 MM 包含肾单位前体细胞(Nephron progenitors, NPs)和基质前体细胞(Stromal progenitors, SPs)【1】。在 MM 细胞的诱导下,UB 逐渐发育并形成分枝。MM 细胞聚集在UB的分枝尖端,形成帽状间充质,促进帽状间充质中的肾祖细胞增殖分化,形成聚集(Pre-tubular aggregate,PA)。随后,PA 和 UB 分别进行间充质-上皮细胞转化(Mesenchymal-epithelial transition, MET)和小管生成,进而形成肾单位【2】。目前广泛用于肾脏研究的人肾脏细胞系忽略了细胞外微环境,与在体的器官类型和整体特性仍存在较大差异,不能充分体现出肾脏的作用及其特点,而三维培养的肾类器官模型为肾脏的研究提供了新途径。人源多能干细胞衍生的肾脏类器官是

人垂体肿瘤(human pituitary tumors, HPA)起源于垂体前叶的内分泌细胞,约占所有颅内肿瘤的 15%,通常被认为是良性肿瘤。然而在手术治疗中发现,30-40% 病例发生了局部的侵袭性行为【1】。垂体瘤分为功能性垂体瘤和无功能性垂体瘤,根据瘤细胞分泌的激素将功能性垂体瘤再进一步分为:泌乳素细胞腺瘤(PRL),生长激素细胞腺瘤(GH),促肾上腺皮质激素细胞瘤(ACTH),促甲状腺素细胞瘤(TSH),促性腺激素细胞瘤(LH/FSH)及混合瘤和未分类腺瘤。目前,侵袭性垂体肿瘤的初步治疗方法是手术或放疗,标准药物治疗通常对肿瘤发展没有作用,但可以长期维持稳态,部分患者甚至可以达到抑制激素高分泌的效果。在标准治疗无效的情况下,唯一正式推荐的治疗方法‘替莫唑胺’仅对三分之一的患者有效。在这个精准医疗时代,迫切需要针对不同类型垂体瘤的治疗方法,为每个患者量身定制有效的治疗方案。类器官因其具有扩增传代潜力、能够复制器官/组织关键生物学特性、可以反应出药物有效程度等特点,正在成为体外药物筛选的重要工具。本篇文章基于 Cells【2】、和 Endocrine-Related Cance

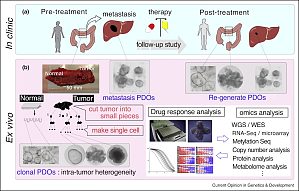

结直肠癌(Colorectal Cancer, CRC)是全世界最常见的癌症之一。在过去的十年中,预防性筛查项目的推广使死亡率大幅下降,然而在许多国家范围内,结直肠癌仍然是癌症相关死亡的第二大原因【1】。几十年来,癌细胞系和基因编辑小鼠【2】一直是 CRC 研究的主要模型,人类肿瘤患者衍生异种移植(PDX)也已成为了 CRC 研究的工具【3】。与此同时,能够在体外进行长期培养的原发性/转移性 CRC 类器官模型进一步扩大了研究人员的选择范围。类器官既可以像 PDX 一样代表了个体患者的真实肿瘤情况,又兼具了细胞系的可传代、易于高通量筛选等特性。因此,CRC 类器官模型正在广泛应用于药物研究、个性化医疗等领域。本篇文章基于 Nature Chemical Biology【4】、STAR protocols【5】、Nature protocols【6】和 Cell【7】发表的四篇文章,整理了人类结直肠癌组织来源的类器官培养方案。图 1. 病人组织来源的 CRC 类器官研究方案【8】细胞来源活检样本或手术样本培养基配方解离培养基类器官培养基红细胞裂解液细胞冻存液近岸蛋白产品货号基础培养基DM

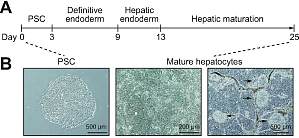

肝脏是人体中最大的器官之一,是调节营养吸收和代谢的主要器官,能够中和摄入的有毒化合物,并产生体内近 50% 的循环蛋白质。肝脏由多种细胞类型组成,其中占比最高的是功能多样的肝细胞。肝脏作为重要的“解毒”器官,在执行日常功能时会受到各种代谢、病毒的侵害,可能会导致不同程度的肝损伤。长期损伤形成的纤维化疤痕破坏了肝脏的完整性,并且还会诱导门静脉高血压等其它疾病。在大多数肝脏疾病和药物诱导的肝损伤(DILI)中,损伤始于肝细胞,同时也会激活其它类型细胞(如:KC 和 HSC)。因此,为了充分理解每种肝病的表型和损伤器官的机制,我们需要建立复杂的体外肝模型,以便于更好地进行肝脏相关的疾病和毒性研究。本篇文章基于 Nature protocol【1】和 Journal of hepatology【2】发表的两篇文章,整理了人类诱导多能干细胞(human iPSCs)来源的肝脏类器官培养方案。图 1. 人 iPSCs 来源的肝类器官培养方案【2】细胞来源Human iPSCs培养基配方MEFs培养基iPSCs(I)培养基iPSCs(II)培养基DEs培养基HEs培养基HEs(II)培养基HM培养基

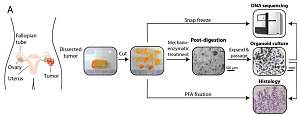

卵巢癌(Ovarian Cancer)是最具破坏性的妇科癌症,目前 5 年总生存率低至 47%【1】。卵巢癌是一种高度异质性疾病,通常根据组织病理学、分子生物学和遗传学分析的结果,将卵巢癌分为两大类:I 型卵巢癌病情进展缓慢,主要为低级别浆液性癌(LGSC),粘液癌,子宫内膜样癌,透明细胞癌等;II 型癌症则进展迅速,主要为高级别浆液性癌(HGSC)、未分化癌和癌细胞瘤。治疗卵巢癌的标准方式是手术切除和铂-紫杉醇化疗相结合,然而这类化疗方式往往对于透明细胞癌和粘液癌患者无效【2,3】;此外,初始化疗后通常会由于铂类耐药而复发,因此建立更精准的卵巢癌模型对于深入理解疾病机理和个性化治疗是必不可少的。基于类器官技术的 OC 类器官就是可以模拟来源组织关键特征的体外模型,不仅能够再现患者体内肿瘤的特异性(包括表型特性和基因突变),并能够检测患者对药物的敏感性。本篇文章基于STAR protocol【4】发表的文章,整理了病人组织来源的卵巢癌类器官的培养方案。图 1. 病人组织来源的卵巢癌类器官培养方案【5】细胞来源活检样本或手术样本培养基配方取样培养基解离培养基OCO培养基细胞冻存液近岸蛋白

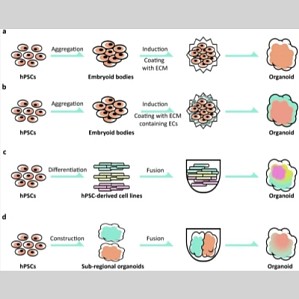

人脑是动物界中最高度发达的大脑,也是我们身体中最复杂的器官。由于其独特的复杂性,很难用动物系统来模拟人脑的发育。然而,人脑类器官现在已经成功地用于模拟人脑发育和疾病发生。人脑类器官培养是一项令人兴奋的新技术,科学家们基于模拟内源性发育过程,通过将多能干细胞(PSCs)进行诱导分化及自组装后,在体外重现了人类大脑发育的进程。最近的研究表明,脑类器官可以模拟神经发生的时空动态、区域神经回路的形成以及胶质细胞整合成神经网络。这一技术可以帮助我们探索大脑发育、新陈代谢机制,并进行药物功效测试。由于人脑类器官的结构复杂,本文基于 Nature protocols 的方案,以背侧(hCS)前脑球体为例,简要介绍来源于 PSCs 的脑类器官培养流程【1】。人脑类器官的培养材料细胞:hPSCs 或 iPSCs 细胞主要培养基基础培养基(主要成分:20% KSR,1% NEAA,0.5% GlutaMAX,0.1mM 2-Mercaptoethanol,10ng/ml FGF2);神经诱导培养基(主要成分:20% KSR,1% NEAA,0.5% GlutaMAX,0.1mM 2-Mercaptoeth

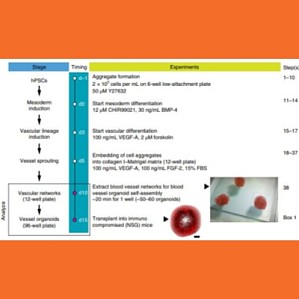

血管是胚胎最先发育的器官之一,是所有其它器官功能的基础。血管系统由两种细胞类型构成:内皮细胞 (Endothelial cells) 和壁细胞 (Mural cells),其中壁细胞是周细胞 (Pericytes, PC) 和血管平滑肌细胞 (Vascular smooth muscle cells, vSMCs) 的统称。内皮细胞组成血管的内壁,是血管管腔内血液及其他血管壁 (单层鳞状上皮) 的接口;而壁细胞在保持血管壁的完整性方面起着关键作用【1】。在发育过程中,在成纤维细胞生长因子 2 (FGF-2) 、骨形态发生蛋白 4 (BMP4) 和血管内皮生长因子 A (VEGF-A) 的刺激下,内皮细胞在中胚层祖细胞中产生,并组成原始管状网络。随后,在血管生成的过程中,原有的神经丛进行重塑,新的血管发芽和分支,直到一个成熟的循环网络形成【2】。本篇文章基于 Nature protocol【3】 发表的文章,整理了人类多能干细胞 (hPSCs) 来源的血管类器官培养方案。培养过程遵循发育原理,依靠上述生长因子进行诱导分化,最终培养成为血管类器官网络。图1. hPSCs 来源的血管类器官培

心脏是哺乳动物最先形成的器官之一,这使得它极易受到内在和外在疾病因素的影响。心肌细胞的分化受转录途径的调节,产生不同的心肌细胞群,例如窦房结细胞、房室细胞、心房细胞、心室细胞和浦肯野细胞。每个群都与特定的心脏疾病相关,因此可以通过类器官对相关疾病进行建模。3D 培养心脏类器官(human cardiac organoids,hCOs)由于具有更复杂的结构和更多样的细胞类型,正在逐步成为更适用于研究心脏发育、物测试的体外模型。本篇文章基于 Nature Biotechnology【1】,Stem cells and development【2】、Development【3】、Current Protocols in Stem Cell Biology【4】发表的四篇文章,整理了人类胚胎干细胞(human ESCs)来源的心脏类器官培养方案。图1. hESCs来源的hCOs培养方案【1】细胞来源Human ESCs培养基配方MEFs 培养基ESCs 培养基中胚层培养基心肌分化培养基(I)心肌分化培养基(II)心肌分化培养基(III)hCOs 形成培养基(I)hCOs 形成培养基(II)hC

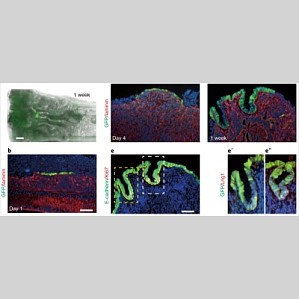

肠上皮是成年哺乳动物中自我更新最快的组织,平均自我更新时间少于 5 天。肠干细胞位于肠隐窝(intestinal crypt)底部附近,每个隐窝中的干细胞大约有 4-6 个,它们产生快速增殖的转运扩增 (TA) 细胞,肠细胞、杯状细胞和肠内分泌细胞都从 TA 细胞发育而来。TA 细胞快速分裂、转运扩增的子细胞占据了隐窝的其余部分,并流向绒毛的侧面,在那里它们分化、吸收营养,最终在绒毛尖端凋亡【1】。在体外可以由 hPSCs 来模拟胚胎肠发育的过程,通过添加高浓度的 FGF4 和 Wnt3A,促使 hPSCs 衍生的终内胚层 (DE) 向中肠和后肠内胚层分化,并促进肠管样形态发生,进而产生包含吸收性肠细胞以及主要分泌谱系(包括 Paneth 细胞、杯状细胞和肠内分泌细胞)的肠类器官。本篇文章基于 Nature protocols【2】 整理了 hPSCs 细胞来源的肠类器官培养方案。细胞来源hPSCs培养基配方第 1 天内胚层分化培养基第 2 天内胚层分化培养基第 3 天内胚层分化培养基中肠和后肠分化培养基肠生长培养基近岸蛋白产品货号基础培养基RPMI-1640RPMI-1640RPMI

「在过去的一年里,人类干细胞衍生的类器官作为细胞系模型和动物模型的桥梁,已经成为了新冠肺炎研究的有力工具【1】」。对于新冠肺炎这类呼吸性疾病的研究,最常见的体外模型是肺类器官,即:由干细胞在体外进行 3D 培养,形成包含多种组织特异的细胞类型、可以自组装并部分模拟原生器官的结构和功能的「微器官」。肺的类器官培养需要在体外模拟胚胎发育的过程。肺上皮来源于内胚层,通过一系列复杂的内胚层 - 中胚层介导的信号通路调控,经历内胚层诱导、前-后和背-腹模式化、肺发育、肺出芽、分支形态发生,最终生成树枝状传导气道网络(支气管、细支气管)和气体交换单元(肺泡)。通过调整培养基的生长因子种类和含量,也可以在 22 天左右形成具有高度增殖能力的芽尖祖细胞类器官(bud tip progenitor organoid),这个结构具有体外多系分化潜能和体内移植潜能,因此芽尖祖细胞类器官是探索上皮命运决定的理想选择。而人肺类器官(human lung organoid, hLOs)的培养需要大约 50-85 天,适用于模拟人肺发育过程中的上皮-间充质转换。这两种类器官都在再生医学、组织工程和药物安全性、有效性

Wnt 通路激活原理及 Wnt3a 蛋白

美天旎抗体小课堂(三)

美天旎抗体小课堂(二)

美天旎抗体小课堂(一)

早在 25 年以前,SARSTEDT 公司就开始生产高品质细胞培养产品,并售往全球。多年的经验以及对于用户需求的深刻了解,促使我们不断优化和扩展产品种类。

在生命科学和医学基础研究中,或多或少都需要用到抗体。抗体的应用场景不同、标记物众多,且针对同一标记物市场上往往有多个抗体可供选择,那么,我们如何从成百万上千万种抗体中,挑选出我们想要的那支呢?在我们6月份的关于抗体的调研活动中,我们发现,大家更多的是去参考文献或专利中的材料和方法部分,这无疑很大程度上保证了抗体的有效性。其次有45%和34%的受访者会用到百度和谷歌,然而这两个搜索引擎覆盖面颇广,经常会出现抗体无关的搜索结果,而专业用于查找抗体的网站,大家却知之甚少。因此,本次文章中,我们将推荐6个查找抗体的网站,帮大家解决找抗体难的问题!01 Biocompare网址:https://www.biocompare.com/Biocompare(www.biocompare.com)不仅提供专门的生物试剂搜索工具,还有文章、产品评论、网络研讨会、视频和技术聚焦等资源,有兴趣的小伙伴可以从主页上方的目录栏进入各个板块进行探索。02 CiteAb网址:https://www.citeab.com/CiteAb(www.citeab.com) 是由英国Bath大学的Andrew Chalmer

流式配色可以算的上是一门艺术:我们需要平衡抗原表达水平和荧光染料亮度,从而得到令人满意的实验结果。在荧光素的选择上,除了传统的PE、APC等荧光蛋白和FITC等合成类小分子外,串联染料的出现大大扩展了可用荧光素的选择范围。什么是串联染料?串联染料由两个共价连接的荧光分子组成。当供体荧光分子的发射光谱与受体荧光分子的吸收光谱重叠,并且两个分子的距离在10nm以内时,就会发生一种非放射性的能量转移,即荧光共振能量转移(FRET)现象,使得供体的荧光强度比它单独存在时要低的多(荧光猝灭),而受体发射的荧光却大大增强(敏化荧光)。激发和发射波长之间的差异称为“斯托克斯频移”,而在选择用于流式细胞实验的荧光素时,我们希望具有尽可能大的斯托克斯频移,以将发射光与激发光源可靠地区分开。因此,串联染料在这个意义上比单分子染料更有优势。但是有些串联荧光染料也是有相当的局限性的,尤其是在多色流式实验时会更大概率出现荧光溢漏的问题。例如,当使用PerCP-Cy™5.5染料时,我们可能认为只会在488 nm激发范围相关的通道中检测到信号,然而这实际上是错误的,因为该蛋白质会被635 nm激光激发(图1)。当同