更多资讯

婴幼儿在成长发育早期接受的感觉刺激(包括视觉、听觉,触觉等)对促进其大脑高级认知功能的发育至关重要。作为人类最重要的感知觉输入,发育早期视觉(光)感知能促进多脑区的协同发育和高级脑功能的形成。 之前的研究显示,出生后即完全避光暗饲养会导致幼鼠多个感知觉皮层突触形成的减缓,其中神经肽催产素(oxytocin)可能是介导该过程的关键分子。然而,在发育早期视觉(光)是如何被感知、并通过何种神经环路和分子机制促进了多脑区协同发育、以及幼年的视觉(光)剥夺对成年高级脑功能的影响尚不清晰。 2022 年 8 月 8 日,中国科学技术大学生命科学与医学部薛天教授、鲍进特任研究员团队在 Cell 期刊发表了题为:Melanopsin retinal ganglion cells mediate light-promoted brain development 的研究论文,在探索光感知促进脑发育的神经机制方面取得突破性进展。该研究发现了发育早期视觉(光)感知促进大脑高级认知区域神经元突触协同发育的感光、神经环路和分子机制,并揭示了发育早期光感知对成年脑高级认知能力的影响。哺乳动物的视觉感知起始于视网膜。

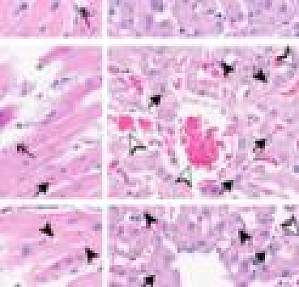

本周学术君继续带来 CNS 最新进展,助力大家勇攀科研高峰! 1. Hepatology:发现非酒精性脂肪性肝病的潜在治疗靶点 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是世界范围内最普遍的慢性肝病,目前尚无有效的治疗方法。 2022 年 8 月 5 日,中国医学科学院/北京协和医学院药物研究所李平平团队及温州医科大学黄志锋团队联合 Hepatology 杂志发表研究论文 Hepatocyte Ltb4r1 promotes NAFLD development in obesity。 该研究发现 Ltb4r1 的肝细胞特异性敲除,能够改善饮食和遗传诱导的肥胖小鼠的肝脂肪变性和全身胰岛素抵抗,LTB4/Ltb4r1 通过激活 PKA-IRE1α-XBP1s 直接促进肝细胞脂肪生成,进而促进脂肪生成基因的表达。结果表明 Ltb4r1 是 NAFLD 的潜在治疗靶点!图 1:来源 Hepatology 2. NEJM:补充维生素 D 不能降低骨折的风险 补充维生素 D 一直被认为有助于普通人群的骨骼健康,然而是否真的预防骨折尚未可知。 2022 年 7 月 28 日,哈佛大学医学院、加州大学旧金山分校

漫长的人类历史中,从来不乏对长命百岁、红颜永驻充满渴望的故事。民间传说里,神医扁鹊师承长桑君,传其秘术,擅长各科,曾使用针砭刺三阳五会诸穴让面色全无、失去知觉的虢国太子「起死回生」。然而,现代医学证明虢国太子并非属于「大脑的部分脑区出现大面积的永久性损伤,各重要器官的新陈代谢相继停止,并发生不可逆性的代谢停止」的真性死亡,只是属于暂时性昏迷。那么,人类距真正意义上的「起死回生」距离还有多远?2019 年,美国耶鲁大学的神经科学家 Nenad Sestan 教授领导的研究团队尝试回答了这一问题,彻底打破人们对死亡过程的认知。该研究将灌注系统(BrainEx)安装到死去 4 小时的猪脑中,可模拟心脏跳动,为猪脑提供人造血液,进而缓解脑组织的损伤,一些神经元能恢复代谢、工作,甚至能产生典型的电脉冲。3 年后,2022 年 8 月 3 日,Nenad Sestan 教授团队再续往日风采,利刃出鞘,在 Nature 杂志发表重磅研究论文 Cellular recovery after prolonged warm ischaemia of the whole body,研究者们首次发现通过给死去

松哥常说:初级说一说;中级比一比;高级找关系。t检验是中级比一比最最常用和基础的方法。可是基础归基础,不代表你就能搞定。某人咨询「松哥,SPSS 很简单,我买了书,看了后,感觉差不多都会了,可是自己独立处理两独立t的时候,SPSS 频频报错,太打击我啦!」哈哈,统计学习如果看书都能搞定,那还要松哥干什么!统计学习首先要懂统计理论,其次再谈统计软件学习,理论不必深,掌握统计思想就行;统计软件的学习是在统计理论的指导之下。所谓的教科书,告诉你的都是标准化的数据,你用他书中的案例数据跑,那绝对是没问题,可那些都是编书的案例数据,离我们真实数据相差几个十万八千里。遇到真实数据,你会遇到一系列让你粉身碎骨的坑,此时,你需要一个师傅、一个老司机,传授你经验,渡你到彼岸!所以,松哥认为,统计学习看文字书不如看图文并茂的书;看书不如看视频!好了,我们看看这位遇到啥问题了!问题展示当这位咨询者,直接将如下截图发到我微信的时候,我都懵了,啥情况这是,我说你把数据发过来吧,于是!他是这样做的他是做两组白细胞比较,观察组和对照组,数据如图,考虑隐私展示一点点。 分析结果一切正常呀,难道是他的软件问题,不会呀,

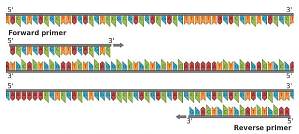

1. 引物最好在模板cDNA的保守区内设计。DNA序列的保守区是通过物种间相似序列的比较确定的。在NCBI上搜索不同物种的同一基因,通过序列分析软件(比如DNAman)比对(Alignment),各基因相同的序列就是该基因的保守区。2. 引物长度一般在15~30碱基之间。引物长度(primer length)常用的是18~27 bp,但不应大于38,因为过长会导致其延伸温度大于74℃,不适于Taq DNA 聚合酶进行反应。3. 引物GC含量在40%~60%之间,Tm值最好接近72℃。GC含量(composition)过高或过低都不利于引发反应。上下游引物的GC含量不能相差太大。另外,上下游引物的Tm值(melting temperature)是寡核苷酸的解链温度,即在一定盐浓度条件下,50%寡核苷酸双链解链的温度。有效启动温度,一般高于Tm值5~10℃。若按公式Tm= 4(G+C)+2(A+T)估计引物的Tm值,则有效引物的Tm为55~80℃,其Tm值最好接近72℃以使复性条件最佳。4. 引物3′端要避开密码子的第3位。如扩增编码区域,引物3′端不要终止于密码子的第3位,因密码子的第3

8 月 2 日,中国科学院深圳先进技术研究院合成所严飞研究员团队与南华大学附属第一医院陈智毅教授团队合作的最新成果以 Spatiotemporal control of engineered bacteria to express interferon-γ by focused ultrasound for tumor immunotherapy 为题在线发表于国际知名期刊 Nature communications。 在该工作中,研究团队开发了一种基于聚焦超声调控细菌基因表达免疫治疗肿瘤的新方法,通过设计超声响应性基因表达线路,并将其导入肿瘤靶向细菌,获得了具有超声响应性的工程化细菌,借助于超声优良的无创、可聚焦、高组织穿透性和声热转化的优势,可以在肿瘤部位实现工程化细菌的基因表达调控。 研究团队利用该系统借助超声控制肿瘤内细菌表达干扰素 γ(interferon-γ, IFN-γ),成功实现了皮下移植乳腺癌以及原位移植肝癌的免疫治疗应用,取得了良好的效果。该研究发展了一种可在体时空调控基因表达的新方法,可应用于细菌、免疫细胞、干细胞等活体细胞药物的在体基因表达调控,具有巨大的潜在应

导读 根据世界卫生组织和联合国人口组织多年的调查统计表明,男性的平均寿命比女性短 5~10 年。这可能归因于生理差异、环境和生活习惯等因素。例如,男性更倾向于吸烟喝酒,这会对身体健康带来严重的不良影响;此外,男性白细胞 Y 染色体的丢失也被认为会增加心血管疾病的死亡风险。 然而,男女的寿命差异通常是通过比较两性的平均寿命来比较的,这些差异通常被解释为「男性不如女性长寿」。不过这种解释过于简单,因为它没有考虑到女性和男性寿命分布之间的潜在重叠。也就是说,尽管女性的预期寿命比男性高,但并不是所有女性都比男性长寿。相反,相当一部分的男性可能比相当一部分的女性活得更长,这是因为女性和男性的寿命分布存在部分重叠。 近日,来自丹麦的研究人员量化了在一段时间内和人口中男性比女性长寿的概率,并探讨了预期寿命变化和两性之间寿命变化的影响,并以 Probability of males to outlive females: an international comparison from 1751 to 2020 为题发表在 BMJ Open 杂志。 该研究通过分析 200 多年来全球各大洲 199 个

2022 年 8 月 2 日晚,哈佛大学 George Church 教授团队、中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所刘陈立研究员团队在 Nature Communications 上发表了题为 Multiplex base editing to convert TAG into TAA codons in the human genome 的文章。 研究利用多重复合的碱基编辑技术在人类基因组中将 TAG 转换为 TAA。该团队开启了人类全基因范围内 TAG 终止密码子转换为 TAA,初步证明了 TAG 转换为 TAA 在人类基因组中的可行性,同时创造了一次递送在人类基因组中数十个非重复位点同步碱基编辑的记录,为哺乳动物基因组的大规模工程化改造提供了一个工作框架。此外, GRIT 软件也可以被开发成一个新的计算机辅助设计 (CAD) 平台,用于设计编写大规模的基因组。 该研究迈出了基因组重编码制备抗多种天然病毒人类细胞系的第一步,为哺乳动物基因组多重复合编辑和 GP-write 路线图的制定奠定了基础。虽然读取 DNA 密码的技术不断进步,但科学家们编写 DNA 密码的能力仍然有

导读 机体在损伤、感染和自身免疫性疾病等异常状态下,成熟的外周免疫细胞被认为是炎症因子的主要来源和炎症反应的关键下游效应细胞。也有研究表明不成熟的造血干细胞和前体细胞也会对炎症信号做出反应。 事实上,炎症刺激可以激活造血干细胞(HSCs),使其从长期静息状态进入活跃的增殖状态。此外,也有研究表明,炎症相关应激造血可导致造血干细胞功能受损,影响移植后再生潜力等。 然而,还没有研究关注到,若小鼠在年轻时受到炎症刺激,是否会产生持续的造血干细胞功能损伤,进而影响老年造血系统。 近日,来自德国癌症研究中心等单位的研究团队在 Cell Stem Cell 发表了题为 Inflammatory exposure drives long-lived impairment of hematopoietic stem cell self-renewal activity and accelerated aging 的文章,揭示了年轻时受到的炎症刺激,会对造血干细胞造成持久的影响。 本研究对在炎症刺激后小鼠的造血干细胞功能进行了详细的系统分析,观察到在炎症刺激后,有功能的造血干细胞发生了不可逆转的耗竭,并

本周学术君继续带来 CNS 最新进展,助力大家勇攀科研高峰! 1. Science:揭示癌症相关驱动基因在大脑衰老过程中的超突变 体细胞突变在人体细胞中非常普遍。 2022 年 7 月 28 日, 美国梅奥诊所 Alexej Abyzov、耶鲁大学 Flora M. Vaccarino 等团队在 Science 杂志发表研究论文 Analysis of somatic mutations in 131 human brains reveals aging-associated hypermutability。 该研究通过应用高深度全基因组测序分析了 131 个死后人类大脑(44 个正常大脑、19 个患有图雷特综合征、9 个患有精神分裂症和 59 个患有自闭症谱系障碍)的体细胞突变,找到了癌症驱动基因的突变,为更好地了解癌症的发生发展与临床诊断提供基础!图 1:来源 Science 2. Nature Immunology:解析老年人免疫能力更差的潜在机理 先天性抗病毒免疫会随着年龄的增长而恶化,其机制不明。 2022 年 7 月 25 日,浙江大学张龙团队及苏州大学周芳芳团队联合在 N

一、本人准备上手meta分析,现在遇到一个问题,应该应用哪个软件:stata还是review manager,版里面应该有,但是实在找不到,请各位老师指教答:review manager更加简单,够用就好。RevMan优点:容易上手,导出图片无须过多修饰处理;RevMan缺点:操作繁琐,功能单一;RevMan适用人群:1、只用常用的分析方法;2、不作meta回归和累积meta;3、不用诊断性分析;4、做Cochrane SR的;STATA优点:自由度大,功能全面,丰富,操作简单;STATA缺点:不易上手;STATA适用人群:对此软件熟悉的,不做Cochrane SR的。我个人:如果不是在做Cochrane SR,我只用STATA。二、现在能做meta分析的软件可以说多如牛毛,包括有macro的软件和一些需要自己编写的,如R统计软件包等等;我也只了解冰山一角,在此浅浅一谈。大的有SAS, Matlab,特点是自由度极高,作图灵活,作出来的图也很好看;缺点是不容易学,需要自己编程;STATA,在功能上也被赋予了不错的自由度和灵活性,同时可以自己编程,个人认为其实现了易用和功能的协调;com

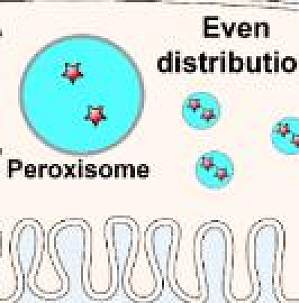

北京时间 2022 年 7 月 28 日晚,上海科技大学生命科学与技术学院朱焕乎团队在 Cell Reports 期刊上发表论文。 该研究利用秀丽隐杆线虫做为模式生物,发现肠道细胞中过氧化物酶体的亚细胞定位及其产生的激素信号,可以介导鞘脂和 mTORC1 营养感知通路对动物个体发育的跨组织调控。动物如何通过感知食物营养的优劣,从而相应调控发育命运以适应环境,是从达尔文时代开始就为生物学家着迷的一个问题。近年来该领域一系列工作发现,作为营养感知中心枢纽的 mTORC1 通路,可以将环境中的营养和生长信号转变成细胞的发育信号,来维持细胞的生长。然而,迄今为止绝大多数研究仅仅是在体外培养的哺乳动物细胞中进行的,未在生理条件下的动物个体发育过程中得到验证;此外,在动物中,对营养环境变化的感知通常局限于个别组织,其如何将营养信号跨组织传递给全身并协调整体发育命运依然不甚清楚。葡萄糖神经酰胺(Glucosylceramide)是一类集氨基酸,脂肪酸和糖类为一体的特殊脂质,在人类和动物中非常保守。缺乏葡萄糖神经酰胺会导致包括人及线虫,果蝇和小鼠等出现早期发育停滞并死亡的表型,但是其中的分子机制和生理

1922 年,德国出现了首例超声波治疗的发明专利,往后,超声波治疗声名鹊起,逐步走向临床应用。短短的数十年间,为捍卫人类健康与推动科技进步立下汗马功劳。 在医学健康研究领域,超声成像是用于体内软组织无创可视化的最强大和最常见的医疗工具之一,临床医生利用它救死扶伤,通过实时监测病人内部器官的变化,以直观清晰的方式解读病理发展。 目前,实现超声成像需要笨重的专用设备,只有医院等医疗机构才能使用。但是,麻省理工学院的一项新设计可能会使超声成像技术像在药房购买创可贴一样可穿戴且易于使用。 麻省理工学院赵选贺教授课题组的这一研究发表在最新一期的 Science 杂志,题为 Bioadhesive ultrasound for long-term continuous imaging of diverse organs。 本研究中,科学家们展示了一款新颖独特的超声波贴片的设计——类似于邮票大小的装置,可以贴在皮肤上,并能连续 48 小时提供内部器官的超声波成像。图 1:来源 Science 一、超声成像贴片:小巧玲珑,使用方便 与以往笨重且操作复杂的精密仪器相比,整个超声波贴片的大小约为 2 c

人人都知道运动有益健康,比如可以降低心血管疾病和过早死亡的风险。然而,你知道什么程度的锻炼对健康最有利吗? 为了鼓励人们加强体育锻炼,增强体质,世界卫生组织(WHO)在《体育锻炼和久坐行为指南》中提出每周至少进行 150 至 300 分钟的中等强度运动或 75 至 150 分钟的剧烈运动,并着重进行力量训练。 越来越多的人在业余时间进行更高水平的锻炼活动,以保持健康和改善体质。然而,也有人担心过量的剧烈运动可能对心血管健康产生有害影响,例如跑马拉松。目前尚不清楚超过推荐水平的高水平长期中等强度运动或剧烈运动,是否会对健康产生额外益处或有害影响。 2022 年 7 月 12 日,由哈佛大学公共卫生学院营养系的 Dong Hoon Lee 领衔的团队在 Circulation(IF = 39.918)上发表了题为 Long-term leisure-time physical activity intensity and all-cause and cause-specific mortality: a prospective Cohort of US adults 的前瞻性队列研究,发现

本周学术君继续带来 CNS 最新科研进展,助力大家勇攀科研高峰! 1. Cell:绘制世界首张小鼠「扰动图谱」 目前为止,约两万个哺乳动物蛋白编码基因在 500 多种细胞中的功能仍鲜为人知。 2022 年 7 月 22 日,上海科技大学生命学院池天课题组在 Cell 杂志发表论文 Large-scale multiplexed mosaic CRISPR perturbation in the whole organism。 该研究报道了一种崭新的小鼠基因打靶技术 iMAP(inducible Mosaic Animal for Perturbation),快速鉴定了 90 个基因在 39 种组织的基本功能,构建了世界首张小鼠「扰动图谱」!图 1:来源 Cell 2. Science:我国科学家发现水稻高产基因 民以食为天,水稻是我国乃至世界人民的主食来源。 2022 年 7 月 22 日,中国农业科学院作物科学研究所周文彬团队在 Science 杂志发表研究论文 A transcriptional regulator that boosts grain yields and shor

早在 20 亿年前,生命就开始了与癌症的斗争。癌细胞其实是非常聪明的细胞,它们善于伪装和欺骗,癌细胞能够骗过人体的免疫系统(也会骗过其他宿主),让免疫系统以为自己是正常细胞,继续从人体中汲取养分,然后不断生长。而且,癌细胞的这种欺骗能力也会随着情况变化变得越来越高明。2022 年 7 月 21 日,来自美国德克萨斯大学安德森癌症中心的 Cancer Cell 期刊上,发表了题为 An oncogenic collagen I homotrimer from cancer cells binds to a3b1 integrin and affects tumor microbiome and immunity to promote pancreatic cancer 的研究性论文,发现胰腺癌细胞产生的 I 型胶原(Col1)蛋白是一种异常的同源三聚体变体,具有致癌特性。癌细胞中 Col1 同源三聚体的缺失可抑制肿瘤进展并重塑肿瘤微生物组,增强 T 细胞浸润,使抗 PD-1 免疫治疗更有效。图片来源:Cancer Cell 研究内容 胰腺癌细胞中存在特异性胶原蛋白 I 型胶原蛋白是体内

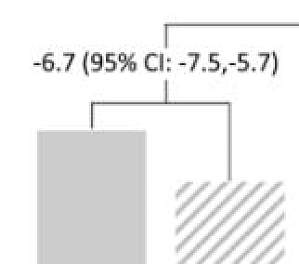

2019 年, 著名医学杂志 Lancet 发表 2017 年全球疾病研究系列报告,指出全球不良饮食相关的死亡中,有三大因素分别为高盐饮食,全谷类摄入不足和水果摄入不足。 近几十年来,中国的心血管疾病发生率迅速上升,由心血管病导致的死亡已占我国总死亡的 45%。在我国因不良饮食而导致的心血管疾病死亡率高居世界前列。 面对不健康饮食对人类健康的危害,欧美国家先后开发了多种健康膳食模式。其中,美国的 DASH 饮食和欧洲的地中海饮食最为流行,并已被研究证明能够降低血压、改善血脂,有利于心血管健康。然而,这些来自西方饮食文化的膳食模式并不符合中国人的饮食习惯,因此难以在中国人群体中推广开来。 为了让中国人能吃上符合自己口味的健康膳食,北京大学临床研究所武阳丰教授提出了要开发符合中国人口味的健康膳食,并以符合中餐文化且 「好吃、不贵、又健康」作为「中国健康膳食」的开发目标。 2022 年 7 月 11 日,北京大学临床研究所武阳丰教授与王燕芳研究员共同领导的最新研究发表于美国心脏协会旗舰期刊《循环》(Circulation, IF = 39.918)。该研究中开发了「中国心脏健康膳食」并对其降

本周学术君继续带来 CNS 最新进展,助力大家勇攀科研高峰! 1. Science:人 NLRP1 炎症小体活化新机制 含 NACHT, LRR 和 PYD 结构域蛋白简称 NLRPs,人类 NLRP1 可以感应双链病毒 RNA、病毒蛋白酶及 UVB 辐射。 2022 年 7 月 14 日,新加坡南洋理工大学的 Franklin L. Zhong 研究组在 Science 杂志上发表研究论文 ZAKa-driven ribotoxic stress response activates the human NLRP1 inflammasome。 该研究发现人 NLRP1 可以感应 UVB 以及毒素诱导的核糖毒性应激响应,确定 ZAKa/MAPK20 驱动的应激响应可以活化人 NLRP1 炎症小体,建立了以核糖毒性应激响应为核心的炎症小体驱动细胞凋亡机制!图 1:来源 Science 2. Cell Research:解析抑郁症患者对病毒感染的易感性更高的潜在机理 抑郁症患者对病毒感染的易感性更高,其机制不明。 2022 年 7 月 12 日,苏州大学郑慧及徐兴顺团队共同通讯在 Cell

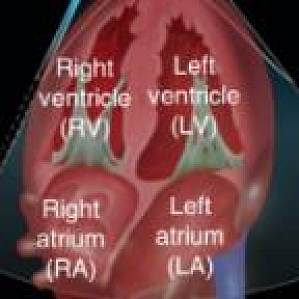

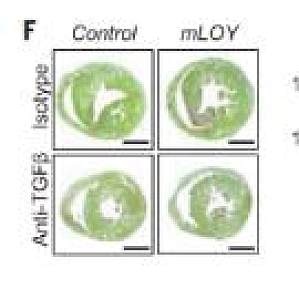

上世纪 60 年代,医生在检查人体白细胞中的染色体数目时,出乎预料地发现男性的一些白细胞会丢失部分 Y 染色体,并且随着年龄增长,Y 染色体丢失的频率越高。 男性白细胞中 Y 染色体的丢失,可能与疾病和死亡率有关,但之前尚未确定明确其中的因果关系。 2022 年 7 月 14 日,乌普萨拉大学的研究人员在 Science 杂志上发表了一项国际研究论文。研究中表明,男性白细胞中 Y 染色体的丢失会导致心脏纤维化,心脏功能受损以及心血管疾病引起的死亡。图片来源:Science 之前的研究调查表明,男性的平均寿命比女性短五年左右。该研究的通讯作者 Kenneth Walsh 表示,该研究中揭示的男性 Y 染色体的丢失所造成的健康影响或许可以解释男女寿命的差异。 男性体内部分细胞中的 Y 染色体丢失被称为 mLOY(mosaic loss of chromosome Y, Y 染色体镶嵌丢失),这是一个很常见的现象,在至少 20% 的 60 岁男性和 40% 的 70 岁男性中被检测到。此前的研究表明,血液中含有 mLOY 的男性患与年龄相关的疾病(如癌症和阿尔茨海默病)的风险增加。本研究中证

肠道是一个奇妙的地方,一层特殊的细胞覆盖在小肠和大肠的内部,从你所吃的食物中吸收营养和水分,同时防止有害物质进入你的身体系统。 这一层细胞被称为肠上皮,它遍布绒毛,看起来像覆盖小肠和大肠内部的小触手。在绒毛之间,组织中有微小的口袋,称为肠隐窝。在隐窝的底部,干细胞不断分裂,一些产生的细胞保留在隐窝中作为干细胞,而其他细胞则向外推向周围绒毛的尖端,最终分化成具有肠道功能的细胞类型,并在几天后被推出隐窝。 然而,不同部位的肠道干细胞数量和命运决定是如何调控的,至今仍是科学家们探索的话题。图源:参考资料 [1],Credit: SHUTTERSTOCK 2022 年 7 月 13 日,由荷兰癌症研究所和奥地利科学技术研究所的等多个单位组成的国际科研团队在 Nature 上发表了题为 Retrograde movements determine effective stem cell numbers in the intestine 的研究性论文。 他们基于活体显微技术等研究方法,首次揭示了一种独特的干细胞调控模式——小肠干细胞利用从隐窝边缘向隐窝基部的逆向迁移,以维持大量的具有功能性的干细胞