蛋白芯片的发展

互联网

1466

<center>

</center>

胶体金溶液是指分散相粒子直径在1~150 nm之间的金溶胶,其中中等大小的胶体金(10~20nm)呈酒红色。1974年,Romano等人将胶体金标记在第二抗体(马抗人IgG)上,这使得被标记的抗体呈现一定肉眼可见的颜色,不需底物进行显色便可直接观测结果,建立了间接免疫胶体金染色法。

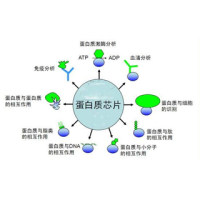

而蛋白芯片的技术原理最早由Roger Ekin在上世纪80年代就已提出,它将大量蛋白质分子按预先设置的排列固定于一种载体表面形成微阵列,根据蛋白质分子间特异性结合的原理,构建微流体生物化学分析系统,以实现对生物分子准确、快速、大信息量的检测。蛋白芯片技术主要用于基于芯片的蛋白质组学研究,其特征是高通量,即在一个只有几十平方毫米的片基上标记成千上万种蛋白质用于检测其他目的蛋白。

目前,用于临床检测的蛋白芯片只含有一种或几种用于检测体液标本的特异性蛋白。其基本原理类似于酶联免疫吸附试验方法,即利用抗原抗体结合的特异性来检测受检标本内的抗原或抗体,不同之处在于酶联免疫吸附试验比较耗时,而用蛋白芯片法只需在反应板上依次加入封闭液、受检标本、洗涤液和胶体金标记的二抗即可。液体在自动渗滤的过程中,受检标本内的抗体及胶体金标记的第二抗体便自动完成吸附,第二抗体因胶体金标记而不需底物进行显色而呈色,可直接观测结果,检测最快可在3~5分钟内完成。

然而,芯片法在实现快速、简便的同时,是以牺牲一定的灵敏度为代价的。由于液体渗滤的时间较短,一些效价不高的受检标本可能会因此而呈阴性结果。但是这完全能满足临床初筛和辅助诊断的需求,随着芯片技术的发展和特异性蛋白抗原的发现,芯片检测的灵敏度会进一步得到提升,做到真正的简便、快捷、灵敏。

免疫诊断是临床辅助诊断的重要组成部分,为临床疾病的诊断提供重要的参考信息,随着上世纪60年代人们弄清抗体的分子结构和功能后,免疫学诊断技术得到了突飞猛进的发展。

在历史上较为经典的免疫诊断是酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA),该方法最先由Engvall和Perlmann两人在1971年发表,使得1966年开始用于抗原定位的酶标抗体技术发展成液体标本中微量物质的测定方法。

此方法仍然是目前临床用得最多的检测方法,但酶联免疫吸附试验方法需要在加入受检标本和酶标抗体时有半小时至一小时的孵育时间,中间还须经过数次洗板过程才能加入反应底物进行显色后在酶标仪上完成检测,步骤较为繁琐费时。人们希望能有一种快速、简便的诊断方法来对受检标本进行检测,于是纳米金免疫标记技术和蛋白芯片技术的出现为这一想法提供了突破口。

胶体金溶液是指分散相粒子直径在1~150 nm之间的金溶胶,其中中等大小的胶体金(10~20nm)呈酒红色。1974年,Romano等人将胶体金标记在第二抗体(马抗人IgG)上,这使得被标记的抗体呈现一定肉眼可见的颜色,不需底物进行显色便可直接观测结果,建立了间接免疫胶体金染色法。

而蛋白芯片的技术原理最早由Roger Ekin在上世纪80年代就已提出,它将大量蛋白质分子按预先设置的排列固定于一种载体表面形成微阵列,根据蛋白质分子间特异性结合的原理,构建微流体生物化学分析系统,以实现对生物分子准确、快速、大信息量的检测。蛋白芯片技术主要用于基于芯片的蛋白质组学研究,其特征是高通量,即在一个只有几十平方毫米的片基上标记成千上万种蛋白质用于检测其他目的蛋白。

目前,用于临床检测的蛋白芯片只含有一种或几种用于检测体液标本的特异性蛋白。其基本原理类似于酶联免疫吸附试验方法,即利用抗原抗体结合的特异性来检测受检标本内的抗原或抗体,不同之处在于酶联免疫吸附试验比较耗时,而用蛋白芯片法只需在反应板上依次加入封闭液、受检标本、洗涤液和胶体金标记的二抗即可。液体在自动渗滤的过程中,受检标本内的抗体及胶体金标记的第二抗体便自动完成吸附,第二抗体因胶体金标记而不需底物进行显色而呈色,可直接观测结果,检测最快可在3~5分钟内完成。

然而,芯片法在实现快速、简便的同时,是以牺牲一定的灵敏度为代价的。由于液体渗滤的时间较短,一些效价不高的受检标本可能会因此而呈阴性结果。但是这完全能满足临床初筛和辅助诊断的需求,随着芯片技术的发展和特异性蛋白抗原的发现,芯片检测的灵敏度会进一步得到提升,做到真正的简便、快捷、灵敏。