实验动物分类、介绍

胃内容物进入十二指肠的过程。其动力乃胃的收缩运动,只有胃内压超过十二指肠内压并克服了幽门阻力时才发生。胃的排空速率(dv/dt)为胃内压(ps)与十二指肠内压(po)之差和幽门阻力(Rp)的函数。dv/dt=(ps-po)/Rp 胃的排空一般在食物进入胃后5分钟即开始,即有部分排入十二指肠,从胃的排出物来看,一般进入胃的是固体、液体与固体的混合物,而离开胃的基本是流质,由于消化与排空同时进 ...

甲状腺机能亢进的疾病,其主要特征为:多食、消瘦、基础代谢率高(常在 40~ 100%)、易激动、多汗、心悸、尿氮增加、甲状腺肿大,大部分患者有眼球突出的症状,故名。引起甲状腺病态分泌过量的因子,是一种G类免疫球蛋白,它是由淋巴细胞产生的针对甲状腺抗原的自身抗体,它促进甲状腺摄取和浓缩碘、促进合成与释放T4、T3,其作用出现较慢但更持久,称长效甲状腺刺激素(LATS),还有第二种G类免疫球蛋白, ...

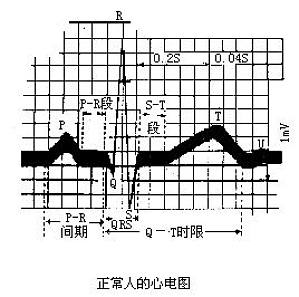

心脏在一个心动周期中产生的生物电变化,用记录仪在体表一定部位引导记录的图形。心电图上每一瞬间的电位数值,都是许多心肌细胞电活动的综合效应在体表的反映。引导电极安放位置和连线方式(称导联方式)不同所记录的心电图在波形上有所不同,但基本波形为P波、QRS波群、T波、有时有U波。 P波 是心房去极化过程所产生的生物电变化。代表心房兴奋。其波幅(电压)不超过0.25毫伏,时程(波宽)0.06~0. ...

胃内分泌物的总称。包括水、电解质、脂类、蛋白质和多肽激素。纯净胃液为无色透明液体,pH0.9~1.5,比重为1.006~1.009,每日分泌量为1.5~2.5升,含固体物约0.3~0.5%,无机物主要为Na 、K 、H 和Cl-。离子浓度随胃液分泌率而异,分泌率增加时,Na 浓度下降,H 迅速上升,最高可达150毫克当量/升,Cl-也稍有升高,而K 基本稳定。H 和Cl-结合成盐酸。有机物有胃 ...

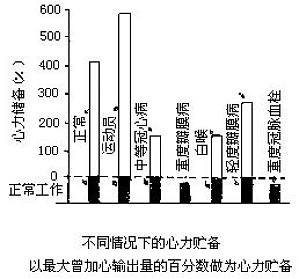

即每分钟输出量的简称,指一侧心室每分钟射出的血量,等于心率与每搏输出量的乘积。左、右心室的心输出量基本相等。每搏输出量指一侧心室每次收缩所射出的血量。安静状态下,成年男性每搏输出量为60~80毫升,心率75次/分钟,故心输出量约4.5~6升;女性的心输出量比同体重男性的约低10%。心输出量随机体代谢率的升降而增减,剧烈运动时可高达25~35升,麻醉状态则降至2.5升。心脏每分钟能射出的最大血量 ...

分泌消化液的腺体。在发生过程中由内胚层和外胚层演变而来的腺上皮所形成。有的为在消化管壁内形成的小的消化腺,如胃腺、肠腺、小的唾液腺等,还有的形成位于消化管外的大的消化腺。如大唾液腺、肝、胰等。这些大的消化腺借大的导管与消化管相连。 ...

又称心脏泵血功能的贮备。指心脏在神经和体液因素调节下,适应机体代谢的需要而增加心输出量的能力。心力贮备可用最大心输出量与安静时的心输出量之差值表示。健康成年人安静时输出量为4.5~5升,剧烈运动时最大心输出量25~35升,即心力贮备为20~30升。心力贮备包括心率贮备和每搏输出量贮备。安静时心率75次/分钟,最快心率一般为170~180次/分钟,故心率贮备约100次/分钟。每搏输出量是心室舒张 ...

指心脏每分钟搏动的次数。正常心率决定于窦房结的节律性,成人静息时约60~100次/分钟,平均约75次/分钟。心率可因年龄、性别及其他因素而变化。初生儿心率约130次/分钟,随年龄增长而逐渐减慢,至青春期乃接近成人的心率。女性心率比男性稍快;运动员心率较慢。成人安静心率超过100次/分钟者,为心动过速;低于60次/分钟者为心动过缓。心率受植物性神经和体液因素调节。安静或睡眠时,心迷走中枢紧张性增 ...

食物在消化管内的分解过程。把食物成分中不能溶解、分子结构复杂的、不能渗透的大分子物质,水解为简单的、可溶的小分子物质,使其能透过消化管上皮,再由循环系统运送至全身,为组织细胞所利用。细胞内消化(intracellular digestion),如结构简单的原生动物借吞噬获得营养,消化在细胞内进行。细胞外消化(extracellular digestion),结构复杂的动物有特化的消化系统,其食物成 ...

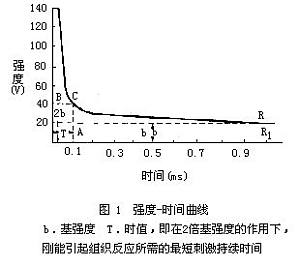

可兴奋组织具有发生兴奋,即产生冲动的能力。 兴奋性的指标 强度-时间曲线可以全面地反映组织的兴奋性。但要在每一场合下,特别当兴奋性发生迅速变化时进行测定,实际上是有困难的。因此,一般选择曲线上的一点作为衡量兴奋性的指标。常用的指标有两种: 阈强度 测定的方法为固定一适当的刺激作用时间,然后由低到高逐渐增加刺激强度,测出刚能引起反应所需的最低强度,即为阈强度。阈强度越低,表明组织越易兴奋,即 ...

体内平均温度。不包括体表温度。真正的体温,应以位于身体深部的血液温度来代表,由于测量上困难,通常选舌下、腋窝、直肠等处用特制的体温计来测量。直肠温度同身体深部温度最接近,且不易受外界温度影响。人的直肠温度一般波动于36.5~37.5℃之间,平均为37℃。口腔温度比直肠低0.3~0.5℃,腋窝温度又比口腔低0.2~0.4℃,正常情况下,体温变动不超过1℃,一昼夜间,体温表现周期波动;清晨2~4时 ...

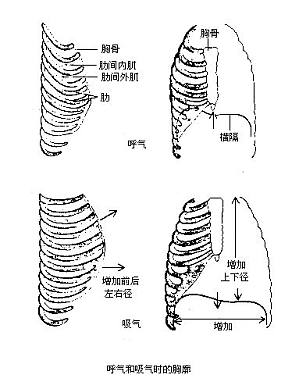

由12块胸椎,12对肋骨和1块胸骨构成。保护胸腔和一部分腹腔内脏器,并参与呼吸运动。肋(rib,costae)包括肋骨和肋软骨,共12对。上7对肋骨借肋软骨连于胸骨,称真肋;下5对肋骨与胸骨不相连。第8~10对借助软骨连于上位的肋软骨。第11、12对肋骨连同肋软骨游离于腹壁肌层中,称浮肋。肋骨弯曲呈弓状,分前、后端及中部的体。前端借肋软骨与胸骨相连,后端略膨大,称肋骨小头,其上有关节面与胸椎相 ...

哺乳动物真兽类的胎儿与母体组织共同组成的、进行物质交换的一个特殊附属器官。胎盘具有成体多种器官的综合功能。人胎盘的结构与功能如下。 胎盘的结构 胎盘是由胎儿丛密绒毛膜及母体子宫基蜕膜共同组成的扁盘状结构。在胚泡植入子宫内膜后,侵入基蜕膜中的绒毛膜囊上的绒毛长而密,称丛密绒毛膜。胎盘的胎儿面光滑,表面盖有羊膜,中央附有脐带和胎儿相连,脐动脉、脐静脉从脐带附着点分支向周围呈放射状分布。胎盘的母体 ...

)亦称死区。包括解剖无效腔、生理无效腔。即不能进行气体交换的呼吸道。解剖无效腔包括从口、鼻至细支气管的整个呼吸道,既无呼吸上皮,又无肺循环血液供应,不能参与肺泡与血液之间的交换。每次吸气时,首先进入肺泡的是上次呼气之末存在呼吸道内的肺泡气,然后才是新吸入的空气;每次呼气时,首先呼出的是上次呼气之末充盈于呼吸道内的吸入气,然后才是肺泡气。因此,每次呼吸中最后吸入的充盈于呼吸道的这部分气体,恰是最 ...

是消化管最长的部分,上连幽门,下与盲肠相接,全长5~7米,盘曲于腹腔中、下部,可分为十二指肠、空肠和回肠。为消化与吸收的重要部位。 小肠分部: 十二指肠(duodenum)小肠起始段,位于腹腔后壁,长约25~30厘米,相当于十二个手指的指幅,因此得名。全长呈“C”形,包绕胰头,可分上部、降部、下部和升部。上部又称球部,为溃疡病好发部位。降部紧贴第2~3腰椎右侧,其后侧壁粘膜有乳头突起,称十二 ...

指一次心搏,一侧心室射出的血量,简称搏出量。左、右心室的搏出量基本相等。搏出量等于心舒末期容积与心缩末期容积之差值。心舒末期容积(即心室充盈量)约130~145毫升,心缩末期容积(即心室射血期末留存于心室的余血量)约60~80毫升,故搏出量约65~70毫升。搏出量与心舒末期容积之比称为射血分数,安静时约50~60%,心肌收缩力越强,搏出量越多,射血分数越大。影响搏出量的主要因素有:心肌收缩力、 ...

胎儿出生前的心血管系统分布及其血液流通途径。胎儿营养物质、氧的摄取以及代谢废物排出等都要经脐带到胎盘进行物质交换,因而其血液循环途径与成体有很大差异,待出生后要发生相应改变。 循环途径 来自胎盘的营养物质丰富和氧含量较高的血液,经脐静脉进入胎儿体内,从肝门入肝,然后再分为两条途径,一部分与肝门静脉血液相混,经肝静脉汇入下腔静脉,另一部分经静脉导管入下腔静脉。来自脐静脉的血液与来自胎儿身体下部 ...

由于暴露于冷环境引起,乃机体产热量不足以补偿散热之故。见于甲状腺机能低落者,脑血管疾病者,也常见于幼儿及衰老者。有时体温降至32℃以下。 ...

包括房室瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣,是由心内膜折叠而成的薄膜。瓣膜表面衬贴一层内皮,中心为致密结缔组织,与纤维环相连。(位于左、右房室口、主动脉口及肺动脉口周围的四个纤维环和两个纤维三角及漏斗腱组成心脏的支架组织,是心肌纤维和心瓣膜附着所在。纤维环和纤维三角由富含硫酸软骨素的致密结缔组织组成。漏斗腱是室中隔膜部的延续。)心瓣膜的功能是阻止血液逆流,使血液在心血管内沿一定方向流动,此外,心瓣膜及时开 ...

又称血流的容积速度。指单位时间内流经血管某一截面的血量。常以每分钟毫升数或升数表示。血流量的大小与血管两端的压力差成正比,与血管对血流的阻力成反比。心血管系统为一密闭的管道系统,流经动脉、毛细血管和静脉各段血管的总截面的血流量相等,均等于心输出量。但在并联血管的各分路,即各器官的血流量是不同的。 器官血流量 指单位时间内流经某一器官的血流量。进出各器官的血管呈并联关系,这些并联血管的总截面的 ...