实验动物分类、介绍

神经组织主要由神经细胞(即神经元)及神经胶质细胞组成。神经胶质细胞在中枢神经系统中数量极多,如按细胞核计数,则神经胶质细胞的数目约为神经细胞的10倍;如按体积计算,神经胶质细胞与神经细胞约各占脑容积的一半。神经细胞被神经胶质细胞紧密地包围起来,两者关系密切。 ...

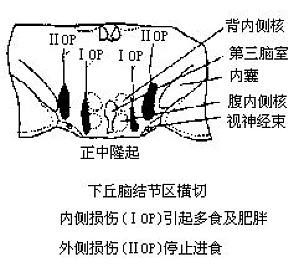

用埋藏电极刺激清醒动物结节区水平的丘脑外侧区,则导致食物摄入量增加而过度进食;而损毁此区域后,则动物长期不能自发进食,即使身旁放有食物,也拒绝食用,最终可以饿死。此区域称为摄食中枢。与此相反,在同一水平刺激下丘脑内侧区,尤其是刺激含腹内侧核的部分,则导致动物引起饱感、拒食;损毁此区域后,动物产生对食物贪婪而难以满足的食欲,食物摄入量可比正常多2~3倍,因而逐渐肥胖,此区域称为饱中枢(satie ...

按机能分(1)运动神经(motor nerve),也称传出神经(efferent nerve),为传出性神经,由运动神经纤维(也叫传出神经纤维)组成。又可分为躯体运动神经与内脏运动神经两种:躯体运动神经为支配骨骼肌的传出神经,大多数由粗的有髓鞘神经纤维组成。内脏运动神经即植物性神经(vegetative nerve),为支配平滑肌、心肌和腺体的传出神经。多为薄髓鞘或无髓鞘的细神经纤维。(2)感 ...

梦是在睡眠中发生的具有周期性特点的一种异常精神状态。梦是一种心理生理现象,做梦的机制还是一个没有解决的问题。一般认为,睡眠时并不是全部大脑皮层都处于不活动的抑制状态,局部的大脑皮层细胞仍在活动,有时受记忆痕迹,以及白天活动时的情绪波动(如忧虑、恐惧和惊奇等)的影响,就产生了梦。 梦的心理学特征 一个典型的梦的叙述常常包含幻觉、妄想、认知异常、情绪强化及记忆缺失等特征。梦是以生动的充分形成的视 ...

又称丘脑下部。位于丘脑下方,大脑半球基底部。下丘脑是植物性神经系统皮质下的高级中枢,控制交感和副交感神经系统的活动。下丘脑与边缘前脑及脑干网状结构有紧密的形态和机能方面的联系,共同调节着内脏的活动。下丘脑与垂体联系密切,因此中枢神经系统可通过下丘脑调节全身大部分内分泌腺的活动,从而实现神经-体液调节。在下丘脑中有调节体温、摄食、饮水等重要中枢。 ...

由前脑发育而来,位于大脑半球与中脑之间,被两侧大脑半球所掩盖,故名间脑。间脑主要分为丘脑、下丘脑。 ...

卵圆形,占间脑的最大部分,由一些灰质核团组成,位于胼胝体之下,纹状体内侧。左右丘脑之间的空腔称为第三脑室。丘脑为大脑皮质下的感觉中枢,具有粗浅的感觉分析机能。除嗅觉外,各种感觉传导束都先在丘脑更换神经元,然后才能投射到大脑皮质相应部位。 ...

当支配一肌肉的运动神经元受到传入冲动的兴奋,而支配其拮抗肌的神经元则受到这种冲动的抑制,此种生理活动现象称为交互抑制。例如,当某一肢体的屈肌收缩时,同肢的伸肌则松弛,这是由于同一刺激所引起的传入冲动一方面使屈肌中枢发生兴奋,另一方面却使伸肌中枢发生抑制。人行走时,左右脚交替行动,相应的中枢就存在着交互抑制的协调关系。 ...

也称脊休克。脊髓被横断后,横断面以下节段暂时地丧失反射活动的能力,骨骼肌和内脏反射活动受到完全抑制或减弱,此种现象被称为脊髓休克。这种脊髓与高位中枢断离的动物称为脊动物。脊髓休克时,横断面以下节段脊髓支配的骨骼肌紧张性降低或消失、外周血管扩张、血压下降、发汗反射消失、膀胱内尿充盈、直肠内粪积聚,表明脊动物躯体及内脏反射减退或消失。脊髓休克为一种暂时现象,以后各种反射可逐渐恢复。恢复的时间快慢与 ...

中枢神经系统的低级部分,上接延髓。仍存在节段性。自脊髓发出的31对脊神经,主要分布于躯干及四肢,是躯干及四肢的初级反射中枢。脊髓与各级脑中枢有着广泛的联系。 脊髓的部位与外形 位于椎管内,呈扁圆柱形,外包被膜。上端平枕骨大孔与延髓相连续,下端齐第一腰椎下缘,在此脊髓突然变细,称为脊髓圆锥。自后者伸出一根细丝,叫终丝,止于尾骨背面。成人脊髓长约45厘米(比锥管短),平均重约30克。脊髓全长粗细 ...

由脊髓两侧发出的神经。借前根及后根与脊髓两侧相连。前根及后根都由一系列神经纤维束组成。前根为运动性神经,后根为感觉性神经。每一对脊神经由前根及后根于椎间孔处汇合而成。在汇合之前,在椎间孔附近,后根形成一膨大的脊神经节。前根由脊髓前角运动神经元的轴突及侧角的交感神经元或副交感神经元的轴突组成,这些纤维随脊神经分布到骨骼肌、心肌、平滑肌和腺体,支配控制肌肉的收缩和腺体的分泌,故前根的功能属运动性。 ...

垂体前叶嗜碱性细胞所分泌的激素。为糖蛋白。分子量约30000。在有卵泡刺激素存在下,与其协同作用,刺激卵巢雌激素分泌,使卵泡成熟与排卵,使破裂卵泡形成黄体并分泌雌激素和孕激素。刺激睾丸间质细胞发育并促进其分泌睾酮。故又称间质细胞促进素。黄体生成素的分泌受下丘脑黄体生成素释放激素的调节。男性去势后黄体生成素分泌增加,但又被睾酮抑制。 ...

生物遗传物质的功能单位。原称遗传因子。100多年来,人们对它的认识不断深化。1866年,孟德尔在《植物杂交试验》中用大写字母代表显性性状及其遗传因子,用小写字母代表隐性性状及其遗传因子。1909年,丹麦学者约翰森提出用“基因”一词来代表遗传因子,并提出基因型(生物的遗传成分)和表现型(由这些遗传成分所表现出来的性状)两个名词。1910年,摩尔根在正常的红眼果蝇中发现了白眼果蝇,由此知道基因可以 ...

基因所贮存遗传信息的表达,包括基因被激活后转录成信使RNA,再翻译成蛋白质的全过程。没有一种生物连续合成其基因组编码的所有蛋白质。在特定时间里,很大一部分DNA并不转录成信使RNA,细胞只生产那些代谢需要的酶和其他蛋白质。生物体有决定哪些基因表达,哪些基因不表达的整套调节机制,这是生物生长和分化的基础。基因工程就是研究基因在异体中表达的技术。 ...

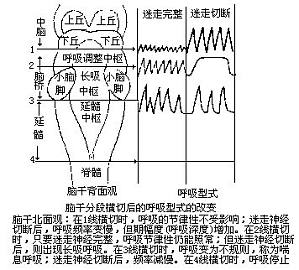

中枢神经系统中产生和调节呼吸运动的神经元群。分布于脊髓、脑干、间脑、大脑皮层等部位。主要分布在脑干。脊髓和脑干在呼吸调节中作用是: 脊髓颈、胸节段灰质前角有呼吸运动神经元。颈3~5节有支配膈肌的神经元。脊髓胸段2~6节有支配肋间肌的运动神经元。如把脊髓在胸段第6节以下横断,对呼吸运动将不发生任何妨碍。如把脊髓在颈段第6节以下横断,肋间肌虽已失去作用,但膈肌还能照常进行有节律收缩活动;只有把脊 ...

两栖类垂体中间叶产生的一种激素。人类垂体中间叶退化只留痕迹。产生MSH的细胞分散在垂体前叶。有α与β两种MSH。α为13肽,β为18肽,人垂体中黑素细胞刺激素的绝大部分为β,αMSH不到3%。正常人垂体中MSH为300~400微克/克湿重,血浆中β-MSH含量约20~110微微克/毫克/毫升ml。半衰期为30分钟。MSH主要作用于黑色素细胞。体内黑色素细胞分布于皮肤及毛发、眼球虹膜色素层及视网膜色 ...

“反馈”是借自工程技术自动控制理论上的术语。由控制部分(中枢)发出的信息可改变受控部分(效应器)的状态,而受控部分反过来又发出信息,将接受控制的状态结果不断地报告给控制中枢,使控制中枢得以参照实际情况不断纠正和调整发出的信息,以达到对受控部分精确的调节。这种由受控部分送回到控制中枢的信息称为反馈信息,这种调节方式称为反馈调节。如果反馈信息可使控制中枢的原始信息减弱,称为负反馈,如果可使控制中枢 ...

机体在中枢神经系统参与下,对内外环境刺激所发生的规律性的反应活动。反射的概念最初是由17世纪法国科学家和思想家笛卡儿(R.Descartes)于1649年提出来的,用以说明机体接受刺激与反应之间的因果关系。19世纪末英国生理学家谢灵顿对脊髓反射机理进行了深入细致的研究,于1906年发表了《神经系统的整合运动》,阐明了许多反射活动的基本规律。1863年俄国生理学家谢切诺夫出版了名著《脑的反射》 ...

按反射形成的特点把所有的反射分为非条件反射与条件反射。非条件反射为动物生来就有的,为动物在种族进化过程中建立和巩固起来,而又遗传给后代。条件反射不是先天就有的,是动物在个体生活过程中所获得的,需要在一定的条件下才能建立和存在。所有的条件反射都是在非条件反射的基础上建立起来的。 按感受器作用的特点 将反射分为外感受性反射与内感受性反射。前者为由外感受器所引起的反射,后者即内脏感受性反射以及本体 ...

反射活动的结构基础。反射弧是中枢神经系统的机能单位,是机体从接受刺激到发生反应,兴奋活动在神经系统内运行的整个途径。一个完整的反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五个基本部分组成(图): 感受器(receptor) 是把内外环境作用于机体的刺激能量转化为生物的神经冲动的换能装置。高等动物的感受器,依据它是对外在环境的变化发生反应,还是对内在环境的变化发生反应,而又可分为外部 ...