化学生物学实验技术

碳是构成生物体的基本元素之一,也是构成地壳岩石和煤、石油、天然气的主要元素。碳的循环主要是通过CO2来进行的。它可分为三种形式:第一种形式是植物经光合作用将大气中的CO2和H2O化合生成碳水化合物(糖类),在植物呼吸中又以CO2返回大气中被植物再度利用;第二种形式是植物被动物采食后,糖类被动物吸收,在体内氧化生成CO2,并通过动物呼吸释放回大气中又可被植物利用;第三种形式是煤、石油和天然气等燃烧时 ...

由于氧在自然界中含量丰富,分布广泛,而且性质活泼,环境中处处有氧(游离态或化合态),所以氧在自然界中的循环最复杂。上述的几种循环中都包含了一部分氧循环。实际上各种物质的循环都是相互关联的,分别叙述仅仅是为了突出主导线索以利讨论。应当指出,参与循环的物质仅是该物质总储量的很少部分,大部分则存留于其各自的“储库”之中。海洋是水的总储库,岩石是碳和氧的总储库,大气是氮的总储库。因为参与循环的物质的量极少 ...

冰川是一条长年存在以冰块组成的巨大河流。在终年冰封的高山或两极地区,多年的积雪因重力缘故被挤压成冰块,再因重力的缘故沿著坡度向下滑形成冰川。两极地区的冰川又名大陆冰川,覆盖范围较广,乃是冰河时期遗留下来的。冰川是地球上最大的淡水资源,也是地球上继海洋以后最大的天然水库。除了澳洲以外,世界上七大洲都有冰川。由于冰川形成于长年封冻地区,所以对冰川的研究,可以帮我们找到远古时代的地质信息。由于温室效应在 ...

中性学说(或者更确切地说是中性突变-随机漂变假说)是分子生物学与群体遗传学交融的产物。它不象传统的综合理论(或新达尔文派的观点),它明确主张:进化中大多数突变型的置换,不是由于正达尔文选择,而是由选择上呈中性或近中性的突变型的随机固定所致。它还断言,分子水平上大多数种内遗传多态性,象以蛋白质多态性形式展现出来的那样,是选择上呈中性或近中性的,并靠着突变输入和等位基因的随机清除或固定这两者之间的平衡 ...

豆科植物中寄生有根瘤菌,它含有固氮酶,能使空气里的氮气转化为氮的化合物。固氮酶的作用可以简述如下: 除豆科植物的根瘤菌外,还有牧草和其他禾科作物根部的固氮螺旋杆菌、一些原核低等植物——固氮蓝藻、自生固氮菌体内都含有固氮酶,这些酶有固氮作用。这一类属自然固氮的生物固氮。闪电能使空气里的氮气转化为一氧化氮,一次闪电能生成80~1500kg的一氧化氮。这也是一种自然固氮。自然固氮远远满足不了农业生产的 ...

60年代早期“分子进化钟”的发现与60年代末期“中性理论”的提出是本世纪进化学的重大事件,是古老的进化学与新生的分子生物学两者“杂交”的产物。它们的相继问世极大地推动了进化尤其是分子进化研究,填补了人们对分子进化即微观进化认识上的空白,并在生物医学等领域产生了广泛影响。随着不同生物来源的大量蛋白质序列的确定,Zucherkandl等发现:某一蛋白在不同物种间的取代数与所研究物种间的分歧时间接近正线 ...

按离地平面的垂直距离计算,常把大气层分成对流层、平流层和电离层三层。对流层 高度在12km以下的这一区间称为对流层。大气在这一层内主要进行垂直对流运动,但也有水平运动。风、云、雨、雪等主要天气现象,都发生在这一层内。平流层 高度在15~50km的这一区间称为平流层。大气在这层内主要作水平运动。在这一层内没有云、雨现象,大气也干燥、洁净。高度在15~35km处,有一个臭氧层,大气中的大部分 ...

富营养化主要是指向水体中投入或排入生物所需的氮、磷等营养物质。如农田灌溉水和含有化肥的农用水;工业废水和生活污水等。水体富营养化后,在水面上往往出现由藻类形成的一片片“水华”,在近海地区叫“赤潮”。在发生赤潮的水域里,一些浮游生物暴发性繁殖,使水变成红色,因此叫“赤潮”。这些藻类有恶臭、有毒,鱼不能食用。藻类遮蔽阳光,使水底生植物因光合作用受到阻碍而死去,腐败后放出氮、磷等植物的营养物质,再供藻类 ...

由于固定化技术的发展,使酶可以和一般催化剂一样反复使用。同时,固定化细胞可以代替某些发酵过程。这样,酶反应器技术应运而生。酶反应器是根据酶的催化特性而设计的反应设备。其设计的目标就是生产效率高、成本低、耗能少、污染少,以获得最好的经济效益和社会效益。酶反应器的种类有常用于饮料和食品加工工业的搅拌罐型反应器,使用最广泛的固定化酶反应器的固定床型反应器,适合于生化反应的膜式反应器等。每种类型的反应器各 ...

最常见的六碳酮糖,存在于果汁、花蜜、蜂蜜及动物精液中。天然的果糖均为D构型。游离的D-果糖以吡喃型为主,寡糖和果聚糖中处于结合状态的果糖,则以呋喃型和其他糖联接,如:蔗糖及菊科植物根中的菊粉,均含有结合的呋喃型果糖。在一定的条件下,可自水溶液得到果糖的晶体,果糖晶体熔点为102~104℃,比旋-132.2°,变旋达平衡时为-92.2°。果糖可以被还原为糖醇,也可以被氧化为糖酸。果糖还具有一些醛 ...

异戊二烯五碳单位(饱和的或部分饱和的五碳支链化合物)的聚合物。因其不含脂肪酸成分,故属非皂化性脂质,亦称类异戊二烯或异戊烯脂质。此外还有由异戊二烯聚合链通过碳-碳键与其他成分结合组成的条合异戊烯脂质。 主要根据异戊二烯的数目分类。两个异戊二烯构成单萜(C10),三个异戊二烯构成倍半萜(C15);四个异戊二烯构成二萜(C20),还有三萜(C30),四萜(C40)和含有700~5000个异戊二烯 ...

腹苷三磷酸的简称。由腺嘌吟、核糖和3个磷酸基团连接而成,水解时释放出能量较多,是生物体内最直接的能量来源。 ...

存在于各种天然蛋白质中的一种特定的螺旋状肽链立体结构(见图)。由于羊毛和皮革等工业的需要,英美科学家自20世纪30年代始就利用X射线衍射技术研究毛、发、蹄、皮等不溶性蛋白质,发现它们都有有规则的立体结构。50年代初,L.C.波林首先提出一种名为α-螺旋的结构模型,很好地解释了毛发等的X射线衍射图谱,自此α-螺旋被普遍认为是蛋白质分子的一种基本结构。 α-螺旋结构的主要特征为:①肽链以螺旋状盘 ...

由非血红素铁原子与硫原子构成。不同簇的铁硫中心和蛋白质结合成的各种铁硫蛋白,通过Fe3 Fe2 的循环参与电子的传递。微生物和动植物组织中都存在铁硫蛋白,在线粒体内膜上常和黄素酶或细胞色素结合成复合物。在从NADH(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸还原型)到氧的呼吸链中有多个不同的铁硫中心,有的在NADH泛醌还原酶中参与电子从NADH传递到泛醌的反应;有的与细胞色素b及c1有关。铁硫中心也与琥珀酸脱氢酶相 ...

蚕丝,蛛丝的纤维状蛋白质,主要结构是β折叠。这种蛋白质的氨基酸序列赋予它特殊的机械性质,蚕丝的丝心蛋白的主要氨基酸序列有以下的重复: [Gly—Ala—Gly—Ala—Gly—Ser—Gly—AlaA1a—Gly—(Ser—Gly—A1a—Gly—A1a—Gly)8]即Gly(甘氨酸)最多,在Gly之间则相间排列着Ala(丙氨酸)或Ser(丝氨酸)残基。这3种氨基酸的侧链都较小,这样一侧为G ...

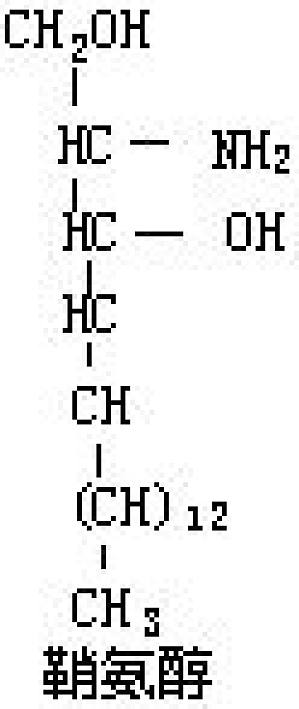

1分子长链脂肪酸,1分子鞘氨醇或其衍生物,以及1分子极性头醇组成的脂质,是仅次于磷脂的第二大类膜脂。鞘氨醇是一种长链氨基醇,有一个极性头和2个非极性尾;极性头基连接在鞘氨醇的羟基上,脂肪酸组分则与其氨基结合形成酰胺键。鞘脂分成鞘磷脂、脑苷脂和神经节苷脂3类。 鞘磷脂(sphingomyelin)是最普通的鞘脂,其极性头是磷酰胆碱或磷酰乙醇胺。虽然在化学上鞘磷脂与磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺不同, ...

又称白蛋白。是一类不被50%饱和度的硫酸铵溶液沉淀的球状蛋白质。存在于动物组织、体液和某些植物的种子中。其分子量较低,溶于水,易结晶。在中性溶液中加热即沉淀或凝固。其重要代表是血清蛋白、乳清蛋白、卵清蛋白、麦清蛋白、豆清蛋白及有毒的蓖麻蛋白。人血清(或血浆)清蛋白占血清蛋白质的55~63%,是血清中少数不含糖的蛋白质之一;分子量67500道尔顿,有584个氨基酸残基和高净电荷(等电点4.9); ...

一种化学诱变剂,分子式为NH2OH,能使胞嘧啶(C)先变成羟氨基胞嘧啶,再经互变异构反应变成能与腺嘌呤配对的羟氨基胞嘧啶,导致GC对变成了AT对,从而诱发了基因突变。 ...

构成生物体高分子化合物的总称,包括蛋白质、核酸、多糖及脂质体系四大类。它们均具有较高的分子量,并形成较复杂的结构。蛋白质的分子量从5000~100万道尔顿以上;不同种类的核酸分子量也不相同,有的可高达数十亿;多糖如淀粉的分子量也达数百万。单个脂类分子虽较小(分子量750~1500道尔顿),但上千个脂质分子经常结合在一起,形成非常大的结构,就象高分子那样发挥作用,因此,脂类结构也可纳入生物大分子 ...

分解代谢过程中能转变成乙酰乙酰辅酶A的氨基酸,共有亮氨酸、赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸和酪氨酸5种。这些氨基酸能在肝中产生酮体,因为乙酰乙酰辅酶A能转变成乙酰乙酸和β-羟基丁酸。它们生成酮体的能力在未经治疗的糖尿病中特别明显。这种病人肝产生的大量酮体不仅来自脂肪酸,也来自生酮氨基酸。 ...