实验动物基本参数

混合气体中各种气体的压力。可从总的大气压力及其在大气中的容积百分比计算而得。在计算各种气体分压时,还必须考虑到气体中所含水蒸气压。在标准大气压(760mmHg(毫米汞柱),1mmHg=0.133千帕)下,37℃饱和水蒸气的压力为47mmHg。在计算呼吸气压时,应从760mmHg中减去47mmHg。如干燥肺泡气总压力在标准情况下应为760-47=713mmHg。肺泡气中,氧容积约占14.3% 。 ...

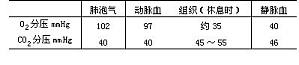

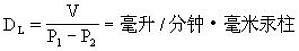

肺泡和血液之间,血液和组织之间氧和二氧化碳的交换。为气体分子顺其分压差趋向平衡的方向。需透过有关交换膜,即:肺泡内表面层的液膜,其中含肺泡表面活性物质;肺泡上皮细胞膜;肺毛细血管内皮的基膜和肺毛细血管上皮等结构的弥散过程。例如肺泡气的氧分压较混合静脉血高,氧必然从肺泡向毛细血管弥散,而混合静脉血的二氧化碳分压高,则二氧化碳必然由肺毛细血管向肺泡弥散。氧、二氧化碳易溶于脂肪,这些气体弥散透过肺泡 ...

体内最大的淋巴器官。位于血循环通路上,有大量血窦,又是血循环系统的一部分。脾位于左季肋区深部,胃底与膈之间,其长轴与10肋一致。呈卵圆形,暗红色,质软而脆,打击易破。成人脾重100~200克。膈面隆凸,脏面凹陷,中央称脾门,是神经、血管出入之处。脾是腹膜内位器官。脾的被膜较厚,被膜伸入脾实质形成脾小梁,互相连接构成脾的支架。被膜和小梁里含有平滑肌纤维。脾的实质称脾髓,由淋巴组织和脾窦构成,可分 ...

近端胃的一种运动形式。在胃空虚或处于静息状态时,胃内压(胃底、胃体二部分)很低,与腹内压相等,约5~10毫米汞柱(1毫米汞柱=0.133千帕);进食时,胃内容积虽增加快,但胃内压上升不多。当吞咽食物或胃被扩张时,通过迷走神经抑制,使胃持续性收缩减弱,胃腔扩大,即容受性舒张。这种舒张由于每次吞咽时持续发生,因此,在进食时,胃内压并不随食物的增多而升高。因为正常人胃紧张度有很大变化,当胃内充满食物 ...

当肢体皮肤受到伤害性刺激时(如针刺、热烫等),该肢体的屈肌强烈收缩,伸肌舒张,使该肢体出现屈曲反应,以使该肢体脱离伤害性刺激,此种反应称为屈肌反射。例如缩手反射(hand with drosal reflex)即为一种屈肌反射,属于痛反射,也称缩回反射,而伸肌反射(extensor reflex)出现时,与伸肌相拮抗的屈肌便发生舒张,使肌体伸直。这种相对的固定关系为脊髓反射的特征,也是兴奋和抑 ...

红细胞破裂,血红蛋白逸出称红细胞溶解,简称溶血。可由多种理化因素和毒素引起。在体外,如低渗溶液、机械性强力振荡、突然低温冷冻(-20℃~—25℃)或突然化冻、过酸或过碱,以及酒精、乙醚、皂碱、胆碱盐等均可引起溶血。人血浆的等渗溶液为0.9%NaCl溶液,红细胞在低于0.45%NaCl溶液中,因水渗入,红细胞膨胀而破裂,血红蛋白逸出。在体内,溶血可为溶血性细菌或某些蛇毒侵入、抗原-抗体反应(如输 ...

一种较常见的眼疾。由眼内压过高,超过35毫米汞柱(1毫米汞柱=0.133千帕),挤压眼内血管,使局部血液循环受阻,妨碍了眼房水外流和眼球营养,因而损害视觉。急性症状常有瞳孔放大,角膜水肿,剧烈头痛,呕吐,视觉急剧减退,甚至失明。 ...

机体局部炎症组织坏死的溶解产物。在炎症过程中,由于局部血液循环严重障碍及病原菌的内、外毒素作用等,可发生局部组织营养不良及变性,最后导致坏死。坏死组织在细菌毒素及死亡的白细胞释放出的蛋白酶作用下,水解化为脓液。因此脓液中主要由组织分解产物、炎症渗出物、白细胞及死亡的细菌等组成。不同致病菌感染引起的化脓,其脓液性状亦有区别。如金黄色葡萄球菌感染时的脓液稠厚、黄色、不臭;大肠杆菌引起者则有粪臭等。 ...

某些化学物质进入人体后,作用于相应部位并积累到一定量而产生对人体损害性疾病。中毒根据毒物种类分为:工业性毒物、药物、农药、有毒植物。根据接触毒物的时间和量又分为急性、慢性中毒两类。急性中毒发病急骤,症状严重,变化迅速,如紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克、尿闭。慢性中毒发病较缓,病程较长,可产生神经衰弱、周围神经病、中毒性肝内损伤、白细胞减少等。临床表现:(1)可出现皮肤粘膜灼伤,见于有腐蚀性毒 ...

落水者因口腔和鼻腔中为水充满或喉痉挛而发生窒息,常因患者不断挣扎会加重窒息,并发生缺氧和昏迷。如水继续被吸入肺中,患者可因缺氧而死亡。对溺水者应用下列方法进行急救:(1)应迅速救其出水,并使之俯卧,将腰部垫高,头部低下,尽量排出呼吸道内的水。(2)清理溺水者口、鼻中的异物,进行口对口人工呼吸;如心跳已停止,应立即进行胸外心脏按摩,并尽快送往医院抢救。 ...

一种由病毒引起的急性呼吸道传染病。以轻微的全身症状、低热、枕后淋巴结肿大及红色斑丘疹为特征。病人是唯一的传染源。出疹前5天到出疹后2天有传染性。患者口、鼻、咽分泌物及血中均有病毒。空气飞沫为传染途径。本病潜伏期14~21天。前驱期约1天,患者有低热、咽炎、结膜炎等症状,耳后、后颈部、枕后淋巴结肿大,并有轻度压痛。发热1~2天后出疹,最先见于面部,24小时内遍及全身,为稀疏、红色斑丘疹,持续2~ ...

当人从亮处走到暗处时,开始几乎看不见物体,但过些时候就看到了,这种现象称为暗适应。反之,当人经暗适应后突然来到光亮处,起初可有眩耀之感,几分钟后恢复正常视觉这种现象称为明适应。 当受试者在受亮光照射后,再用一系列测试光测知其阈值即可作出如图所示的暗适应曲线,这都是在远离黄斑处测得的。图中曲线A为正常人的,前面(0~5分钟)为视锥视觉的适应,出现快。约5分钟即基本完成。后面(5~60分钟)为视 ...

血液中无色的血细胞,静止时呈球形、有细胞核和细胞器。是机体防御和保护机能的重要组成部分。依其胞质内有无特有的颗粒,分为有颗粒白细胞(简称粒细胞)和无颗粒白细胞(简称无粒细胞)两大类。不同的粒细胞各有其特有的颗粒,即颗粒的形态、大小、染色性、超微结构及功能等不同。粒细胞依其特有颗粒的染色性不同可分为:中性粒细胞、嗜酸粒细胞、嗜碱粒细胞;无粒细胞分为单核细胞和淋巴细胞。各种白细胞的百分率保持恒定, ...

在瑞氏(Wright)染色血涂片中,胞质呈无色或极浅的淡红色,有许多弥散分布的细小的(0.2~0.4微米)浅红或浅紫色的特有颗粒。细胞核呈杆状或2~5分叶状,叶与叶间有细丝相连。其颗粒表面有一层膜包裹,可分1~4型,颗粒中含髓过氧化物酶(myeloperoxidase)、酸性磷酸酶、吞噬素(phagocytin)、溶菌酶、β葡糖苷酸酶、碱性磷酸酶等。中性粒细胞具趋化作用、吞噬作用和杀菌作用。 ...

在瑞氏染色血涂片中,胞质呈浅红色,由于其中充满颗粒,常不易见到细胞质。颗粒呈鲜红色,直径0.5~1.5微米。核为杆形或分叶形。电镜下,胞质内有较发达的高尔基复合体,少量线粒体,多量糖原颗粒。颗粒分两型,内含组胺酶、芳基硫酸脂酶、磷脂酶、酸性磷酸酶、氰化物和不敏感的过氧化物酶等。嗜酸粒细胞具趋化作用,吞噬作用和杀菌作用。 ...

在瑞氏染色血涂片中,胞质呈极浅棕红色,核为肾形或分叶形(1~4叶),被颗粒所遮盖,核的轮廓常不清,颗粒为嗜碱性且具异染色,呈紫色,直径0.1~2.0微米。在电镜下胞质内有较发达的高尔基体和少数线粒体和核蛋白,糖原颗粒等。嗜碱粒细胞的作用不详,当受一定刺激时,嗜碱性颗粒向细胞外释放其所含的组织胺、过敏嗜酸粒细胞趋化因子和过敏慢反应物(后者不是预先贮存于颗粒中,是在释放时形成的)等活性因子,引起 ...

为一种无颗粒白细胞,直径10~20微米,核大多呈圆形或不规则形,常偏于一侧。在瑞氏染色血涂片中,胞质为极弱嗜碱性,呈浅灰蓝色,胞质内有0.1~0.2微米的嗜天青颗粒,呈紫红色。在电镜下,细胞表面有少量短的微绒毛,有糖原颗粒、游离的核蛋白体、有高尔基体、线粒体、粗面内质网等发育较好的细胞器,说明它是能进行蛋白质合成和细胞分裂等活动的细胞。颗粒表面有层膜包裹,内含酸性磷酸酶,过氧化物酶,酯酶,溶菌 ...

人类的一种常染色体隐性遗传病。人奶和牛奶均含有乳糖。乳糖进入体内被分解为葡萄糖和半乳糖。正常婴儿由于有必需的酶,半乳糖能被分解利用。患半乳糖血症的婴儿,就这种酶来说其基因型是隐性纯型合子(gg),由于缺乏这种必需的酶,不能利用半乳糖,于是血液中半乳糖的含量升高,出现呕吐、腹泻、肝肿大、白内障、发育迟缓、智力低下等症状。如不及早防治,在婴儿期就会死亡。若早期诊断出来,喂以不含乳糖和半乳糖的食物, ...

指位于肌肉、肌腱和关节内的感受器,感受身体在空间运动和位置的变更,向中枢提供信息。有的将前庭器官的感受装置也列为本体感受器。 ...

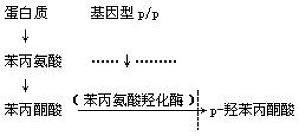

人类的一种常染色体隐性遗传病。患者某一常染色体上的基因P突变成基因p,隐性纯型合子(p/p)的人,由于肝脏不能产生苯丙氨酸羟化酶,以致食物蛋白质中的苯丙氨酸不能变成p-羟苯丙酮酸,而只能变成苯丙酮酸。苯丙酮酸在血液中过量积累,会损害中枢神经系统,引起智力衰退,同时还抑制了黑色素的产生,因此患者的肤色和发色都很浅。如能及早发现,控制患者食物中苯丙氨酸的含量,可以避免中枢神经系统受损害。 ...