数据库

左右性 多数动物的形态、体制,具有对称面,而左右对称。但严格来说,在形态、器官等的排列上有许多是不对称的。在考察这种非对称性的根据时,而左右性位置的概念就是一个问题。非对称性,如招潮蟹大螯钳那样,左右发育不均;雌鸡的右卵巢和高等脊椎动物动脉弓等对称器官的原基均表现为左右非相称性的退化排列,高等脊椎动物的内脏位置,肠道的卷曲方式等也都表现为偏向一方的倾向,这从发生中的某一时期就显现出来了。从蝾螈 ...

哺乳类分娩时,在胎儿出生稍后而脐带和胎盘被排出之意。人通常在胎儿出生后10—30分钟排出胞衣。 ...

佐剂 adjuvant 通过给免疫系统施行非特异性刺激,而能加强对抗原的特异性免疫反应的物质总称,亦称助剂。例如:尽管是免疫原性弱的抗原,若使吸附于膨润土(bentonite)微粒及明矾沉淀微粒,就变得易为巨噬细胞所吞噬而加强其免疫原性。将抗原液与水油乳剂佐剂(freund adjuvant)搅拌混合,而呈乳浊状态;则巨噬细胞及淋巴系细胞的增殖和反应随着抗原在注射部位储留时间的延续而加强。革兰氏阴 ...

原生动物特别是纤毛虫类取食的细胞器。从围口部到细胞口的体表为陷凹部,从那里向体内伸入的管状部即胞咽。其壁还有从外质而来的纤毛、波动膜、膜板等,向胞咽拨起强的水流,将食物塞入底部内质中形成食物胞。纤毛虫类的prorodon的胞咽被毛杆(trichite)包围着,鞭毛虫类的chilomastix,则由周口纤维(peristomial fiber)包围着。 ...

坐肢节 ischiopodite 节肢动物节肢的第3肢节,昆虫足则称为第2转节(second trochanter)。 ...

形成于地钱科(Marchantiaceae)(苔类)的叶状体背面、产生胞芽且其边缘有锯齿的杯状器官,是气室的变形物。地钱(Marchantia polymorpha)是在生长环境不良时形成胞芽杯,以行无性繁殖。 ...

座海星类 Edrioasteroidea 是与棘皮动物的海星纲有近缘关系的化石类(Billing′s的命名),产于寒武纪至石炭纪。可能是属于退化的有柄类。体壁具有可挠性,含有排列不规则的钙质小板,有的呈瓦状重叠,在上面的中央部,有围绕小板的围口部,从此有5条步带沟呈放射状伸出。步带沟呈直线状镰状,具有2列互生的步带板和被板(covering plate)。在步带板间的间隙内,或在步带板上,有通连管 ...

原指芽,把芽称为gemma(胞芽),但在植物学上则专指植物体的一部分,即芽或其类似体,从亲体分离后,变成为新个体者。因此,在广义上也包含珠芽,但近年来主要是指孢子植物中脱离原来的生活史而由无性产生的细胞或者是小器官,从亲体分离后即能形成另一新个体者。苔纲植物的地钱(Marc-hantia polymorpha)体上的胞芽杯中的秤铊状胞芽就是有名的例子。在菌类,尤其是在藻菌类,与厚垣孢子作同义使 ...

座落 autumn decline,akiochi 夏季发育完全正常的水稻,在发育的后半期,生长急剧地衰落,虽有稻株,但比较起来得不到籽实收成,此现象称为座秋。这在缺乏活性铁的老朽化水田中容易发生。在正常的水田中,所施肥料的硫酸根,在深灌条件下被还原成硫化氢,它与大量存在的铁结合而形成无害的硫化铁沉淀,但在老朽化的水田中,由于硫化氢是以游离态存在,并浸入到水稻根中,阻碍了养分和水分的吸收,因而在发 ...

窦佛里斯(H.De Vries)提出的假说。达尔文在其泛生论(pangenesis)中曾假设有一种微芽或泛生粒(gemmules)从各体细胞进入生殖细胞并在生殖细胞内。 De Vries抛弃了泛生粒的本意,而将泛生论假想的粒子(德文Pangen)称之为胚质。认为胚质主要在核内增殖,并进入细胞质。在胞质内也会进行一定的增殖,而成为形成性状的基础。进入细胞质的胚质再不能返回核内。胚质于细胞分裂时传 ...

亦称胞果。是绿藻类的松藻科(Codiaceae)构成其体表的囊状部分。水松体内无组织结构,而是由近于无色的藻丝纵横交织着,其伸出体表的藻丝顶端呈棒状或柱状膨大形成胞囊,排列而构成体表。胞囊顶端聚集着大量的色素体,基部并与2条至数条细胞丝相连,以延向远端的胞囊。存在于胞囊基部厚的环状体部称为胞囊栓(stopper)。 ...

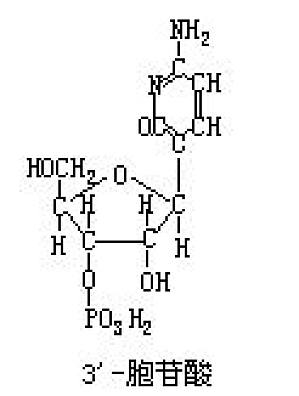

缩写CMP。为嘧啶核苷酸之一,RNA的构成成分。天然存在的有5′-胞苷酸(胞苷-5′-磷酸)。RNA碱解可生成2′-胞苷酸(胞苷-2′-磷酸)和3′-胞苷酸(胞苷-3′-磷酸)。 ...

构成核酸的嘧啶核苷之一。由胞嘧啶(碱基部分)和核糖(糖部分)组成。是通过核糖核酸水分解而成,用亚硝酸作用时,可形成尿(嘧啶核)苷。

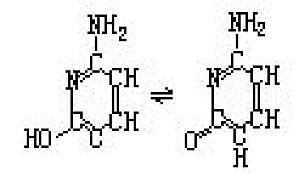

2-羟基-6-氨基嘧啶。为构成核酸的嘧啶碱基之一。系由核酸水解而成。显示特有的紫外线吸收(最大约为274纳米),可由亚硝酸的作用脱氨基变成尿嘧啶,结构如图所示,是一个互变异构体。 ...

亦称血纤维蛋白溶酶(fibrinolysin)。是存在于脊椎动物血浆中的一种蛋白酶。EC3.4.21.7.除能分解血纤维蛋白凝块使之成为可溶性外,还能使血纤维蛋白原、第Ⅴ因子、第Ⅷ因子、第Ⅶ因子,酪蛋白和明胶等蛋白质分解,并在对甲苯磺胺酰-L-精氨酸甲酯(TAMe)和赖氨酸乙酯 (LEe)其他合成底物中,水解和赖氨酸有关的多肽和酯(纤维素溶解现象)。纤维蛋白溶解活性最适的pH为7.4—7.8。 ...

在细胞组织间随着生长而产生的空隙。植物在幼嫩的时期,由于细胞互相连接,紧密地排列在一起,所以看不到胞间隙。胞间隙通常存在于已成熟的薄壁组织中,有时它们逐渐变大,同时互相连合起来,形成大的空腔或海绵状结构。虽然胞间隙按其真正的含意并不能称为组织,但它在形态、大小、内容等方面都极为多样,而且起着象细胞本身那样的作用,所以为了方便而把它作为一种组织来看待。含空气的间隙称为通气组织,含树脂、油滴等的间 ...

又称细胞间桥(cell bridge)。是指高等植物细胞间相互联系的原生质丝。根据电子显微镜的观察,它是被单位膜包围着的直径均一的(约40纳米)管状原生质,其中央有电子密度很高的物质。其外侧的膜连接在两侧细胞的细胞膜上,内部的小管也常常连接在两侧细胞的液泡系上,大小分子和病毒的核酸可通过这个结构在细胞间移动。由于胞间连丝的存在,植物体可以看作是由深深凹陷的细胞壁所支撑的巨大的多核体。在生殖细胞 ...

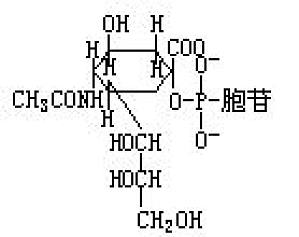

简写为CMP-N-乙酰神经氨酸。N-乙酰神经氨酸是一种多糖,特别是其作为分泌在动物细胞表面或细胞外的糖蛋白质和糖脂质末端的糖成分而广泛地分布着。其末端残基是通过总称为唾液酸转移酶(sialyltransfer-ase)的酶从这种CMP-N-乙酰神经氨酸转移而来。一般具有这种机能的糖核苷酸,是糖结合到核苷二磷酸上,但仅CMP-N-乙酰神经氨酸是例外。CMP-N-乙酰神经氨酸是通过专性的焦磷酸化酶 ...

缩写为CTP,经UTP氨化由酶催化合成,是一种在胞苷的核糖-5′-OH基上结合三分子磷酸的核苷酸。有二个高能磷酸键。是RNA生物合成的直接前体之一。参与某种多糖的合成。通过 UTP的氨基化为酶所合成。在生物合成卵磷脂、磷脂酰乙醇胺等的磷脂质时,CTP与磷酸胆碱、磷酸乙醇胺作用,酶促生成胞苷二磷酸胆碱和胞苷二磷酸乙醇胺。 ...

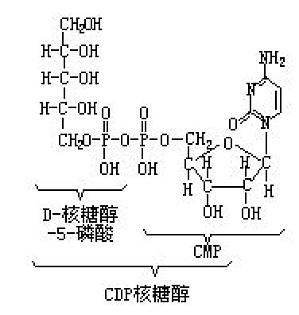

通常简写成CDP核糖醇。具有D-核糖醇-5-磷酸和 CMP以焦磷酸键连接成的结构,作为磷壁酸的多聚核糖醇磷酸键的生物合成前体,在革兰氏阳性细菌中可检测到。在由CDP核糖醇焦磷酸化酶(EC2.7.7.40)作用下通过这样的反应过程,即CTP+D核糖醇- 5-磷酸CDP核糖醇 PPi进行生物合成。以CDP焦磷酸合成多聚核糖醇磷酸的酶活性,存在于细菌的颗粒部分,但其详细的反应结构尚欠明。 ...