数据库

在鱼类以外的脊椎动物中,指引导身体各部静脉血到心脏去的大静脉。可区分为前大静脉和后大静脉。前大静脉(precava,vena cava anterior)是由胚胎的顾维尔氏管变化而来。两栖类、爬行类、鸟类各有1对,把来自颈静脉和锁骨下静脉的血液送到静脉窦。哺乳类中单孔类、有袋类、齿类、食虫类前大静脉也是1对,但一般只有右大静脉残存,左侧的顾维尔氏管残留形成心壁的冠状静脉。后大静脉(postca ...

亦称大量养分(macronutrien)。是指水培时的培养液中必须供应的数量较大的元素而言。其中钙、镁、钾、氮、硫和磷等的盐类,每升中的含量分别以0.2—1.0克左右为适宜。相反,很久以来就已经知道铁是不可缺少的元素,其浓度保持在数十万分之一即足。另外,由于药品的精制与水培技术的进步,又相继确定了一些不可缺少的元素,如锌、锰、铜、硼、钼等,其适宜的浓度为数百万分之一左右。铁以下各种元素称为微量 ...

为1915年德国气象学者A.Wegener所发表的学说。即地球在古生代末以前只有一个原始大陆(pan-gaea),到中生代大陆发生分裂,形成大陆块,在地球表面上漂浮,致最后达到现在的位置。基于向对大陆轮廓的一致,南半球的冰川作用的痕迹,间冰期沉积物中的苏铁蕨类及爬虫类化石的分布而提出的这一学说,曾一时不振,但受南半球的地质学者的支持而坚持下来。1928年A.Holms提出地幔对流为移动的动力的 ...

在后生动物发生的卵裂期的胚胎,其卵裂球的大小有显著的差异时,则称大形的卵裂球为大卵裂球,这完全是几何学上的名称。在多数情况下,大卵裂球含有的卵黄在植物极侧,形成内胚层。

是在第一次减数分裂的中期到后期染色体的染色丝中所见到的螺旋结构。大螺旋进一步盘卷(coil)化而成为小螺旋。 ...

为已经分化为永久组织的组织一部分再次恢复细胞分裂机能而重新成为分生组织的总称。严格地说,次生组织的形成,与初生分生组织并没有直接联系。来自皮层细胞的木栓形成层,在异常增粗生长的茎部中柱鞘和在皮层产生的形成层(称为副形成层acces-sory cambium),以及进行次生生长的双子叶植物皮层内出现的形成层等均属其例。 ...

自然稀疏 natural thinning 在个体密度非常高的植物群落中,由于对光、水和营养等条件的个体间的竞争,随着生长的进行,个体间的差异越来越大,处于劣势的个体逐渐枯死,随着群落的生长而个体的密度逐渐降低,此现象称为自然稀疏或自我稀疏(self thinning),它是群落所具有的自我调节机能之一。在固着性动物方面也可见到同样的现象,但此法则还是根据同种以及同龄植物的种群而提出的。这样的 ...

亦称二级菌丝、双核菌丝、复相菌丝。它是担子菌中由相应的异性的初生菌丝进行体细胞接合而形成的菌丝。其具有分枝状者称为次生菌丝体。菌丝细胞为单倍(n)单核的初级菌丝经体细胞接合后,很容易发生核结合。这样来自双亲的核各自独立成对地在一个细胞内,随着菌丝的伸长,同时进行双核分裂(conjuga-te division),维持双核体(n n)状态。这种核状态,称为复相核。双核分裂时多半呈锔形的形式进行。 ...

自然条件反射 natural conditioned reflex 指自然环境中所形成的条件反射。对人来说也包含由社会环境所形成的条件反射。是实验条件反射(或人为条件反射)的反义词。一般自然条件反射的条件刺激是复杂的,同时反射的形成通常是以个体适应环境的形式表现出来。 ...

自然梯级 ladder of nature 自然界的物体(特别是生物)是按系列排列的思想最早来源于亚里士多德(Aristoteles),而近代则以C.Bonnet为代表,这种系列就是所谓自然梯级。例如按Bonnet的观点,自然界存在的物质理所当然地从简单的元素,经过矿物界、植物界、动物界而过渡到人类。在这样的系统中飞鱼是鱼还是鸟,蝙蝠和鼯鼠是鸟还是兽,象含羞草这样有感觉的植物是植物还是动物,存在着 ...

即第二次木质部。由于形成层的切向分裂,在其内侧形成的木质部。次生木质部是由形成层纺锤形原始细胞(fusiform initials)形成的纵向组织(导管、管胞、木纤维、木薄壁组织)和由射线组织原始细胞(ray initials)产生的次生射线组织构成的。裸子植物和木本双子叶植物的木材大部分由次生木质部构成,通常前者次生木质部缺少导管,后者则有导管,一般情况下其构成因素也是多样的。与初生木质部难 ...

指形成层细胞分裂形成于其外侧的韧皮部。与初生韧皮部无本质差别,一般细胞呈辐射方向规则排列,韧皮部密度也大,其长度较短,壁一般也比较厚,筛板或侧壁的构造多较复杂。此外,次生韧皮部有时具有联系木射线和形成层作为境界的韧皮射线、厚壁细胞、分泌细胞、乳管和树脂道等。双子叶植物一般次生韧皮部的运输功能一年内结束,筛管由于胼胝体堵塞或从内部新生部分增粗而被压扁,但韧皮射线作为贮藏组织其作用可长期保持下来。

亦称为内胚乳。是胚乳组织的一种。在种子植物胚囊内发育,贮藏养分,胚发育时供给营养。裸子植物是由胚囊的单核分裂形成单倍体组织(初生胚乳),被子植物由于双受精的结果,极核和精核形成三倍体核分裂和多核增殖的组织(次生胚乳),两者来源是不同的。兰科(Orchidaceae)植物结合的胚乳核经1-2次分裂后退化。无胚乳种子发生初期胚乳组织在稍有发育时不久便退化了。通常胚乳是由同形细胞群构成的,但禾本科( ...

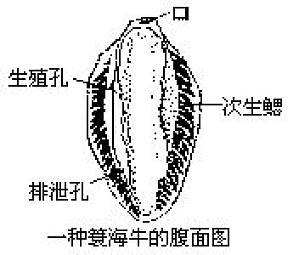

亦称适应鳃(adaptive gill)。是软体动物的原鳃(实际上是栉鳃)消失后代之而来的鳃。一般,裸鳃类(海牛类)的背鳃、簑海牛的背角、竖纹海牛外套膜下方和足的侧方生有数列,以及在嫁类的外套膜下面的外套鳃(pallial gill)等都是这种鳃的例子。 ...

是指形成层射线原始细胞形成的射线。是初生木质部和初生韧皮部之间作辐射状水平伸展的组织,其达到初生木质部和初生韧皮部者称为次生髓射线,可与两者无关的短射线即三生髓射线相区别。与初生髓射线相比,通常幅度较窄。

一般在动物体中正常状态下形成的寄生微生物区系,随着寄主机能状态或环境等的改变,可被完全不同的区系所取代,此时新出现的这个区系一般就称为次生微生物区系。在自然界中,如土壤等一些环境中,已成为顶极的某种微生物区系,演替成其他区系的现象是常见的,但在高等动物组织中,为了体内稳定homeostasis),可维持一定的寄生微生物区系。不过在乳儿和杂食的成年人的体中此区系则多少有些不同。另外在患急性细菌性 ...

是随着细胞的成熟于初生细胞壁内侧所形成的壁层。在一般情况下,次生壁一旦形成就失去伸展生长的能力。

指形成层内外新形成的维管束。向内形成的组织叫次生木质部,向外形成的组织为次生韧皮部。因为是形成层细胞切向分裂所形成,所以形成呈辐射方向有规则的排列(尤其是裸子植物更明显),但是在双子叶植物中由于导管比其他细胞大,其排列不甚整齐。此外,它贯穿于形成层,跨木质部和韧皮部分化出辐射状水平伸展的髓射线。

原来的植物群落由于火灾、洪水、崖崩、火山爆发,风灾、人类活动等原因大部消失后所发生的演替。由其他地方进入或残存的根系、种子等重新生长而发生的。可认为它是原生演替系列发展途中而出现的。这种逐渐发生的演替系列称为后成演替系列(subsere)。 ...

是由次生分生组织新形成的组织之总称。见于进行次生增粗生长的裸子植物和木本双子叶植物。即指从形成层产生的次生维管束、茎和根周边部分的木栓形成层所产生的木栓组织等。