数据库

基部具有特殊的神经末稍,与感受外界刺激,特别是机械刺激有关的毛的总称。哺乳类的可称为触须。对于昆虫类来说它是构成毛状感觉小体的毛,主要是嗅觉、触觉、振动觉的感受器。茅膏菜、貉藻等食虫植物的叶上的杆状或分枝的毛具有同样的功能,可感受昆虫等的接触刺激。

在昆虫体表的参与化学感受和机械感受的微小感受器的总称。多数是表皮毛或其变形,进入几条感觉神经树状突,所以称为毛状感受器或感觉毛。化学感受器是具有薄的几丁质壁的毛状器官。毛基部呈窝状陷入表皮壳内,以薄的几丁质膜与体表外皮呈皱褶状连接。毛的尖端或侧壁具有微小的孔。进入毛内的感觉神经树状突,达到小孔处,成为感受器。机械感受器也和上述同样,具有窝状结构,对体表是可动的,感觉神经树状突连接于毛状部基部的 ...

感受器集中,具有感受适宜刺激所需要的附属装置。有触觉器官、嗅觉器官、味觉器官、视觉器官、听觉器官,此外还有平衡器官、侧线器等。

具有感知各种感觉刺激的大脑皮层的区域称为感觉区。可通过刺激和切除法来决定其部位。可区分为初级感觉区(primary sensory area)和次级感觉区(secondary sensory area )。初级感觉区是感觉神经纤维终止的区域,在人脑体感觉区(皮肤感觉、本体感觉)位于中央后迥(Brodmann3-1-2区),一侧大脑半球的感觉区感知对侧的体感觉。视觉在枕叶(17区),听觉在颞叶(41 ...

感觉一般向以刺激部位为中心的一定空间范围投射,这一现象称为感觉的辐散(irradiation),产生感觉的投射区称为感觉圈或韦伯圈(Weber′s com-pass circle),因此感觉圈比实际刺激面还大。例如光点看起来要比其实际面更大,而特别是痛觉的痛觉圈要比实际面大得多。由于辐散,在一个感觉圈内感受器机制是不精确的,这固然可以归因于单一感觉神经纤维有一定的分布范围,但也由于在感觉中 ...

上皮的机能分类之一。含有感觉细胞(初生的、次生的),具有刺激的感受机能。脊椎动物的网膜和嗅上皮等都是这种上皮的代表例子。

亦称知觉神经。在外周神经中,是与运动神经相对应的,具有把末稍器官——感受器所产生的神经冲动向中传导至中枢神经系统功能的神经。感觉的产生即由感觉神经为媒介的。虽有象嗅神经和视神经那样神经干的全部纤维都是感觉性的,但通常都是以感觉神经纤维(或感觉神经元)的形式而存在于与运动性(离中性)神经纤维相混合所形成的外周神经干之中。脊椎动物的感觉神经是感觉神经细胞(双极神经细胞和假单极神经细胞)的轴突,这种 ...

对持续的同一刺激所产生的应激性形态,特别是感受器的适应。换言之,感受器的感受性(感觉刺激的阈值)逐渐变化,直至稳定在与该刺激相应的值。通常简称适应或顺应,但因为在进化过程中获得的与环境相适应的形态和功能也称为适应,为避免混淆,把前者称为感觉适应。感觉适应是感觉机能的熟 练或疲劳现象,当刺激水平提高时,感受性降低,当刺激水平降低时感受性提高。适应的速度和程度常依感受器的种类而有很大差异,例如骨骼 ...

考佩(E.D.Cope)把感觉和意识几乎看作是同一的东西,而且它可以促使动物努力运用其器官。并认为反射活动也是意识的一种结果,否则是不正确的。他认为,变异的起源,在于动物为了满足其欲求而引起的运动。生命就是由感觉或者由导致产生感觉的某一机构所赋予方向的能力。这样说来,进化是意识的一种结果,意识和生命是先于生物而存在的。这种观点就是感觉始原说的假说。 ...

亦称知觉细胞。对某种刺激(适宜刺激)有明显的感应性,并能把刺激转换为有关向中神经纤维上的冲动的细胞的总称。亦可称感受器或感受细胞(rec-eptor cell)。另外根据适宜刺激的种类,还可具体称为视细胞、味细胞等。在动物身上,一般通过神经纤维与中枢神经系统乃至神经网络相联系。有的单独地分散于体表和脏器中,有的聚集于感觉器官内。在无脊椎动物身上,多数情况下本身是双极性神经元,树突末梢形成感受区 ...

所谓感觉遮断,即造成一种条件,使来自外界的感觉完全被遮断。在加拿大麦克吉(Mc Gill)大学所进行的对人的实验中得知,使被试者在完全得不到声、光、触等日常刺激的条件下躺在床上,在这样的感觉被遮断状态下度过数天后,人便感到痛苦,产生寻求某种刺激的欲望,终至不能进行正常的思维活动,产生幻觉似的异常体验。这种实验也曾在各种动物身上进行,例如对生后立即蒙上眼睛或在暗室内完全没有光刺激的状态下饲育黑猩 ...

所谓感受,就是指对现时环境中某种事物或现象的变化有所知觉。环境刺激经感觉器官被生物体所感受,但这种感受并不是对环境刺激的被动的反应,感觉是具有对具体感进行综合的意思,是具有独特的时、空结构的多维机能。也就是由于较局部感觉具有更为广泛的刺激分布状态,特有的神经系统的性质,个体的生理和情绪状态,先验效应等条件所给予的影响,所以作为整体统一所感受的事物现象,即使是同一的,而因生物体的种类、个体和场合 ...

微生物侵入生物体内,作为其进行繁殖的一种途径,一般称为感染。病理学上,则是指病原微生物而言,但能否因此而引起病症,是取决于寄主生物体的抵抗力和菌的毒力的复杂的相互关系。由于感染而寄主多发生生理障碍,但不一定发生明显的症状,其不带来病变者时,称为不显性感染(latent infection)。 ...

缩写MOI或moi。即吸附于细菌上的噬菌体数与培养中的细菌数之比。假如平均感染复数为m时,而随机地产生对噬菌体的吸附,则为mr·e-m/r!由此可得r个噬菌体的吸附菌的比例。 ...

由病毒质粒(或者感染细胞)中所分离出的具有感染性的核酸。通常,它的感染率远比完整病毒质粒为低,但感染后的最终产物则是完整的病毒质粒。吉尔(A.Gierer)、施拉姆(G.Schrarmm)和弗伦克尔-康拉德(H·Fraenkel-Conrat,1956)是最早得到具有感染性的烟草花叶病毒RNA,其后又成功地从各种RNA病毒、DNA病毒中进行了提取。这些都有力地证明了决定病毒的自我增殖和遗传性状的仅 ...

形成一个噬菌斑的实体。一个噬菌体粒子和感染菌的一个细胞,都各自形成一个噬菌斑,因此都可以成为感染中心。

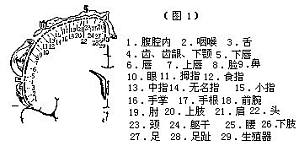

这一术语虽相当于古典生理学的感觉器(senseorgan),但排除了“自觉”的涵义,是一个新创造的名词。它是作为动物体接收外界刺激信息的门户的特殊构造的总称,可以有细胞器(如眼虫的眼点)、单细胞(如网膜细胞)和器官(如脊椎动物的眼)等几个水平,但最近多被用于对单一细胞的场合。在前两种情况下有时虽也使用“感受体”一词,但一旦涉及到有关化学感受细胞表膜上的感受体蛋白(rece-ptor prote ...

感受器由感觉刺激引起的渐变的非传导性的电位变化。如果由于这一电位变化而在神经纤维产生向中的冲动,则特称为发生器电位。据有的研究者认为,感受器电位指的是感受细胞群的群体反应(mass re- sponse),例如由光照射视网膜而产生的ERG,当声音刺激时于耳蜗看到的微音器电位等,而发生器电位则指的是以单个感受细胞记录的非传导性、渐变的(模拟性)电位。相反,有的研究者把ERG和微音器电位这样的感受细胞 ...

在感觉的接受面,特别是眼的网膜面,局部的感觉刺激(在网膜上是光)能使给定的单一感觉神经纤维发生反应,即神经冲动的区域。由哈特兰(H.K.Hartline,1940)在蛙视网膜上用小光点照射法进行研究而命名的,其大小依赖于刺激光的强度,在阈剌激时,仅限于最敏感的中央的一小部分,强度为102—104倍时,面积扩大2倍(直径约1毫米)。在感受野内部,就缩短神经冲动的潜伏期或增加频率而言,照射面积和光 ...

生物的性状,在发生中的一定时期,以一定的时间和一定的温度的接触为条件才能出现,此期间称为感温期。感温相、感温阶段(thermostage)等词也有大致具有相同的意义。植物的春化阶段就是这样。动物感温期的例子有蚕的黑蛹性,这种黑蛹性在吐丝终了以后一直到化蛹数小时前的期间,如果不遇低温就不能出现。另外,蚕的化性显著受催青中的温度和光线的影响,但此影响仅出现在胚胎出现胸肢以后,在此以前而不受任何影响 ...