数据库

为解释神经和肌肉的兴奋传导机制的学说。早在1872年由赫尔曼(L.Hermann)提出。根据下述模型进行了说明:在玻璃管内充满电解质溶液,管中心固定一条金属丝,这样就制成了核心导体模型。在中心金属丝即核心和外面的电解质即核心外层之间存在着极化,当在后者的两点上加电压时,则在电极间及其延长线上各点的管内电位分布,如同加电压于神经两点时的神经鞘内的电位分布。核心相当于神经的轴突,当轴突上某点兴奋时 ...

充斥于代谢核内和染色体、核仁周围空间的不被染色或仅嗜酸性染料的液体或胶体状的基质。据用电子显微镜观察,在这种基质里还有形状规则的小颗粒和细纤维状的结构。其化学成分主要是蛋白质、RNA、以及多种酶。 ...

指从某一细胞中将核移植到其他细胞(多为原来无核的细胞)中去的过程。它是用来作为研究细胞核和细胞质的相互作用的一种手段。这种方法对于了解发生和分化时期核与细胞质的作用方面是极其有效的。J.Hammerling(1931—)用伞藻来研究核在细胞形态形成中的作用,证明核控制着形态形成物质的生产。R.Briggs等(1955)将蛙发育过程中的细胞核移植到去核卵中,指出核本身也具有阶段性的分化。但是,J ...

即核的原生质。是细胞质的对应词。是核膜内所包含的原生质之总称。一如细胞质有颗粒、膜状结构和透明质那样,而核质是由染色体(染色质)、核仁、小颗粒等和核液组成的。在“核基质”的意义上,与含有小颗粒的核液大致可作同义词使用。

指一个细胞的核与细胞质在量(容积)上的比例。通常一个细胞的核成为多倍体时,其细胞质的量也按相应的倍数增大。一般认为,在细胞生长中如果核质比率降低到一定程度时,则细胞将发生分裂。

指一个细胞内的细胞核与细胞质间的相互作用。一般认为,细胞的各种性状,即形态、代谢活性、生理活动等的表现和方式等,是由核内的基因通过对包括酶在内的各种蛋白质的合成来控制的。但核的活性同时要受到作为其环境的细胞质的很大影响。通过用原生动物、卵、粘菌类、藻类等将一个细胞分隔为一半有核和一半无核的实验,用原生动物、多细胞动物卵进行的核移植实验,以及由细胞融合所做的杂种细胞的实验,已充分了解到不仅核对细 ...

一种具有来源于不同种或不同系统的核与细胞质所形成的杂种。现有两个系统的生物,设其细胞质基因组(plasmon)与染色体组(genome)的组成分别为αAA与βBB,则两者的核质杂种可表示为αBB或βAA。这种核质杂种正用来研究性状表现是与核有关还是与细胞质有关等方面的问题。 ...

细胞核中的核仁样的分裂中心,在有丝分裂时表现与中心体相似的活动。一般含染色质,具两性核性质,特别是见于原生生物。

为了育成核质杂种,用另一种生物的核来代换某一生物原有的核,此称为核置换。方法有核移植和连续回交两种。核移植操作虽曾在变形虫和蛙卵中做过,但难适用于高等植物。在高等植物方面,从C.Correns(1916)研究蓟草开始,主要是应用连续回交的方法。此法是先使提供细胞质的亲本(♀)与提供核的亲本()杂交,然后从F1开始每代都用提供胞核亲本的花粉授粉。这方法在细胞质基因不经由花粉传给后代时是有效的。进 ...

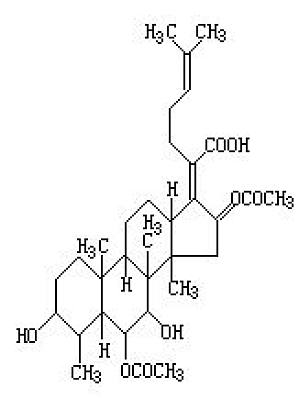

绯红梭链孢(Fusidium coccineum)产生的甾族抗菌素,只对革兰氏阳性菌表现抑制作用。它抑制细菌及真核细胞蛋白质的生物合成。据称它的作用机制是使肽链延长因子EF-G(或EF-2)、二磷酸鸟苷及核糖核蛋白体形成稳定的复合物,而阻碍其解离。 ...

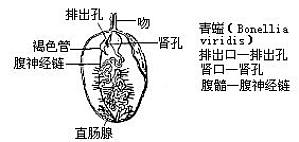

螠虫、星虫、鳃曳虫各纲动物的肾管,由大形腺细胞组成,因含氮化合物而呈褐色或红褐色。一般在体前方只有1对:但螠虫和北螠虫却有两对。Phas-colion dentalicola,Tylosoma,Onchnesoma,后螠等则只有1个(在体的左侧或右侧)。这是长梭形囊,前端开口于体表,后端有多数小孔与体腔相通。在星虫类起排泄器的作用:在螠虫则为生殖管道。 ...

在苔藓虫的虫房内常见有无定形的块状物,功能欠明,而只称之为褐色体。褐色体是产生于虫体内的老朽废物块,是存在于已退化的或在继续退化的虫体中。有少量细胞群伴随着褐色体而存在,由于细胞分裂进行增殖,虫体可再生,此时褐色体可经过消化管而排出于外界。在不具有特殊排泄器的苔藓虫类,就是借此来完成老朽废物排出的。

亦称褐色脂肪(brown fat)。是在哺乳类的颈部、肩胛部存在的特殊的脂肪组织,呈褐色,可与一般性贮存性脂肪的白色脂肪组织(white adiposetissue)相区别。是由充满线粒体和油滴的细胞所组成,富有交感神经纤维。代谢活性,特别是脂肪分解和脂肪酸氧化能力很大,被看作是体温调节的产热器 官。多存在于刚生下来的动物,在家兔可达体重的4.3%,一般随着体温调节机能的发展,逐渐衰退,但在成 ...

与绿藻类、红藻类相对应的藻类的一大分类群,为褐藻纲。细胞具有含大量叶黄素的褐色色素体(褐色体)。在藻类中褐藻大多显有比较进化的形态结构。已知的叶黄素类有堇菜黄素(violaxanthin)、黄黄素(flavoxanthin)、新叶黄素(neoxanthin)、墨角藻黄素(Pucoxanthin)、新墨角藻黄素A(ne-ofucoxanthin A)及新墨角藻黄素B六种,而后面的三种则是褐藻类所 ...

稚虫 naiad 原变态类的水生若虫称为租虫。系由J.H.Com-stock(1918)命名。 ...

智商 intelligence quotient 作为智力测量的结果,表示智力程度的数值,就是智商。原来,对智力进行测验的检查,是1905年由法国的比奈(A.Binet)开始进行的。在这个比奈式智力测量中,儿童的智力,是以对适合不同年龄的问题能够正确回答的数量来检查,根据其程度以智力年龄(智龄)表示的。这种方法称为年龄尺度法。这种智力测量,是以寻找智力低下儿童进行适当的教育为目的而进行的。比奈本人 ...

置换活动 substitute activity 转位行为与转嫁行为合称置换活动。 ...

栉状突起 pecten 在鸟类及爬行类的眼中,于玻璃体的后房有由脉络膜和网膜构成的栉状排列的富色素和多襞的扇状突起,称为栉状突起。其机能虽不完全清楚,但除了参与玻璃体的营养之外,可感觉因晶状体的移动而产生的眼球内压,从而分辨远近。另也可能有调节眼压的机能。 ...

智能 intelligence 一般地说,动物对没有经验过的新的情况采取合乎目的的行为,如果不认为是偶然的情形,其行为就是基于智能。然而,关于智能的定义除此以外是各种各样的,并且在仅就人来说的场合与广泛地就动物来说的情况是有很多的不同。当涉及到所有动物时,上述的定义严格地说只限于人和少数的高等动物。因此,把智能广义地理解为“对情况或环境条件的变化的适应性的行为能力”,也有把不同的适应方式作为在发展 ...

栉水母起源学说 Ctenophore theory 主张扁形动物在系统上起源于栉水母类的扁栉水母的郎氏(A.Lang)学说。属于栉水母类的扁栉水母和腔栉水母的身体是扁平的,胃水管系为网眼状,以其体表密生的纤毛而在物体表面匍匐运动这一点,作为与扁形动物涡虫类的多歧肠类相似的依据。然而实际上两者的发生完全不同的,而且多歧肠类并不认为是涡虫类的原始型,所以这种起源说的证据是不足的。 ...