数据库

芽孢杆菌bacillus 杆菌科的一属细菌。为好氧或兼性厌氧的杆菌,一般为革兰氏染色阳性。在某种环境下,菌体内的结构发生变化,经过前孢子阶段,形成一个完整的芽孢。芽孢对热、放射线和化学物质等有很强的抵抗力。在化学组成方面,在芽孢内含有大量营养细胞中不存在的二吡啶羧酸的钙盐;在结构方面,芽孢的原生质外围有三层膜,从内到外是厚的皮层(cortex)、孢子壳和孢子外膜。在芽孢杆菌属中,对种的划分是以 ...

受精卵具有全能性,但随着胚胎发育的进行,而分化、决定,便失去全能性(参见分化能力)。在这个过程中生殖细胞保存了为了产生下一代的全部遗传信息,作为种系(germ-line)一代一代传下去。在胚胎发育的较早时期(原肠形成期前后,或与之相当的阶段),将来形成生殖细胞的细胞就已决定,这在许多动物中都被证实了。用果蝇和非洲爪蛙也证实了这种决定与卵裂球核和细胞质中的种质(germ-plasm)间的相互作用 ...

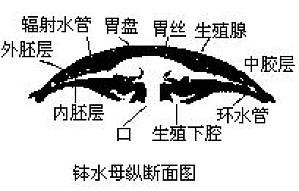

亦称生殖腺下腔、胃下腔等。位于钵水母的内伞面间的对称面,从内伞面朝上方陷入的4个浅窝。与水母芽的口盘上的漏斗相同。由于位于伞的内面相当于胃腔的下方,所以称胃下腔,在胃腔壁中的发达的生殖腺下面,是钵水母的特有的构造,水螅水母类和栉水母上则没有。在这个腔和胃腔两者间的交界处,因为只有一层薄膜,所以当生殖腺成熟时这个膜就出现裂孔,卵和精子从胃腔出来时不经过口,而往往从这个裂孔直接通向外界。 ...

指雄性的睾丸和雌性的卵巢。虽然也称为生殖巢,但“生殖腺”一词较为常用,特别是对脊椎动物,因为它也是性激素的分泌器官。生殖腺也有称为性腺和性巢的。 ...

芽bud 条未发育的状态。因为也是笼统地指茎的生长点及其附近的幼叶而言,所以其形态、位置和组成器官等是极其多样的。活跃生长的芽称为活动芽,处于休眠状态的芽称为休眠芽(潜伏芽)。如冬芽因为环境不适宜而处于休眠状态,但也有由于顶芽对生长的抑制作用而使许多腋芽在茎枝上休眠不活动。顶芽或腋芽在所生植物体的茎或叶的一定位置生长,称为定芽,与此相反,在其他部位产生的芽,统称为不定芽。由芽发育而成的器官,如果都 ...

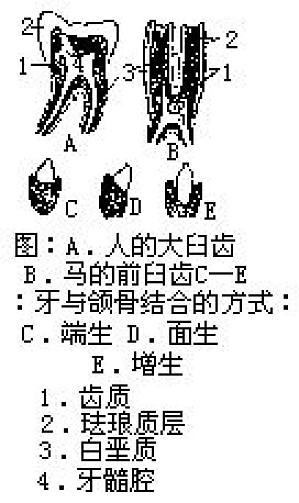

牙形石conodont 在寒武利亚纪至三叠纪末生存的动物体之部分化石,是地层区分和对比上有用的标准化石。从语源上看是圆锥状齿的意思,也称锥齿(索)类。大小约1mm,有角型、栉型和台状等。化石的主要成分为磷酸钙,根据外形分为属和种,但被认为是属于同一生物体的自然集合体,系由不同的属种构成的。有人认为形成自然集合体之个体与文昌鱼有类似处,在近海面处浮游,但从牙形石的磨损程度来看,很可能是从外地移来的。 ...

在有刺胞动物,特别是水螅类的水螅型中,相当于生殖体的部分,如水母芽、*子囊等独立的构造,因其与营养体有明显区别,故将这些构造总称为生殖芽体。其形态为各属、种所固有,是分类上的特征,有的生殖芽体还具有生殖壶等特殊的分化。 系管水母群体之一部分,为水母型或子囊型集合成葡萄状的生殖芽体,亦称生殖枝。水母型的生殖芽体具有垂管、辐管和1—2个触手。 ...

牙髓 tooth pulp 充满于脊椎动物牙内腔(牙髓腔)的结缔组织,分布着丰富的神经和血管。在发生上,系来自牙乳头的中心部。 ...

为发生学说先成论的一种极端形式,认为在动物个体的卵巢中不仅含有下一代的个体,而且包含着以后所有的后代,它们依次地一个包含着一个。这是自古以来为许多先成论者所持的一种观点.而A.vonHaller和C.Bonnet曾坚持了这种主张。 ...

脊椎动物中,两栖类以上的动物的喉头发达,在面向咽头的开口部附近,在喉头软骨之间,有左、右成对并张开的喉头粘膜皱襞,称声带,左、右粘膜皱襞之间的纵裂隙称声门裂,声带和声门裂两者合在一起称为声门。另一方面,将构状软骨间的间隙称为软骨间部。在人类软骨间部负责低言私语时的发音。广义的声门包括软骨间部,这时,声带和声门裂的(狭义的)声门就称肌肉声门、韧带声门(或膜间部)。两栖类和哺乳类的声门构成发音装置 ...

首为沃勒(A.V.Waller)所提倡,后来又为埃韦德(J.R.Ewaid,1899)试用模型实验来阐述的听觉理论。对于各种频率的声音,耳蜗的整个基底膜发生振动,产生一定的驻波,按其腹和节的排列方式构成各种声音所固有的振动模式,即“声象”,再发生与这种声象相应的神经兴奋,而在大脑内产生一定的声音感觉。近年来,由于耳蜗内基底膜运动,由贝克西(G.von Beékésy)等进行观察,并进而对单一耳 ...

牙tooth (1)亦称牙齿。在无脊椎动物中也用这个词,如亚里斯多德提灯和齿舌等,但严格来说只指脊椎动物而言。牙生于口腔中,原来是广泛存在于口腔中的,但却已成为生于局限性部位的东西。在构造上与铁骨鱼类的表皮齿(楯鳞)相同,真皮性的齿质(象牙质)层(在齿质中有齿纤维)包围着内部纤维性结缔组织即包围充满牙髓的腔隙(牙髓腔)。而且在露出口腔的部分(牙冠),其外面被覆有非常硬的表皮性的琺瑯质层,而在硬 ...

鸭嘴龙类Hadrosauridae 为栖息于白垩纪后期的草食恐龙,属于爬行纲鸟龙目鸟脚亚目的一群。萨哈林岛(库页岛)产的日本龙(Nipponosaurus sachalinensis)也属于这一种。头骨前后长,上颌和下颌都宽扁。日本名就是因口形而命名的。多数都具有紧密排列的菱形齿,总数达二千个,象磨那样最适于粉碎食物。推断体长约10米,体重约4吨。主要是两脚行走,可能有时也用四脚行走。它们可能 ...

压条layering 对植物进行人工无性繁殖(营养繁殖)的一种方法。与嫁接不同,枝条保持原样,即不脱离母株,将其一部分埋于土中,待其生根后再与母株断开。对桑、葡萄等已实际应用,木瓜等的压条也比较容易。 ...

吖啶色素acridine dye 具有吖啶核的色素的总称。通常为弱碱基性,有强烈的荧光。在其衍生物中有用作为化学治疗剂的物质,如治疗疟疾的阿的平,治疗锥虫病的锥虫黄;杀菌剂利凡诺(Rivanol)等在10-4—10-5的低浓度下可抑制微生物的生长。此外,阿的平是有名的黄色酶的特异阻抑剂;锥虫黄作用于酵母能产生呼吸缺失变异株。在细菌方面,利用吖啶色素可除去游离基因(episome)(F因子等)。 ...

压力感受器baroceptor 对体表或体内深部压力变化可发生反应的感受器(baro指压力或气压之意)。触觉感受器存在于比较表面的部位,特别在毛根部,与压力感受器的区别在于神经放电适应的快慢。在颈动脉窦有对血流压力的变化发生反应的感受器。这种感受器可在神经末梢变形时发生感受器电位。 ...

圣路易脑炎最初于1932年夏流行于美国伊利诺斯(Illrnois)州的帕里斯(Paris),翌夏又流行于密苏里(Missouri)州的圣路易(St.Louis)市一带,由韦伯斯特(L.T.Webster)和菲特(G.L.Fite)及R.S.Muckenfuss等在1933年分离到病毒。此病毒属披盖病毒(Togavirus)科Flavivirus属的节肢介体病毒,质粒直径38毫微米。接种于人、小 ...

死亡征象之一。见于尸体背面的皮肤,通常呈红紫色斑。大约在死后2-3小时出现。心脏停止搏动,动脉收缩,血液进入静脉系血管内,血液以其自身的重力作用沉降到身体的低位部分;尸斑就是这种出现于体表的血液沉降(hypostasis)。由于死因的不同,尸斑的性状也不同。

为植物病毒病的一种病征症。即在茎梢或叶细胞内有病毒繁殖时,叶绿体发育不良,或叶绿素减少,由此而引起黄化或白化,使病叶或新生叶变成黄-黄绿色,此现象称为失绿。在部分发生这种情况时,就出现mosaic病征,而变成病斑。 ...

指光和辐射线等造成细胞、病毒或具有生物活性的物质如核酸、蛋白质等失活的相对概率;即对于剂量(或光量)D,把没有失活而仍有活性的物质比例S用公式S=eδD表示时,而式中的σ就是失活截面。这个公式代表的是只需一个光子(或相当于1个光子的粒子)就引起失活的单次击中曲线,即使对多次击中(或多个靶的)的失活曲线,当D增大时,S近于直线,从而可求得其斜率-σ。σ的倒数称为失活剂量(D0),D0越小,其靶的 ...