数据库

以在介质(水、空气)中传播的声波为适宜刺激的机械感觉。在系统发生上远比视觉出现得晚,在动物界中的分布也有局限性,但在脊椎动物和昆虫类作为感受外界的感觉,对定位运动和空间辨认占有与视觉同等重要的地位。不过对听觉与简单振动觉的区别,仅停留在从感觉器官的结构,特别是从共鸣机制来进行推测。耳(迷路)和鼓膜器官本身也具有发声能力的动物仅限于上述两类,这一事实是很有意思的。哺乳类和鸟类,空气振动以通常的传 ...

指听觉对音强的感受性,用刺激阈(通常用dB表示)的倒数来表示。对纯音的听力和对语音的听力是有区别的。听力可因振动数的不同有很大的差异,在中音附近(人是2千赫兹)听力值最大。听力小的情况称听力衰减,中耳听力衰减以低音部的听力减弱为主,迷路听力衰减则以高音部的听力减弱为主。老年人的听力衰减称为老年性听力衰减(presbyac-usis),是高音部的听力显著减退。完全没有听力的属于聋。此外还有仅对某 ...

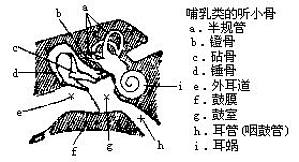

亦称鼓室小骨。是将声音从外耳传递到内耳的小形骨,见于两栖类以上的高级脊椎动物。在两栖类、爬行类、鸟类,鼓膜和内耳相结合的柱状的小骨,称为耳小柱(columella)。哺乳类听小骨由3块骨组成,附在鼓膜上的骨称为锤骨,附在内耳前庭窗的称为镫骨,介于两者之间的是砧骨,横切鼓室,其中镫骨认为与听小柱相同,骨骼间呈可动连接。在听小骨内有鼓膜张肌(下颔神经支配)和镫骨肌(颜面神经支配)分别附着于锤骨和镫 ...

横坐标和纵坐标分别为声音频率和强度(均为对数标尺),以上下两条曲线所画出的可听范围称为听野(如图)。下边的曲线表示听阈,在中频区(人的听野在为1000—3000赫兹附近)有极小值。上面的曲线为从音感向痛觉(痛阈)过渡的界线,最高痛阈与最低听阈间差值可约达1014倍。听阈虽有个体差异,但痛阈几乎是相同的。人的语言声占听野近中心的部分(语言范围)。发声与听觉有密切的关系,蝙蝠除一般的鸣声外,在飞翔 ...

指停止在空中一处上的飞翔方式,也称停空飞翔。当在水平方向鼓翼时,翼只在产生升力的角度上搏动,所以无推进力。在鸟类来说将身体以接近垂直的姿势立起,翅膀在对地表面呈水平方向用力搏动。红隼(Cerchneis tinunculus japonicus)、鹗(Pand-ion haliaetus haliaetus)、小鲹刺(Sternula albfronssinensis)、普通翠鸟(Alcedo ...

指细胞自移植于新培养基时起,至开始出现活跃繁殖的这一期间。一般被移植的细胞越是培养后期的,其停滞期越长。其原因是培养后期的细胞群在一定程度上进行同步化,而G1期的细胞比例高,进入分裂期需要时间;另外来自原培养期间所受的退行性变化的恢复也是重要的原因。 ...

生于浅水,其根长于水底土壤中,茎和叶的一部分或大部分长出水面。芦苇、菰沼生藨草(Scirpuslacustris)、香蒲、日本萍莲草(Nuphar japonicu-m)莲等均属于挺水植物。根部伸展是各种各样的,因为对蒸腾的保护作用少,所以耐旱性不强。 ...

为河川和湖沼浅水中常见的草本群落之一,由挺水植物所构成。分布水深界限为1.0—1.2米。下游比上游、老龄期湖沼比幼龄期湖沼,在富营养化的地方则形成较密集的群落。组成种与邻近湿地群落相比是非常少的。虽然代表种是芦苇,但是在特别富营养化的水中、比上述情况更深处则形成菰的密集带。群落内部光量甚弱(往往在1/50以下)。几乎没有日本狸藻类的沉水植物,可以看到底栖动物和附生藻类。可因这种群落的发育和植物 ...

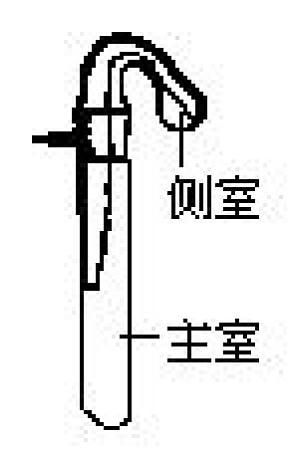

为在没有空气状态下进行酶反应,由T.Thunberg设计的密闭玻璃试管。例如进行脱氢酶的试验时,在主室中放入酶样品与缓冲液,在侧室中放入底物和次甲基蓝(美蓝),在接合处涂上脂膏后把侧室装上,用真空泵把管内抽成真空,然后旋转侧室关闭排气孔,把试管倒置,使室内物质混合开始反应。 ...

指内皮层中即使其组成细胞大多数达到形成厚次生壁时期,但仍然保留着薄细胞壁的细胞。 ...

在生物学中,把单位时间内通过单位膜的质量称为通量,单位是mol/cm2/sec。物质从细胞膜外流向细胞内的数量称为内向通量(influx),反之称外向通量(efflax),两个通量之差称为净通量(netflux)。通量是由化学能或电化学能、主动输送乃至按照不可逆过程的热力学原则产生的溶液中各种元素流动的相互作用等因素所决定的。 ...

石炭纪的化石蕨鳞木类,从其茎的皮层连到叶的特殊构造,由1-2对薄壁组织带,与各叶的一对在皮层中的蒸腾孔相连。茎面的叶痕上,在中央叶迹的下方呈点状排列,可见有开口。虽有通气构造,但与厚的皮层相比,而木材部的结构较弱,因此有通水和吸水等特别功能也未可知。在细点上形状不同,与在叶痕上的位置都是鉴定种的标志。 ...

光合作用和呼吸作用测定法的一种。把植物体或叶片密封于所谓同化箱的小室中,向箱内通入一定成分的混合气体,再用适当的方法分析通过的气体,根据二氧化碳或氧气的数量变化,以求光合成量或呼吸量。 ...

指细胞间隙成为连续网状或管状的间隙,非原来细胞构成的组织。是同化作用、呼吸作用和蒸腾作用所必需的空气及水蒸汽的通路,其生理意义很重要。通过气孔与外界相通。通气组织在浮叶和水生植物中很发达。其成因有二:裂生通气组织由裂生细胞间隙形成,从网状连结的结构(叶的海绵组织)到囊状或管状显著发达的结构〔灯心草(Juncus)的叶,萍蓬草(Nuphar)、凤眼兰(Eichhornia)的叶柄,水龙(Jus ...

昆虫不全变态的一种类型。是新变态中的最原始型,见于红蚧科的雄虫。根瘤蚜科的有翅雌蚜。这些被称为同变态类(Homometabola)。翅基在幼虫期的最末龄(若虫)才开始在外部出现。该若虫并不是不动的,亦可取食。 ...

亦称同步化。与作周期振动的自激发振动系(self-excited oscillation)相反,若对周期施加与其稍不同的周期性外力,则自激发振动系的周期发生变化,结果成为与外力周期相同的周期。将此称为频率的pull in或同步。生物中所见的日周期节律的重步化(entrainment)现象,细胞周期同步及在热带地区萤火虫中所见到的一齐亮灭等即属于这种例子。其次,若将频率与稍不同的数个自激发振动系 ...

细胞群的所有细胞以同一细胞周期反复进行分裂,称为同步分裂。如受精卵的初期卵裂、生殖细胞形成时的减数分裂、胚乳细胞的初期分裂等都是以自然状态进行同步分裂。当然,由于动植物的种类、细胞的内在原因和环境条件的不同,同步率也不相同。多核体(例如粘菌)的核多为同步分裂。同步分裂在以探讨分裂机理为目的的细胞生物学的研究上是不可缺少的。人工进行同步分裂的有同步培养法,用温度处理和药物处理等方法能够多次诱发高 ...

指使细胞的分裂周期为同步的培养方法。同步化方法的原理是在使所有细胞都处于大体相同的分裂周期的处理后,才使增殖同时开始进行。最稳妥的操作方法是对细胞的大小等先作出一个标准,将大体同一时期的细胞选出并集中起来。另外,是采用从培养基中除去生长发育所必需的营养源、温度处理、或加药剂等方法,抑制先发育的细胞的发育,待到晚发育的细胞发育以后,解除上述处理,使增殖再一齐开始。 ...

在植物组织的分化过程中,相邻细胞的细胞壁以相同速度生长的现象。使细胞壁相互间能整齐地生长。这是在许多组织中所见到的生长方式。 ...

指施加作用于左右对称动物体的一侧,而主要在该体侧发生反应的形容词。 ...