B细胞表位的特性 (1)由抗原表面的亲水性氨基酸残基组成,易于接近BCR和游离的抗体分子。 (2)由连续的或不连续的氨基酸残基组成。后者系抗原分子折叠后形成,因而不连续性表位又称构象表位或构象决定簇。蛋白质的变性和抗原分子的分解将破坏构象,此时,能识别天然蛋白质的抗体即不再起作用。另外,组成不连续表位的肽链间如果由二硫键相连,则此键一旦被打断,表位即被破坏。 构象表位的形成和 ...

抗原类别的区分根据抗原是否显示免疫原性而区分抗原 (1)完全抗原:即免疫原。根据化学特性,免疫原性最强的是蛋白质抗原,多糖次之;脂类和核酸如果与蛋白质及多糖形成复合物,可显示免疫原性。 (2)半抗原:因分子质量小仅具有抗体结合特异性,需和载体蛋白连接后方具有免疫原性。此时,半抗原激活B细胞,载体蛋白激活T细胞。换言之,对于半抗原―载体系统,B细胞表位和T细胞表位分别位于半抗原和载体分 ...

淋巴细胞的多克隆激活剂 多克隆激活剂可使高比例的淋巴细胞活化。严格说来,这类激活剂不属于抗原,因为它可激活大量T、B细胞克隆而不涉及这些克隆的抗原特异性。但是多克隆激活剂可引起强烈的免疫病理学效应,在免疫应答的正负调节及其体外应答和临床应用上,有重要价值。淋巴细胞多克隆激活剂 (1)丝裂原:能引起高百分比的T、B细胞发生有丝分裂的物质称为丝裂原(mitogen)或有丝分裂原。丝裂 ...

参与免疫细胞激活信号转导的蛋白磷酸酶 蛋白磷酸酶的作用和蛋白激酶相反。根据脱磷酸化的氨基酸残基的不同,蛋白磷酸酶也分成蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP,PTPase)和丝氨酸/苏氨酸磷酸酶。参与淋巴细胞激活的蛋白磷酸酶主要有: ①CD45:该分子胞内段的两个结构域发挥PTP的作用,因而CD45属于受体型蛋白酪氨酸磷酸酶,在对抗瓢kPTK的作用和启动淋巴细胞信号转导中发挥关键作用; ...

蛋白丝氨酸/苏氨酸激酶 功能是使蛋白质上的丝氨酸和苏氨酸残基发生磷酸化。除了参与协同刺激信号的启动之外,这类激酶一般在信号转导的中下游发挥作用。由于信号途径具有相互“串流”(cross-talking)的特点,蛋白丝/苏氨酸激酶往往为各种免疫细胞和不同受体介导的信号途径所共用。与免疫细胞活化有关的丝/苏氨酸激酶主要有: 蛋白激酶C(PKC):参与淋巴细胞激活信号转导的磷脂酰肌醇途径 ...

脂筏与信号途径 免疫细胞信号转导的通用简要流程中,受体跨膜分子附近的细胞膜形成一种特化性结构称为脂筏(1ipidraft)。这是一种能够抗去污剂作用,富含糖脂的微结构域(glycolipid -enrlchedmicrodomaln,GEM),由鞘脂(spingolipid)、胆固醇和糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定蛋白等组成,质地较硬,能够像船筏一样漂浮在周围流动性较强的膜脂双层结构中。脂筏 ...

转录因子和衔接蛋白 转录因子又称核因子(nuclear{actor)或反式作用蛋白,通常以未激活状态游离于胞质,一旦激活即进入细胞核,称为转位(translocation),与相应基因启动子区特定的DNA框(DNAbox)即顺式作用元件相结合,最终激发通用转录复合体(GTC),启动基因转录。转录因子的激活,是发生信号转导级联反应的结果,和上述PTK和PTP对转录因子的磷酸化和脱磷酸化有关。 ...

固有免疫和适应性免疫应答的相互联系 没有固有免疫细胞和分子的介入,就不会出现有效的特异性免疫应答。固有免疫和适应性免疫是免疫系统不可分割的两个方面。 1.参与固有免疫和适应性免疫的细胞和分子在结构和功能上的关联性 (1)免疫细胞:参与固有免疫(Me、NK细胞)和适应性免疫(T、B淋巴细胞)的细胞间存在兼有两者特性的免疫细胞,如前面提到的固有类淋巴细胞NKT、78T和B1细胞。 ...

固有免疫中的细胞和分子与适应性免疫应答 (1)参与固有免疫的细胞和分子为T细胞的激活提呈抗原:DC和Mop属专职APC,在T细胞激活中的关键作用包括两方面:提呈抗原和提供协同刺激信号。为此,要求两类细胞能有效地表达MHC分子和协同刺激分子。这种表达,可以是组成性的,也可以是诱导性的。 (2)参与固有免疫的细胞和分子为T细胞亚群的分化提供指令性信息:例如,DC及其分泌的IL-12能对 ...

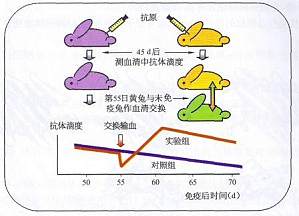

效应功能的条件性实施及应答的反馈调节 免疫系统能针对免疫应答的不足和过强实施反馈调节。这不同于通过人为手段改变生理或病理性应答而采用的免疫干预。自我调节是免疫系统不同于其他系统的又一个重要特征。调节的前提是免疫系统对自身应答的强度及其效应具有自我感知能力。 是一个有意义的动物血清交换实验。该处家兔经抗原免疫后,血清中出现高滴度的特异性抗体。如果用一只未经 ...

固有免疫中的感知途径 1.对危险因素的感知与清除 现代免疫学家如CharlsJenaway和PollyMatzinger等就固有免疫中可能存在的感知途径和相应机制提出了新的见解和理论,包括PAMP-PRR系统的作用和危险模式学说,认为启动固有免疫应答的不仅有病原微生物所展示的非己抗原,也包括一些不良的危险信号。免疫系统能够感知并于清除的,除了以PAMP为代表的感染因素(非己成分),也包括其 ...

感知机制和反馈调控途径 1.激活性受体和抑制性受体 几乎所有的免疫细胞都表达抑制性受体。抑制性受体与激活性受体并存,是抑制性受体能够显示反馈活性的前提。因为,没有激活和增殖,也就无所谓抑制和反馈。而且抑制性受体启动的负向信号转导,依赖于激活性受体活化的蛋白激酶及后者发挥的磷酸化作用。因而激活性受体信号的启动,也就为抑制信号的发送创造了条件。 2.行使正向和负向作用的可溶性介质 ...

免疫记忆是适应性免疫的特征 1.记忆细胞来自抗原选择下发生扩增的淋巴细胞克隆 只有克隆选择学说而非侧链理论才可以解释免疫记忆现象。这是因为发生克隆扩增的淋巴细胞可以长期存活,而脱落下来的受体和抗体分子寿命很短。可见经历抗原克隆选择而留下的记忆细胞必然显示抗原特异性,这是牛痘疫苗可以预防天花却不能保护人体免受其他疾病侵扰的原因。在这个意义上,免疫记忆只出现在由淋巴细胞介导的适应性免疫应 ...

对自身抗原的感知与自身免疫病 早在20世纪50年代Burner形成克隆选择学说之时,已明确提出,可识别自身抗原的淋巴细胞克隆被清除是免疫系统不再对自身成分发生应答的原因。换言之,淋巴细胞克隆库及独特型网络的储备中,对自身抗原的感知元件已不复存在。T细胞在胸腺中发生正、负选择这样一些重要的免疫生物学过程,支持了此类“克隆清除”和“克隆流产”假说。 现有的观点是,清除自身反应性淋巴细胞 ...

记忆性B细胞介导的抗体应答 1.留存抗体和桨细胞 抗原清除后,体内留存的抗体可特异性地直接结合再次出现的病毒颗粒、细菌和寄生虫,对后者实施中和作用和调理功能,构成记忆性抗感染的第一道防线,但发挥效应的时间不长。 抗体由浆细胞产生。浆细胞的寿命通常只有几天,称为短寿性浆细胞。图1―24表明,短寿性浆细胞系初始B细胞由抗原直接诱导产生,停留在外周淋巴器官和组织。长寿性浆细胞则经由生发 ...

细胞分化的三个程序化时相 初始T细胞接受抗原和协同刺激因子双重激发后,增殖分化成效应细胞,并逐渐形成记忆细胞。这一过程包括T细胞群的扩增、收缩和记忆三个时相,认为受控于程序化机制,称为Goldilocksmodel。多种调控因素参与三个时相的交替,其中最重要的是抗原刺激的强度,这一点上面已经提到。既包括抗原对TCR的作用,也涉及协同刺激分子对相应受体的激发。而且,这一刺激同时包括强度和持续 ...

免疫细胞(血液细胞)的分化 免疫细胞(immunocyte)泛指所有参与免疫应答或与免疫应答有关的细胞。现认为主要包括三类:参与适应性免疫的T、B淋巴细胞、参与固有免疫的单核/巨噬细胞、DC及其他细胞(如粒细胞等)。免疫细胞是免疫系统的重要组分,参与和调节固有免疫及适应性免疫。 免疫细胞中T、B细胞表面具有特异性抗原受体,识别抗原后能活化、增殖和分化,并产生抗原驱动的特异性的细胞克 ...

淋巴细胞(Tlymphocyte)T细胞 T淋巴细胞(Tlymphocyte)简称T细胞,因成熟于胸腺(thymus)而得名,是最重要的免疫细胞。T细胞的主要功能是介导细胞免疫、调节机体的免疫功能。 T细胞来源于骨髓干细胞(胚胎期则来源于卵黄囊和胚肝),在胸腺中发育和分化,成熟后离开胸腺进入外周免疫器官的胸腺依赖区定居,并循血液一组织一淋巴一血液进行淋巴细胞再循环而分布全身。外周血 ...

T细胞的分化成熟 T细胞在胸腺中完成整个分化成熟过程。骨髓干细胞随血液到达胸腺,此时称前T细胞或胸腺细胞(thymocyte)。胸腺基质细胞(如胸腺上皮细胞)、13(2、Mq等可分泌胸腺素、胸腺生成素、胸腺激素和IL-7等细胞因子,并表达高水平的MHCI类、Ⅱ类分子,构成胸腺特定的内环境。前T细胞在这些激素、细胞因子的作用下以及此和MHC分子的介导下,依赖胸腺微环境,受遗传控制,逐步分化成 ...

胸腺中T细胞的选择 T细胞在胸腺内由双阳性T细胞分化为单阳性T细胞,才能最终分化为成熟的具有免疫功能的T细胞。其中DC及其表达的MHCI类、MHCⅡ类分子起重要作用。 (1)阳性选择:双阳性T细胞(CD4+CD8+)在胸腺皮质、髓质交界处与胸腺基质细胞、IX;、M中等细胞表面的MHCI类、Ⅱ类分子及其他因子相互作用,其TCR能识别MHCI类、Ⅱ类分子,并能与之结合且具有低亲和力的T ...