胚胎学是研究动物个体发育过程中形态结构的变化,叙述怎样从一个受精卵发育成胚胎,从而了解各种动物发育的特点和规律的生物学分支学科。也可广义地理解为研究精子、卵子的发生、成熟和受精,以及受精卵发育到成体的过程的学科。 动物,尤其是高等动物是怎样产生的,自古以来就令人困惑不解。由于动物的卵子或早期胚胎都比较小,即使鸡的卵那样大,在其中发育的胚胎也相当微小,不是肉眼能够精确观察的。因此,古代关于胚 ...

18世纪的行为学是指研究伦理的科学。1854年最早持进化论观点的法国著名生物学家若弗鲁瓦·圣·伊莱尔,首次将这个词用来指研究动物在其自然栖息地中特性的科学。 在相当长的一个时期,行为学和生态学常被混淆。19世纪的海因罗特、费伯和斯波尔丁都可称为最早的行为学家。20世纪30年代以后,洛伦茨和廷伯根等人在鸟类行为方面的研究和发现,丰富和发展了行为学。 行为学是从以下几个方面来研究动物行为 ...

孢粉学是研究植物的孢子、花粉(简称孢粉)的形态、分类及其在各个领域中应用的一门科学。孢粉学可以分为两个领域,现代孢粉学及古孢粉学。英国加的夫大学的海德和威廉斯于1945年最先创用孢粉学一词。 孢粉学研究的基础部分为植物学的一部分,主要为孢粉的形态、分类及生理、生化等方面。其应用部分则各有侧重,古孢粉学或称地质孢粉学主要为地层对比、寻找有关矿产,尤其是煤和石油以及其他陆相沉积矿产服务。还应用 ...

生物学是研究生物各个层次的种类、结构、发育和起源进化以及生物与周围环境的关系的学科。人是生物的异中,也是生物学研究的对象。 生理学其实也是生物学的一个分支,它主要用实验的方法研究生物机能。 人类防治疾病、保障健康的社会活动一直伴随在人类的发展过程中,人类在长期的医疗实践中积累了丰富的经验,这些经验的系统总结便形成了医学。广大人群的健康幸福是一切社会实践的终极目标,人群的健康是由人类一切实践活动 ...

原核生物是一些由无细胞核的细胞组成的单细胞或多细胞的低等生物。主要包括细菌、支原体和植物中的蓝藻门。一般没有细胞内膜,没有染色体和细胞核膜。一般以为地球上最早的生命是原核生物,和现存的古细菌相似。原核生物化石已经在很老的岩石里发现了。也曾有人说在一个火星来的陨石里也发现了原核生物的化石,但是不很可信。原核细胞基本上没有膜包细胞器。原核生物和真核生物的细胞壁特征:1.细菌细胞的质膜外有细胞壁重量约占 ...

真核生物是所有单细胞或多细胞的、其细胞具有细胞核的生物的总称,它包括所有动、植物、真菌和被规入原生生物的单细胞生物。这些生物的共同点是它们的细胞内含有细胞核以及其它细胞器。此外它们的细胞具有细胞骨架来维持其形状和大小。所有的真核生物都是从一个类似于细胞核的细胞(胚胎、胞子等)发育出来的。其它细胞中没有细胞核的生物被通称为原核生物。真核生物的另一个特点是它们的细胞在制造蛋白质时可以用同一段染色体制造 ...

对生物的分类叫做系统学(systematics)或分类学(taxonomy),这种分类应该反映不同生物体间的进化树关系(evolutionary tree)。分类学把生物划分为不同的群,而系统学试图寻找生物之间的关系。占主导地位的分类法是林奈氏分类系统(Linnaean),它包括一个属名和种加词。关于如何为生物命名的原则有很多国际协议,例如《国际植物命名法规》(International Code ...

物种(Species)是生物分类的基本单位。物种的概念经历了相当长的历史演变,仍存在不同的观点,但是,按照现代生物学的观点,下述的物种概念是多数植物学家认同的,即物种是具有一定的形态和生理特征以及一定的自然分布的生物类群;同种植物的个体,起源于共同的祖先,有极近似的形态特征,个体间能进行自然交配并产生正常发育的后代;不同种的个体杂交,一般不能产生正常能育的后代,存在生殖隔离;一个物种是由1-无数个 ...

90年代初期开始实施的人类基因组计划,在经过各国科学家近10年的努力下,已经取得了巨大的成就。不仅完成了十余种模式生物(从大肠杆菌、酿酒酵母到线虫)基因组全序列的测定工作,还有望在2003年提前完成人类所有基因的全序列测定。那么,知道了人类的全部遗传密码即基因组序列,就可以任意控制人的生老病死吗?其实并不是这么简单。基因组学(genomics)虽然在基因活性和疾病的相关性方面为人类提供了有力根据但 ...

分子生物学是从分子水平研究生命本质为目的的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也为人类利用和改造生物创造了极为广阔的前景。 所谓在分子水平上研究生命的本质主要是指对遗传、生殖、生长和发育等生命基本特征的分子机 ...

现在我们通用的“基因”一词,是由“GENE”音译而来的。基因原称遗传因子,这一概念由来已久,例如斯宾塞的“生理单位”,达尔文的“微芽”,魏斯曼的“定子”等都是为了企图说明世代之间性状遗传机理的早期遗传因子的假说。 1865年,奥地利原天主教神父、遗传学家约翰·格雷戈尔·孟德尔(1822―1884年)根据豌豆七对不同性状的杂交实验,总结出遗传因子的概念以及在生殖细胞成熟中同对因子分离、异对因 ...

u Biometrics: Biometrics refers to the automatic identification of a person based on his/her physiological or behavioral characteristics. This method of identification is preferred over traditio ...

绣眼鸟属 绣眼鸟属(Zosterops;white-eyes) 雀形目绣眼鸟科的1属。体形小,体长90~122毫米;嘴小,为头长的一半,嘴峰稍向下弯,嘴缘平滑;鼻孔为薄膜所掩盖;舌能伸缩,先端具有角质硬性的纤维簇;眼周有白圈;翅圆长;尾短;跗蹠长而健。雌雄相似(见图)。世界共有57种,分布自亚洲南部至大洋洲和非洲。中国仅有3种。 暗绿绣眼鸟为本属常见种类。头顶和尾上覆羽暗 ...

锈菌目 锈菌目(Uredinales) 冬孢菌纲的1目。本目真菌菌丝有隔膜,初生菌丝单核,随后双核化,生长在寄主的细胞间隙,以吸器侵入细胞。吸器一般围绕着细胞核与细胞质紧密地结合在一起。锈菌的细胞质中含有核微粒、线粒体、肉质网、糖元颗粒和类脂体。菌丝隔膜的结构与高等担子菌不同,而与子囊菌近似,向心生长,上下各有1层电子密集层,中间为1层电子稀薄层,从四周向中心逐渐变薄。中央有被填充物填塞的孔, ...

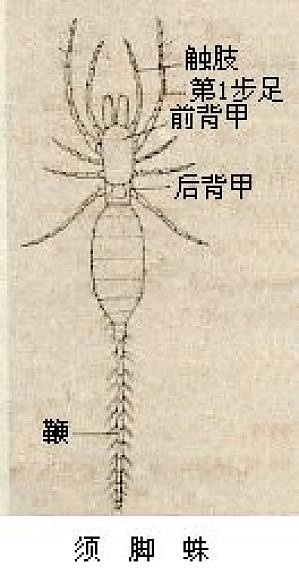

须脚目 须脚目(Palpigradi) 蛛形纲中1小目。体小型,不超过3毫米。前体的背甲分成3部分:最前一片大,叫前背甲,卵圆形,覆盖从螯肢到第2对足的4个体节;后面两个自由体节分别着生第3、4对足;在第1个自由体节的两侧各有一块小的中背甲,在第2自由体节的背方有一大块较大的后背甲。腹部的最末3节变细,后面有一根细长而分节的鞭(见图)。已知1科4属约50种。分布于热带和温带。中国尚 ...

许家窑人 许家窑人(Xujiayao man) 中国北方发现的早期智人(尼人)化石之一。1974年在和河北交界的山西阳高县古城公社许家窑村东南1公里的梨益沟西岸的断崖上,发现了很丰富的古人类古文化遗址。迄今为止获得人类化石共17件,包括顶骨11块,其中两块是较完整的左、右侧顶骨,枕骨2块,小孩左上颌一件,右侧下颌枝一块,牙齿两枚。还有大约2万块的石片和石器以及大量的骨器,另外还有丰富的哺乳动物 ...

须腕动物门 须腕动物门(Pogonophora) 动物界的1门,是唯一没有口和消化管的非寄生三胚层无脊椎动物。细长的触手是须腕动物门的主要鉴别特征。须腕动物与其他动物类群的触手不同之处在于它们具有微小的羽枝,这些羽枝系由单一的表皮细胞延长而成,具有吸收营养物质的功能。营底埋生活,分布于世界各大洋。 须腕动物栖居在几丁质-硬蛋白构成的栖管内。栖管外表细如玉米须或较粗;大多数属的栖管具褐色或黄色 ...

亚目 亚目(Hyperiidea) 囊虾总目的1目。体多侧扁。头部与第1或前2胸节愈合,无头胸甲。腹部通常有6节,但末端2或3节有时愈合,尾节明显,有时裂开。有的类群(麦秆虫亚目)腹部退化,仅留痕迹。主要为海生,淡水中有少数种。全世界已知6000多种。 端足类复眼无柄。有些种构造简单,角膜为简单的小透镜,共有2对(如双眼钩虾科)。第1触角单枝或双枝。外鞭较长,内鞭称为副鞭,有时仅1节或数节。 ...

锈病菌类 锈病菌类(rust disease fungi) 引起植物发生锈病的真菌。属锈菌目。已发现130多属,5000余种,分别是蕨类、裸子和被子植物的专性寄生菌。在自然条件下只能在活的寄主植物体上生长,寄主植物被锈病菌类侵染后,在叶片、叶鞘或茎上长出铁锈状的孢子堆,俗称黄疸。 锈病菌的发育既具阶段性又呈多形态,生活史中产生多种类型的孢子。小麦秆锈病菌是典型代表,一生中产生 ...

萱藻目 萱藻目(Scytosiphonales) 褐藻门的1目。藻体是由薄壁细胞组成的膜状体。较大,直立,不分枝,圆柱形,叶状或球形。生长方式为居间生长或混合生长。每个营养细胞都具有1个大的片状色素体,每个色素体含有1个蛋白核。毛普遍存在。异型世代交替。生殖器官只有单列的多室囊,数量很多,但不形成子囊堆。单室囊只存在于某些属中的小的皮壳体阶段。仅萱藻科1科8属16种,都是海产,广泛分布于世界各 ...