轮枝链霉菌(Streptomyces verticillus)产生的抗肿瘤的抗菌物质,由梅沢浜夫等(1965)分离出来的。可分为A、B两大类, A类还可细分为5种。在化学结构上,是含2-3个硫原子的多肽与铜螫合。抗肿瘤作用是基于它可抑制DNA合成,抑制作用包括切断DNA和抑制DNA多聚酶的合成.据称对鳞状上皮细胞癌尤其有效。 ...

博塔洛氏管 Botal(lo)′s duct 亦称博塔洛氏动脉管。是以巴黎医生博塔洛(L.Botallo,1530)的名字命名的。在肺鱼类和有肺的高等脊椎动物发生时,由于咽部腹侧第四鳃弓相应的第四动脉弓发展为肺动脉,但在两栖类的有尾类,则由第四动脉弓的下部向肺分化成肺动脉,其余的部分形成小管与背大动脉相连,这个小管称博塔洛氏管。羊膜炎在胚胎期、胎儿期有此结构,第四动脉弓血液的一部分,由肺动脉送 ...

亦称博物志、自然志、自然史。是叙述自然即动物、植物和矿物的种类、分布、性质和生态等最古学科之一。近世以来,博物学一词往往是与具有物理学意义的自然哲学(natural history)相对立的.由于以统一研究生命现象的概念的加强为背景,生物学及其新的分支学科不断发展,因此,19世纪后半期以来,博物学的综合性的意义已逐渐减弱,及至本世纪博物学作为一门学科的名称就很少使用了。此外,natu-ral ...

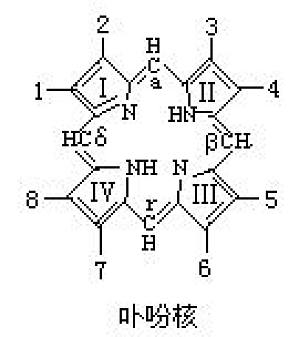

卟啉 porphyrin 以4个吡咯环被4个次甲基-CH=互相结合的闭环卟吩(porphin)作为基体,在其1-8(和α-δ)位置上取代了甲基、乙基、乙烯基等基团的衍生物,统称卟啉。根据1-8侧链的链型和排列状态而有各种卟啉,如卟啉、粪卟啉那样、在二种侧链结合在各吡咯环上时,则有4个异构体,原卟啉在有三种侧链时,便有15个异构体。天然发现的原卟啉按照费歇尔(H.Fischer)的分类称为Ⅸ型。 ...

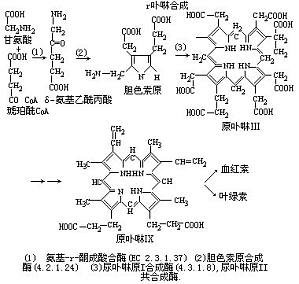

生物体内卟啉核是由甘氨酸和琥珀酰CoA合成的。这里生成的δ-氨基-γ-乙酰丙酸二分子缩合变成胆色素原,再由4分子胆色素原生成具有卟啉核的尿卟啉原Ⅲ。此物后来经粪卟啉原Ⅲ变成原卟啉Ⅸ,在这里分出了血红素合成系统和叶绿素合成系统.发生了分叉. ...

卟啉代谢异常的疾病,多数属遗传疾病。发作时大量排出尿卟啉Ⅲ的类型是显性遗传,可侵犯中枢神经。排出卟啉Ⅰ的类型是隐性遗传,卟啉沉积在组织中,皮肤对光过敏。在正常人中Ⅰ类卟啉物质只有微量存在,这是由于突变个体获得了合成Ⅰ类卟啉物质的能力,是有害突变的例子。在铅或丙酮缩二乙砜(Sulfonal,索佛那)中毒和患阿狄森氏病(Add-ison′s disease)(慢性肾上腺皮质功能减退症)时也会出现这 ...

绿色植物中由于呼吸与光合作用相反的气体交换,而得到完全互相补偿,即氧或者二氧化碳完全不吸收和放出时的光照强度(照度)称为补偿点。补偿点越低的植物,越能很好地利用弱光,补偿点的值是衡量各种植物是否能利用弱光进行光合成的一个标准。在野外生长的植物,应考虑包括夜间呼吸损失的日补偿点(daily compensation point)。补偿点一般是用照度的绝对值,或用对光的百分比来表示,而水生植物则用 ...

在植物病理学上是指在植物受到病虫的侵害时,植物组织对此所进行的颉颃作用,使被害部位愈后反而比正常部位发育的更好,这种作用称为补偿作用。这在植物的特定组织或发育的某个阶段常可见到。 ...

主要是在脊椎动物早期发生时,在由诱导所引起形成物的构成上与诱导者组织有关,此时把这样的诱导形式称为补充诱导(为自体诱导的对应词)。例如将脊椎动物胚胎的预定脊索移植到另一原肠胚的腹侧而产生诱导时,则所诱导出的次级胚胎是由来自被移植胚体组织的神经系统、感觉器官、以及来自组织者的脊索和来自两者的中胚层组织共同形成的。 ...

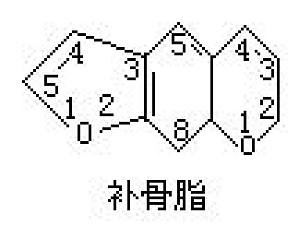

一些高等生物(Ficus或Angelica属等植物)中发现的杂多环式化合物,有时也作为其天然衍生物和半人工的衍生物的一类化合物之总称来使用,另也称为furocoumalin。补骨脂及其衍生物(8- 甲氧补骨脂,4,5′,8-三甲基补骨脂等)对病毒、细菌和高等生物在培养细胞时有光敏化作用。补骨脂在暗处可与DNA进行可逆的结合(intercalation)。当用360纳米附近的紫外光照射时,则首先 ...

又称再利用途径,再生途径.适应于生物体的需要,将已分解的生物体的一部分物质加以利用,再次进行该物质的生物合成的一个途径,是与新生途径(denovo pathway)相对应的术语。例如,核苷酸生物合成时,是从核酸分解产物的碱基和核苷在磷酸核糖基转移酶和核苷酸酶的作用下合成的,是又在新的核酸分子的合成中起作用的途径。 ...

海藻(绿藻、褐藻、红藻)在光合作用中能充分利用光成为其自身颜色的补色。海藻的颜色是与其分布深度的光波长的组成相适应的,例如绿藻在光合作用中能充分利用红色光,褐藻、红藻则能充分利用绿蓝色光,在水中由于长波光比短波光衰减得快,所以从浅处到深处,海藻是按绿藻、褐藻、红藻的顺序进行分布。这是由恩格尔曼(T.Engelmann,1883-1884)提出的见解。但奥尔特曼斯(F.Oltmanns)和伯索特 ...

动员感染、炎症反应、免疫反应,出现各种生物学活性的体液成分(主要为血清)之总称。存在于正常血清中,目前已知有9种成分,分别称为C1,C2,C3,…C9。C1和C2遇热则弱,在56℃处理30分钟可灭活。补体含量因动物而不同,其成分亦不同。豚鼠血清中各种成分颇为均衡,含量亦多,因此为许多实验所采用。对Ag-Ab按C1,C4,C2,C3,C5,C6,C7,C8,C9的顺序进行反应;但也了解到有按不同 ...

对补体第三成分(C3)的受体,存在于多形核白血球、巨噬细胞、 B细胞、人O型血的红细胞、哺乳动物的血小板中.在补体活化途径的第一途径,在抗原抗体复合体上是按C1→C4→C2→C3的顺序进行反应;第二途径是在血清中各种因子的存在下,譬如对细菌细胞壁等成分C3进行反应。进行反应的C3活化后,分为C3a和C3b,而C3b可附着于抗原和细菌多形核白细胞(特别是嗜中性细胞)和巨噬细胞,通过C3b受体对物 ...

也称作补体系统。补体的各成分,为抗原抗体复合体以及其他成分,离子等相继会合连锁被活化,结果引起免疫细胞溶解(immune cytolysis)和免疫溶血(immune haemolysis),也就是细胞和细菌、红血球等的溶解或免疫粘着等许多免疫生物学现象(图C1-C9为补体的第一到第九成分),这一机制称为补体活化途径,大致可分为两种途径,第一补体途径(classical pathway)和第二 ...

利用抗原抗体复合物同补体结合,把含有已知浓度的补体反应液中的补体消耗掉使浓度减低的现象,以检出抗原或抗体的试验,为高敏度检出方法之一,特别是根据抗原物质的特性,抗原抗体反应不能用沉淀反应或凝集反应观察时也可以利用此法。试验由两个阶段组成:首先将经过56℃处理30分钟使补体灭活的抗血清,与抗原及补体(通常将豚鼠血清作适当稀释后使用)混合使起反应。第二是加入已同抗绵羊红细胞抗体相结合的绵羊红细胞( ...

容易捕捉昆虫的变态的食虫植物叶之总称。其形态和捕虫机制也是多种多样的。例如猪笼草(Ne-penthes mirabilis)的囊状叶和瓶子草(Sarraceniapurpuria)的漏斗状叶。加里福尼亚瓶子草(Darling-tonia)的管状叶的内腔面上,生有倒毛和粘液,昆虫一旦落入,便无法爬出来。狸藻(Utriculariavulgaris)的囊状叶,在其入口的小孔,有活扇密闭,通过腺毛的 ...

狭义指某种动物捕捉另一种动物而杀食之。广义是指某种生物吃另一种生物,如草食动物吃草;同种个体间的互食、食虫植物吃动物等也都包括在内。捕食时被食者的种群变化有很大的影响。捕食者种群所杀死的被食者的总数,等于每个捕食者的捕食数与捕食者个体数之积,这二者都要受被食者密度的影响。索洛蒙(M.E.Solomon,1949,1964)区分出两个概念:根据被食者密度的变化,把每个捕食者相应捕食数的变化,称为 ...

寄生蜂、寄生蝇等许多寄生昆虫(insect par-asite)在摄取完成发育所必需的营养后,把寄主杀死。寄主通常也是昆虫。辅食寄生者与其他寄生者相比较,特征是其躯体与寄主的比值要大些,仅幼虫期营寄生生活,成虫能自由生活,并且看不到寄生者所特有的体制退化的现象。根据这些特征可以认为,寄生性昆虫具有真正寄生者与捕食者的中间特征,所以称为捕食寄生者或拟寄生者.这是罗伊特(O.M.Reuter,19 ...

以乳哺育其子称为哺乳。哺乳是母亲的泌乳、授乳和子的吸乳行为为必要条件。初生儿对其所接触之物均具有吸吮本能,但一般在数日之内便对特定的母亲确立吸乳行为。哺乳期间母亲显有母性行为以保护其子。大部分动物,由吸乳刺激促进生乳素的分泌是持续泌乳的重要因素。泌乳量与乳儿数成比例地增加,所以随乳儿的发育和吸乳次数减少而乳的分泌量也减少。 ...