指形成层细胞分裂形成于其外侧的韧皮部。与初生韧皮部无本质差别,一般细胞呈辐射方向规则排列,韧皮部密度也大,其长度较短,壁一般也比较厚,筛板或侧壁的构造多较复杂。此外,次生韧皮部有时具有联系木射线和形成层作为境界的韧皮射线、厚壁细胞、分泌细胞、乳管和树脂道等。双子叶植物一般次生韧皮部的运输功能一年内结束,筛管由于胼胝体堵塞或从内部新生部分增粗而被压扁,但韧皮射线作为贮藏组织其作用可长期保持下来。

亦称为内胚乳。是胚乳组织的一种。在种子植物胚囊内发育,贮藏养分,胚发育时供给营养。裸子植物是由胚囊的单核分裂形成单倍体组织(初生胚乳),被子植物由于双受精的结果,极核和精核形成三倍体核分裂和多核增殖的组织(次生胚乳),两者来源是不同的。兰科(Orchidaceae)植物结合的胚乳核经1-2次分裂后退化。无胚乳种子发生初期胚乳组织在稍有发育时不久便退化了。通常胚乳是由同形细胞群构成的,但禾本科( ...

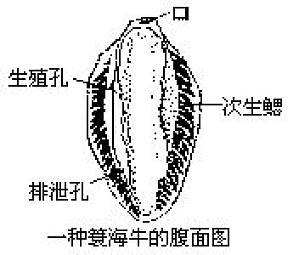

亦称适应鳃(adaptive gill)。是软体动物的原鳃(实际上是栉鳃)消失后代之而来的鳃。一般,裸鳃类(海牛类)的背鳃、簑海牛的背角、竖纹海牛外套膜下方和足的侧方生有数列,以及在嫁类的外套膜下面的外套鳃(pallial gill)等都是这种鳃的例子。 ...

是指形成层射线原始细胞形成的射线。是初生木质部和初生韧皮部之间作辐射状水平伸展的组织,其达到初生木质部和初生韧皮部者称为次生髓射线,可与两者无关的短射线即三生髓射线相区别。与初生髓射线相比,通常幅度较窄。

一般在动物体中正常状态下形成的寄生微生物区系,随着寄主机能状态或环境等的改变,可被完全不同的区系所取代,此时新出现的这个区系一般就称为次生微生物区系。在自然界中,如土壤等一些环境中,已成为顶极的某种微生物区系,演替成其他区系的现象是常见的,但在高等动物组织中,为了体内稳定homeostasis),可维持一定的寄生微生物区系。不过在乳儿和杂食的成年人的体中此区系则多少有些不同。另外在患急性细菌性 ...

是随着细胞的成熟于初生细胞壁内侧所形成的壁层。在一般情况下,次生壁一旦形成就失去伸展生长的能力。

指形成层内外新形成的维管束。向内形成的组织叫次生木质部,向外形成的组织为次生韧皮部。因为是形成层细胞切向分裂所形成,所以形成呈辐射方向有规则的排列(尤其是裸子植物更明显),但是在双子叶植物中由于导管比其他细胞大,其排列不甚整齐。此外,它贯穿于形成层,跨木质部和韧皮部分化出辐射状水平伸展的髓射线。

原来的植物群落由于火灾、洪水、崖崩、火山爆发,风灾、人类活动等原因大部消失后所发生的演替。由其他地方进入或残存的根系、种子等重新生长而发生的。可认为它是原生演替系列发展途中而出现的。这种逐渐发生的演替系列称为后成演替系列(subsere)。 ...

是由次生分生组织新形成的组织之总称。见于进行次生增粗生长的裸子植物和木本双子叶植物。即指从形成层产生的次生维管束、茎和根周边部分的木栓形成层所产生的木栓组织等。

〔1〕参见刺细胞。〔2〕腹足纲的簑海牛属身体背面具许多背角,其中收藏着作为消化管延长部的肝盲囊以及与此囊以细管相连的小囊,即刺胞囊。后者以背角前端的小孔向外界开口。刺胞囊壁的细胞内因有许多刺细胞故呈白色。这种刺细胞原是水螅纲的水螅体所有的,但经过蓑海牛的口、消化管和肝盲囊,被收纳在刺胞囊壁的细胞中,而成为盗刺细胞。 ...

〔1〕有关刺激的定义有许多说法,但一般的定义是:能在生物体内引起或诱导特异的生活活动或活动增强的外部作用因素。对复合刺激进行分析,则可归结为各个因素的刺激,即物理作用和化学作用以及有关的变化因素。原则上,整个生物系统多少都具有对刺激产生反应的本能(被刺激性),其中特别显著的是神经及感觉细胞和肌肉等。根据韦沃恩(M.Ver-worn)的分类,营养的刺激和形成的刺激多是持续性的,由其所诱发的生物活 ...

亦称乘积定律(德Produktgesetz)。不拘于刺激强度和持续时间,而引起生物体特定种类反应的刺激量的阈值常为恒定值。假如设刺激强度为I,而此时的刺激阈时间为t′,则恒定值=I×t′。因为这时刺激的强度-时间曲线是直角双曲线,所以也有双曲线定律(德Hyperbelgesetz)之称。光刺激时,此定律与光化学上的Bunsen-Roscoe定律相一致。 ...

感觉器官不仅是单纯地接受感觉刺激,传向神经中枢,引起特定的反射,而且通过传入性冲动的发出,也能提高神经系统的反射兴奋性(刺激性作用),使神经中枢保持正常活动。后一机能占优势时,此感觉器官称为刺激性器官。刺激性器官的例子遍及全动物界,多是作用于动物一般的体运动。刺激种类有机械刺激、光刺激、热刺激,但化学性刺激尚不清楚。水母的伞缘体(缘瓣器和缘膜胞)的被动性摇动对伞肌的节律性收缩起刺激性作用,从而成为 ...

在植物生长发育期,要经过4-11个月旱季的地方所见到的植物群落。叶子退化,由枝、茎较粗,且有叶绿素的耐旱性很强的高树〔有刺高树林(德Dorn-wald)〕或矮丛林〔有刺低丛林(德 Dorngobüsch)〕组成。有时会把具同样生活型的草本植物混淆在一起。多出现在稀树干草原和干燥荒原间的干燥气候地带。分布在非洲南部和东部〔金合欢(Acacia)、阿当屯(Adenia)、大戟(Euphorbia) ...

收藏在刺胞内,系在刺激的反应时所发射出来的丝状物。其长度、形状、性质等是各种各样的。特别是形状可作为刺胞型的分类根据。刺丝几乎都是中空的管状构造,靠反转、翻出向外发射。

亦称丝胞。原生动物,尤其是纤毛虫类所具有的特殊细胞器,在表膜的下边排列有很多纺锤形小囊,在草履虫长2-3微米纤毛基部规则地排列着。遇化学的(酸、碱等)、机械的(压力)、电的以及其它各种刺激而射出体外。当时各丝胞极度伸长(草履虫为40微米以上),从偏光显微镜和电子显微镜相来看,其基本构造可能是由纤维性蛋白质构成的,是由于水或渗透而向一定方向伸展,这就是发射。有时可见丝胞与银纤维系的联系。丝胞一般 ...

在包膜(envelope)表面有病毒膜蛋白质规则地排列着,似如形成某种形态学的单位,称此为刺突。但是也还没有象壳微粒(capsomere)那样的作为已经搞清楚了的构造物赋以应有的定义,实际上可明确显示刺突的电子显微镜照片也并不多。 ...

亦称刺细胞。系有刺胞动物所特有的微细构造,大量藏于体表(特别是触手)、胃腔内面(特别是胃丝和隔膜丝)的上皮中。管状的刺丝从球形或卵形等中空胞体(刺丝囊)的一端向胞内腔延伸,在其中呈涡状卷曲,有的在口周围具刺细胞盖(opercu-lum)。此刺丝的瞬间外翻,射出过程,称为刺细胞的发射(discharge),通过各种实验作用因子可触发,其中胞内压和胞壁弹性之作用受到重视。刺丝囊是刺细胞内形成的非生 ...

在腔肠动物中,刺丝胞的形成,在很多情况下是把刺丝胞藏在细胞内,这是由所谓间细胞(I细胞)产生的。 ...

毛状感觉小体的一种变形,指表皮壁特别肥厚的构造。起着味觉或触觉感受器的作用。前一种毛的尖端有小孔,从受器细胞伸出的绒毛的变形突起一直伸至顶端;而后者无小孔,受器细胞的突起附于毛的基部。分布于双翅目的唇瓣和跗节的,对气味有感觉;另外分布于蝗虫小颚须的,在食草选择上有作用。