原生动物的原纤毛类蛙片虫(Opalina)、双核蛙片虫(Zelleriella)等的细胞中存在许多同形的核,在核分裂时每个核中都会出现一定数目的大小不同的二种染色体,各具有独立的变化形式。这二种染色体分别被称为大染色体和小染色体。一般认为大染色体具有和大核即营养核一样的功能,而小染色体则具有和小核即生殖核一样的功能。 ...

哺乳类胃背部肠系膜(胃系膜)从胃与肠之间向前膨出,在肠的前方下垂形成皱襞,称为大网膜。从发生学来看,是各由二层腹膜相合的前叶与后叶形成。两叶在下端相连,由此而生成的囊状部称为网膜囊,并以称为网膜孔的部分与腹腔相通。

是叶系统器官学的类型之一,小形叶的对应词。一般是以大形并在茎部维管束内有叶隙为其特征。O.Lignier(1903)将此限定于真蕨类,并称为大型叶类(macrophyllinae),E.C.Jeffrey(1902)将此扩大应用于种子植物的叶系统,并把它们概括为羽叶植物类(pteropsida)。然而大形叶是否归属为一个系统尚未进行探讨,根据叶的概念在一部分被子植物(如山毛榉目Fagales、 ...

是指大小不能从3号缪勒(Mülla)金属网通过(网眼每边长约300微米)的浮游生物,也就是指罗曼(H.Lohmam)所说的从船上也能辩认的1—5.6厘米大小的浮游生物(巨型浮游生物与中形浮游生物之间),但多数人是采用后一种意见,所以小的水母等也属于此类。 ...

属于南陆界的动物地理区之一。由新西兰、西南太平洋群岛、南极大陆等区域组成,这三个区域各有其独特的动物区系,所以分别形成三个独立的亚区,即新西兰亚区(New Zealandian subregion)、大洋洲亚区(Oceanian subregion)、南极亚区(An-tarctic subregion)。各亚区分别代表各自的地区。本区完全没有哺乳类和蛇类。新西兰亚区动物区系的显著特征是保存有失 ...

是蟹类后期水蚤幼虫(Metazea),相当于虾类的糠虾期幼体。在从浮游向底栖过渡期间,许多可发现于漂流的藻类上。大眼幼体的附肢几乎同成体的一样。非二枝型。腹部很发达,不向胸下折叠,而是伸向后方,5对腹肢用于游泳。此时后期水蚤幼虫上所能看到的背突和侧突已经消失。 ...

某器官的一部分或成对脏器的一侧受到损害或切除时,残余部分或残留的另外一侧脏器则肥大,并出现功能增强时称之为代偿性肥大或代偿性功能增强(compensatory hyperfunction) ,这在内分泌腺尤为明显。例如切除大部甲状腺后,因甲状腺激素减少,致促甲状腺素分泌抑制解除,甲状腺分泌增加向发生残余部分的代偿性肥大。除了内分泌腺外,例如切除肝脏的一半,残余部分立即生长肥大,生长出所谓的再生 ...

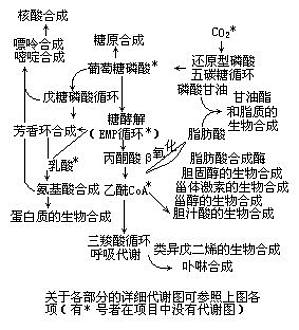

为加速或延缓物质代谢的反应或者改变代谢途径的总称。部分系统的调节由于组成复杂,所以作为对生物整体进行调节。调节的基本机制认为:(1)由于细胞内基质及辅酶浓度的变化,酶反应的速度也发生变化;(2)由于反应系统中最终产物的形成,使前一阶段中酶的受反馈抑制;(3)因细胞内的物质而产生酶的变构效应和蛋白质的修饰;(4)酶合成的诱导或抑制,可以把(2)看作是(3)的特殊情况。用激素进行调节,在进行分析时 ...

在生物体内把从A到X的酶反应常规程序(A→B→C→……X),称为A至X的代谢途径。A→B、B→c等各反应则称为中间代谢(途径)。概括生物体代谢途径的重要特征为(1)由代谢的中间体产生许多分支,从而构成了复杂的代谢网;(2)正反应(A→X)与逆反应(X→A)的途径往往是不同的,因此防止达到单纯的平衡状态;(3)在代谢途径的一些中间过程有各种代谢调节作用。把代谢途径以线路图案形式来表示就是代谢图( ...

简写M-T曲线。表示对外界温度机体代谢量变化的曲线。代谢量用热量、氧消耗量或二氧化碳产生量来表示。动物个体通常是取静息时的自然代谢量(简写 RAMA。静息代谢量RMA,也称标准代谢量。在人则称为基础代谢量BMR)。一般的组织、细胞或变温动物个体的M-T曲线,呈与酶反应速度-温度曲线相同的峰型,在生存可能的温度范围内,代谢量与温度共同上升,但超过限界时则急剧下降。恒温动物的M-T曲线呈谷型,在仅 ...

是指与代谢物质、辅酶、维生素等在结构上或机能上相类似的物质,这些物质能阻碍与其有关的代谢过呈。例如与P-氨基苯甲酸的构造相类似的胺磺酰(sul-amine),就能阻碍与前者有关的细菌的正常生长代谢。另外,丙二酸能阻碍琥珀酸氧化酶的形成,因而使三羧酸循环停止。在多数的场合下这种阻碍是颉颃的(颉颃阻碍),如给与高浓度的该代谢物质、辅酶、维生素等,能使这种阻碍作用减轻以至消除。颉颃物质的阻碍作用,是 ...

在物质代谢过程中,从开始物质A到最终产物X变化中间产生的物质,称为代谢中间产物。如以模式图表示则为:(2)A→B→C→D→……→X 式中的B、C、D……等都是中间产物。代谢中间产物一般在代谢进行中,多半是达不到能够容易察觉的浓度(或者数量),但当某一阶段2)代谢的速度比其他阶段特别慢时,就会引起其前一个代谢中间产物(此时为B)的积累,如果给予适当的反应条件,进行适当的预处理或者使用特异的毒物 ...

是指摄入机体内的分子由酶等的作用而引起的变化,包括物质代谢和能量代谢的综合术语。一般单称代谢时,虽然都认为是指前者,但实际上两者是密切不可分的。两者的反应永远是相互联系和相互制约而成为复杂的代谢网,从而构成机体的整个代谢。代谢的机能可归纳为:(1)由外界摄取能量(光、营养);(2)合成和维持细胞的结构单位(氨基酸、核苷酸等);(3)从结构单位进一步组合(蛋白质、核酸、脂质等);(4)机体机能上 ...

亦称前耻骨(prepubic bone)。是由耻骨前端到腹壁的1对骨块。在哺乳类中,单孔类和有袋类有之。在有袋类中,有支持育儿囊的作用。在化石爬行类中也未能证明有此骨存在,与其他脊椎动物的同源关系尚未明确。 ...

系广义的轮形动物和线形动物之合称,作为原体腔类的一门。亦称袋虫类。身体横切面几乎呈圆形,体壁和内脏之间为宽大的原体腔(假体腔),间充组织不发达。消化管具肛门(有次生性消失者),排泄器官为原肾管。无循环器和呼吸器。雌雄异体。神经系由脑和自脑向后方走行的2—4对主要神经索构成。分类:亚门1.无吻袋虫亚门(Arhynchaschelmin-thes),纲1.轮虫纲,2.腹毛纲,3.线虫纲,4.线形纲 ...

指苔类的二、三属Nardia)、护蒴苔属(Kantia),颈卵器在卵受精后生长,配子体主轴向外伸长呈囊状,其内藏造孢体,此结构称为袋伏雌苞。有时在中轴部位形成相当于囊伏的部分(绒苔属Trichocolea),称为造腔现象(coelocau-ly)。 ...

在地层学上,广义的带指的是根据一种或多种化石形成具有特征的一组地层。A.Oppel(1856)提出的狭义的带,表示为由两种以上生物生存期间的组成所确定的层位学上的划分。美国、德国、法国的侏罗纪地层已分为33带。带本来是纯粹的层位学的尺度,但也有象W.H.Waagen.Dunbar那样而部分地作为时间的尺度来使用,包含有多种概念。 ...

是茎的一部分异常扁平化所成的畸形。见于蕨类植物和种子植物。是由于茎的生长点向侧面增加而引起的,里面可见到多数叶为不整齐的叶序,有时着生多量的花,可达到100朵,Lilium au-ratum)、卷丹(Lilium lancifolium) 往往顶端分离为细枝,但也有能恢复正常的。在侧枝、花序、花、根、叶柄等部也有发生。除因二、三个隐性或显性孟德尔基因遗传的情况Pharbitis nil) 以外 ...

是指尽管全身有病毒感染和繁殖,但外观上并不呈现任何病症的植物而言,一般称此为某病毒的带菌植物。带菌植物作为病毒的传染源已成为农业上的一个问题。

生物的群落(复数)或各种不同的种群在地面上作平面的相互衔接的分布状态,称为带状分布,带状分布也称成带结构。往往是与环境条件的垂直差异或水平差异相对应的,但也有因种间竞争的参与而造成的。在山坡与高度相适应的植物群落的垂直分布以及在潮间带所见到的与干潮期长短相适应分布的海藻、附着动物等的分布等都是带状分布的典型例子。此外对于森林内从树冠层到地表层整个植物或部分植物以及动物等的垂直分布;海洋和湖泊从 ...