亦称口后节。是环节动物接续口前叶的体节,口开于腹面,如果把口前叶作为第一体节,那末围口节就是第二体节,但通常是把围口节作为第一体节。相当于担轮幼虫口后方的部分,与口前叶合称为头部。多民类具有1对乃至数对触须(tentacular cirrus)。 ...

在鳞翅目昆虫的气管附近,形成网状的腺状组织。呈黄绿色,所以能与脂肪组织区别。在细胞质中含有颗粒,也可以观察到分泌现象,但机能不清楚,核大形而不规整。 ...

指在部分二倍体细菌中,重复的染色体部分来自供体菌的那部分染色体是内基因子的对应词。 ...

亦称为假晶锥眼。昆虫複眼中的一种小眼。不是晶锥体细胞的特化,也没有晶锥体,代替它是由角膜内陷成具有表皮性、细胞外性的锥状体样的物体,在高等鞘翅目中可以见到。 ...

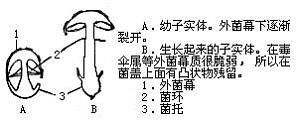

(1)亦称周包膜。指伞菌类子实体下的最外层呈袋状的部分。外菌幕由菌丝组织构成,但由于菌丝密度的不同,可随子实体的生长而破裂、脱落,有的在菌盖的表面残有白色的凸状物或痂皮(毒伞属),有的在菌柄的根部留下一个菌托(鬼笔属、红毒伞属)。特别是有的内层(内菌幕)在开伞时被扯成碎片残留在柄的上部,其中最显著的称为菌环,形态上有菌环和无菌环是属的分类特征(蘑菇属、伞蘑)。 (2)又称覆盖膜。指哺乳类的听 ...

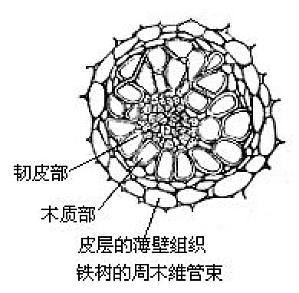

指内部为韧皮部,其外侧排列着木质部的维管束或中柱的类型。为外韧型的对应词,这只不过是现象,而所谓外韧型却完全是另一系统的类型。在并立维管束中,位于内侧的木质部其切面扩展为V型,把外侧的韧皮部夹在其中,直至包围在外侧。与外韧型比较,它是次生的。普遍存在于单子叶植物百合目的根茎中(例如君影草根茎的中柱)。 ...

指脊椎动物的早期神经胚,在围绕神经板的神经区和表皮区之间的狭小部位,于神经胚中期成为神经褶被提起,在神经管形时,则作为神经冠位于其背面正中部位的细胞群。此胚区虽属于外胚层,但已明确,曾是所有中胚层性的间充织、软骨、色素细胞等与一部分脑神经节、脑脊髓膜、神经鞘等也从此胚区的一部分分化而来的。另外,在上述胚区以外,认为原为外胚层一部分的胚区,形成所谓中胚层性器官的,已明白的有两栖类神经板的尾部区域 ...

指对细胞或噬菌体进行适当处理,除去内部组成物质所剩下的空壳。将红血球浸在低渗溶液内,膜的一部分被破坏,内部成分流出(溶血)后,可形成裂口部关闭的外壳。所得到的比较纯粹的细胞膜常用于物理化学和生物化学的研究。这种外壳是由以蛋白质(66%)为主要成分和卵磷脂(lecithin)等的磷脂质(20%)、胆固醇(8%)、唾液酸(3%)等成分所组成。是指将细菌已用溶菌酶、核酸分解酶等以及适当的溶剂Na-d ...

指动物其不暴露于体腔中而与相邻的器官、组织形成密接状态的有三层结构的管状器宫的最外层。这三层一起构成致密的组织,例如在血管、气管、食道等可以看到这种例子。 ...

后生动物发生过程中所出现的胚层之一,出现在胚的外表面或表面。一般在原肠形成时,残留在胚的表面,与向胚内移动的内胚层和中胚层分离。在羊膜类,预定外胚层和预定中胚层一起形成胚盘层上层,以后待通过原条(哺乳类、鸟类)或者是脊索中胚层管(爬行类)预定中胚层陷入时,才开始作为独立的胚层而覆盖于胚表。外胚层系来源于卵细胞动物极附近的细胞浆,胚层内卵黄的浓度极低,因它多是细胞最小的胚层。外胚层主要形成表皮和 ...

在脊椎动物肢芽形成时所见到的表皮组织的特殊形态之一。肢芽是在该部密集的间充织细胞,和被覆着它的表皮一起膨出而形成的,但表皮的一部分显著肥厚,在肢芽的背腹界上形成堤状隆起。因此把这种外胚层性的构造,称为外胚层性顶堤。这种形态在肢芽间充织的生长和分化中是不可缺少的。在外胚层性顶堤和被覆着它的间充织之间,有关肢芽形态形成所必需的相互作用(上皮间充织相互作用)通过实验已被了解。有关外胚层性顶堤的维持, ...

胚乳的一种。是珠心的一部分于胚囊外面发展起来的养分贮藏组织,具有复核。见于睡莲科,胡椒科,藜科,石竹科,美人蕉科。是内胚乳的反义词。 ...

为禾本科的胚器官之一,但玉米没有外胚叶,而小麦的外胚叶是以细小的盾片形态存在于胚根的对侧。水稻的外胚叶则很发达,并且和胚根鞘组织相接,因而难于区分。也有把外胚叶解释为已退化的子叶器官(C·W·Wardlaw),但在前胚中部能发现胚形成时的残存部分。 ...

为外木型的对应词,在木质部外面分化成韧皮部的维管束或中柱的型式。可在同心维管束,并立维管束以及原生中柱中见到。但在同心维管束的中央有髓的情况下,还分为两种不同的类型:一是围绕髓与木质部相连接的类型(木贼的节);另是髓的外面有韧皮部的类型。即在木质部的内外都存在着韧皮部的双韧型(如蕨的双韧型的管状中柱)。 ...

指木质部和韧皮部内外相接而成的维管束,存在于裸子植物和被子植物的茎、叶中,是最普通的类型。在茎的外侧分化为韧皮部,在茎的内侧分化为木质部;在叶则位于近轴面的为木质部,远轴面的为韧皮部。 ...

(1)两栖类的幼体和一部分鱼类的幼体Polypterus)、肺鱼类的南美肺鱼(Lepidosiren),其由鳃区向体外突出的总状和羽状等的鳃称为外鳃,缺少支持骨。与此相反,而一般鱼类的鳃是在鳃裂内生长,这种不露出体外的鳃称为内鳃。两栖类的无尾类早期具有外鳃,以后随着鳃盖的形成被包裹在鳃腔内,不久退化,重新生出内鳃。内鳃起源于内胚层,外鳃起源于外胚层。 (2)=皮鳃。 ...

指菌根中,菌丝覆盖着高等植物的根,在其表面或近于表面的组织中繁殖,而形成“菌被”一种菌根类型。例如在桦木科、山毛榉科、松科等森林树木的根上,大多附生很多担子菌类特别是伞菌类的菌Boletus)、丝膜菌属(Cortinarius)、红菇属(Russula)等。 ...

从植物体外部分离出的小细胞,具有孢子的性质和功能,而相应于孢子囊内形成的普通孢子(内生孢子),这种孢子称为外生孢子。在真菌中所见的分生孢子和担子孢子等都是外生孢子。 ...

海葵等六放珊瑚类,其体肠腔分成各种大小的辐室。由1对完全隔膜所包围的狭长的小室称为内室。由2组完全隔膜所包围,较前者显著宽大的室称为外室。藉2组初级隔膜包围的外室的中央有1组次级隔膜,在次级隔膜和初级隔膜之间(即次级隔膜的外室)的中央有1对三级隔膜,按大小呈有规则的排列。 ...

指腕足类背腹2瓣外套膜中分布着网状血管系的不规则的空隙。 ...