严格地讲,是指多细胞生物在由一个细胞分裂而来的子细胞群体内,产生出形态上和功能上具有质的差别的两种类型以上的细胞的现象。这种现象的产生,包含着在原来未能察觉的特殊细胞的某种特征出现的过程。因此,细胞分化不是特指细胞群体间的差别,而且也往往使用于具有某种类型的细胞特征的出现。细胞分化的结果原则上是稳定的,特别是动物细胞,在细胞分化后再分化成其他类型的细胞只是例外。在已分化的细胞中,有的可能增殖, ...

腺病毒群 adeno-associated virus 缩写AAV。亦称腺附属病毒(adeno-satellitevirus,ASV)。属细小病毒属,是最小型的病毒之一,病毒质粒直径18—25毫微米,其中含有分子量为1.5×106的单链DNA。是由艾奇逊等(R.W.Atc-hison)于1965年从猴,以后又从人的腺病毒材料中分离到的。单独存在时不具有自我增殖能力,所以在增殖过程中必须和辅助性 ...

亦称3,6-二脱氧-L半乳糖,3-脱氧L-岩藻糖。是结合在构成大肠杆菌细胞壁的脂类多糖(lipopoly-saccharide)侧链上的一种糖。 ...

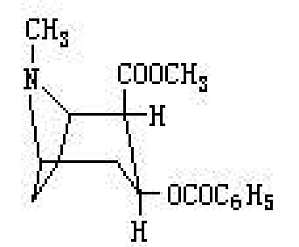

古柯叶中含有的局部麻醉药。在眼科等用于粘膜表面。由于容易导致一种带有陶醉性的慢性中毒,被指定为麻醉药之一。

坪井正五郎提出的有关日本石器时代的人种可罗泡库鲁人的学说。所谓可罗泡库鲁是由蝦夷人口传的北海道的土著民族,是“蜂丰莱下的人”的意思。他们身材矮小,居住竖穴,使用蝦夷人所不用的土器和石器,起初与蝦夷人共存,互相交易,传说以后从北海道离去。坪井还强调可罗泡库鲁与爱斯基摩人间的亲缘性,其以可罗泡库鲁学说与小金井良精的蝦夷人说相对立。这种争论在明治时代的后半期的学术界很盛行,但由于可罗泡库鲁学说只是根据口 ...

缩写为sRNA。在超速离心细胞匀浆液时,残留于上清部分的RNA。其大部分是转移RNA,也包括功能不明的低分子RNA。 ...

缩写为SFMC。系血纤维蛋白单体与FDP中的X、Y部分,或血纤维蛋白原或β-球蛋白形成的聚合物。在中性附近(pH7.4)不形成凝块。其中血纤维蛋白单体与血纤维蛋白原的聚合物具有为凝血酶凝固的性质,而血纤维蛋白单体与FDP的聚合物是不被凝血酶凝固的,加入硫酸精蛋白可形成沉淀物。 ...

在病毒的抗原抗体反应中,并不是整个的病毒粒子,而是有更小的粒子的抗原参与反应,这种更小的粒子的抗原称为可溶性抗原。例如流行性感冒感染时,细胞中可出现10纳米大小的可溶性抗原。可溶性抗原虽然是在感染过程中于细胞内产生的,但是在病毒粒子的组分中有时也包含它。

亦称形成性紧张。一般称平滑肌肌原性紧张为可塑性紧张。当研究去神经的平滑肌标本时,可进行被动的或主动的伸缩,但并不伴有张力的变化,即在一定的张力下,可在广的范围内取任意肌长。膀胱和胃的体积尽管变化,但它们的内压仍保持不变,其中一部分也是基于平滑肌的这种性质。可塑性紧张可假定通过作为肌纤维实质的是粘性介质和其中排列的收缩因素所形成的结构来大致说明,所以可塑性紧张也称为粘性样紧张。此外,脊椎动物等的横纹 ...

生物学上一般指组织损伤后营养补给和形态修复等机能的补偿。与发生学上的多能性大致同义。脑生理学上,在构成脑的神经网络上所发生的兴奋波,使通过的突触的传递效率发生变化,并在神经网络上留下长期保持的运动痕迹,称此为神经网络的可塑性,是脑的组织化的基本因素。

这是指以变形菌鞭毛(H抗原)缺失菌的局限性菌落(德ohne Hauchbildung)的形成来命名一种革兰氏阴性菌的表面抗原,亦称为菌体抗原(soma-tic antigen)。在化学上,是脂多糖的一部分,即多糖部分从与疏水性脂A共价键结合的寡糖形成的R核伸长的寡糖反复单位所构成的。根据报道,其中反复单位结构在不同的菌中均有其特具的形式,没有统一化的规则性,是具有多种形式结构的。作为组成糖,也有阿 ...

产生电兴奋,即产生动作电位的组织之总称。例如肌肉、神经等。其细胞膜称为可兴奋膜(excitab-le membrane)。 ...

感觉为声音的振动频率的范围。亦称可听阈。人为20—20000赫兹,其上限随年龄增长而降低。许多哺乳类的上限比人高,例如:鼠为4万,猫为5万,狗为8万,小蝙蝠为15—20万赫兹。与发声能力也有关系。蝙蝠在飞翔中发生超声波的声音,听其回响而避开障碍物(回声定位)。水生哺乳动物的外耳、中耳虽已退化,但借助骨传导仍可保持敏锐的听觉,特别是海豚类,具有与蝙蝠相似的功能。鸟类的可听范围几乎和人接近,已知也有利 ...

为表示某溶液的渗透压,有时使用与该溶液具有等渗的非电解质溶液的克分子浓度,称此为克分子渗透压浓度,以渗透克分子(osmole,Osm),或毫渗透克分子(m osmole, m Osm)来表示。因为1个重量克分子的理想的非电解质溶液的冰点下降度(△)相当于1.858℃,所以测定出某溶液的冰点下降度,就可由此换算出其克分子渗透压浓度。例如,1%的食盐水(171毫摩尔/千克)的冰点下降度为0.595 ...

亦称分子吸收系数。在测定由均一的物质层造成的单色光吸收时,把入射光强度I0与透光强度I之比的常用对数log10 (I0/I)为吸收率(absorba-nce)或为光密度(optical density)。在测定溶液的吸收光谱时,将对同一厚度的纯溶剂层和溶剂层的透光强度分别以I′和I表示,有时也把log10(I′/I)称为吸光量(absorbancy)。吸收度与均一的物质层厚度d之间,兰伯特(Lam ...

属于内安德特人的埃林斯多夫人群,即Weiden-reich的第三群的洪积世化石人骨之一。由K.Gorj-anovic-Kramberger(1900—05)在北部Croatia的Zagreb附近Krapina地方的岩洞(rock shelter)中发现的。男女老少共20多个。发现的这些人骨都是细碎的,可能是人吃人的结果。 ...

叶绿素a的吡啶溶液加抗坏血酸后用红光照射,则叶绿素a被光还原,所以溶液由绿色变成粉红色。因为是克拉斯诺夫斯基发现的,所以称为克拉斯诺夫斯基反应。认为这是光合作用的光化学反应的模式之一。加氧化剂于变粉红色的溶液中,则溶液又被氧化而重新恢复绿色。 ...

克兰费尔特(H.F.Klinefelter)等在1942年最初记述的综合征。外观上为男性,但伴有睾丸发育不全、细精管出现玻璃样变性、无精子形成、尿中促性腺激素排泄值增高及乳腺肥大等一系列症状。1959年雅可布斯(P.A.Jacobs)和斯特朗(J.A.Strong)证实本综合征的染色体数为47,性染色体的构成是XXY。这是由于父母一方在合子形成过程中X染色体不分离的缘故。发生比率大约是500名男性 ...

亦称蛋白质单分子膜法、界面展开法。系A.KKleinschmidt和R.K.Zahn于1959提出的使DNA 等高分子处于充分伸展状态在电镜下观察的方法。当把细胞色素C、DNA分子、醋酸胺的混合液(展开液)在水的表面上展开时,则在空气与水的界面上立即形成细胞色素C和DNA的单分子膜,用电子显微镜的铜网捞取此界面膜,经投影或电子染色,提高其反差(contrast)而作镜检。与渗透压冲击(shock) ...

由赫克斯利(J.S.Huxley,1957)提出的表示进化时间的单位。一克朗为100万年,毫克朗为1000年,千克朗为109年。 ...