指火山或温泉附近硫气孔周围生长的稀疏植物社区,是一种荒原群落。稀疏生长的原因,是由于粘质土壤存在着含硫气体。强酸性(在极限条件下pH为1.0—3.0),铝为活性铝,有毒害。因此,只有耐铝性和耐酸性土壤的植物才能生长。在日本,这些植物多半是Alnus firma Siea et Zucc.,木藜芦(Leucothoe Grayana Maxim.),木本黄精叶钩吻(Coriaria japonica ...

由还原型 NADP催化硫氧还蛋白还原的酶。EC1.6.4.5.。含有一个分子的FAD。使氧化型硫氧还蛋白的胱氨酸残基还原,变成一对半胱氨酸残基,后者进一步成为核糖核苷酸还原的电子供体。它存在于大肠杆菌、酵母、肝脏以及肿瘤细胞中。 ...

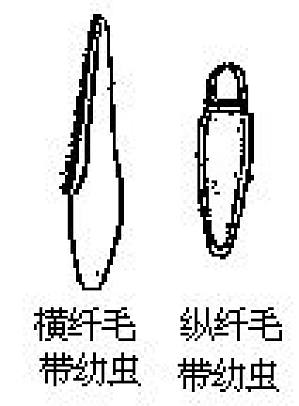

为珊瑚纲之多射亚纲(Zoantharia)的幼虫中与纵纤毛带幼虫和横纤毛带幼虫相对应之幼虫。此系于本质未详的情况下所用的名称。 ...

刺激皮肤所引起的感觉。主要包括触觉、压觉、温度觉和痛觉。①触觉、压觉:轻微的不致皮肤变形的机械刺激引起的感觉称为触觉,较强的致皮肤变形的机械刺激引起的感觉称为压觉。常把两者统称为触—压觉。触—压觉感觉器包括触觉小体、环层小体(压觉小体)、毛囊感受器以及游离神经末梢等。身体各部以口唇、舌尖、指尖的触觉最为灵敏,躯干背部较迟钝。②温度觉:冷觉和热觉合称温度觉。分别由冷、热两种感受器(均为游离神经末梢) ...

胃内容物和部分小肠内容物通过食管返流出口腔的一种复杂的反射动作。人在呕吐前常出现恶心、流涎、呼吸急迫和心跳快而不规则等症状。呕吐开始时,先深吸气,继之声门紧闭,膈肌和腹肌强烈收缩,使腹内压升高,同时幽门紧闭,贲门和食管舒张,胃内容物就通过食管从口腔强烈驱出。有时小肠还可发生逆蠕动,使肠内容物倒流入胃,故吐出物中可出现胆汁或蛔虫等。引起呕吐的原因很多,最常见的舌根、咽部和胃肠粘膜受异常刺激,或腹 ...

由溶解性化学物质刺激味觉感受器而引起的感觉。味蕾是味觉感受器,主要分布在舌背和舌缘的舌乳头中。口咽部粘膜亦含有散在的味蕾。化学物质作用于味蕾的味细胞,产生神经冲动,经各级神经传导,最后到达大脑皮层味觉中枢,形成味觉。人类的基本味觉有四种,即酸、甜、苦、咸,可分别由H 、糖类、奎宁和食盐(氯化钠)引起。辣味是由口腔的神经末梢受到某些化学性刺激后所产生的痛觉与其他味觉混合而形成的一种复合感觉。舌的不同 ...

由许多葡萄糖分子通过β-糖苷键连接而成的多糖。天然纤维素常同木质素、半纤维素、树脂等伴生在一起。棉纤维是较纯的纤维素(含97~99%)。纤维素不溶于水,但溶于浓盐酸和浓硫酸,是地球上最丰富的多糖化合物,广泛存在于植物如树干、竹秆、草秆、甘蔗渣中。纤维素为植物细胞壁的主要成分,对植物体有支持和保护作用。纤维素不能为一般动物所直接消化利用,但能为若干微生物所消化分解,对人类无营养价值,但有刺激肠道蠕动 ...

细胞在正常环境条件下发生的功能减退,逐渐趋向死亡的现象。衰老是生物界的普遍规律,细胞作为生物有机体的基本单位,也在不断地新生和衰老死亡。衰老是一个过程,这一过程的长短即细胞的寿命,它随组织种类而不同,同时也受环境条件的影响。高等动作体细胞都有最大分裂次数,细胞分裂一旦达到这一次数就要死亡。各种动物的细胞最大分裂数各不相同,人细胞为50~60次。一般说来,细胞最大分裂数与动物的平均寿命成正比。细胞衰 ...

利用物理、化学等方法杀死病原微生物以防止传染病传播的措施。常用的消毒法有物理的加热消毒法和化学的药剂消毒法。加热能使病原微生物细胞中的蛋白质凝固并使酶失活,因而能杀死微生物。煮沸是最常用的加热消毒法,一般不产芽孢的微生物经5分钟煮沸就可被杀死。用于消毒的化学药剂称消毒剂。常用的消毒剂种类很多,有75%酒精、碘酒、红溴汞(红药水)、龙胆紫(紫药水)、氯等。大多数消毒剂能使蛋白质凝固,碘酒中的碘能与蛋 ...

又称丘脑下部。位于大脑腹面、丘脑的下方,是调节内脏活动和内分泌活动的较高级神经中枢所在。通常将下丘脑从前向后分为三个区:视上部位于视交叉上方,由视上核和室旁核所组成;结节部位于漏斗的后方;乳头部位于乳头体。下丘脑能通过下述三种途径对机体进行调节:①由下丘脑核发出的下行传导束到达脑干和脊髓的植物性神经中枢,再通过植物性神经调节内脏活动;②下丘脑的视上核和室旁核发出的纤维构成下丘脑——垂体束到达神经垂 ...

又称右旋糖。一种单糖,含醛基的已糖。固体状态为白色结晶,溶于水稍有甜味,有旋光性,其水溶液旋光向右。广泛存在于生物体内,为某些双糖(如蔗糖、麦芽糖等)和多糖(如淀粉、纤维素等)的组成成分。游离的葡萄糖存在于某些植物的果实(如葡萄)和动物血液中,是生物体中的主要能源物质。人体血液中的葡萄(血糖)含量相对恒定,正常人空腹和安静时血糖浓度为80~120毫克%。中枢神经系统几乎全部依赖血糖的供应作为能源, ...

存在于尿中的一种蛋白水解酶。主要作用是激活血纤维蛋白溶酶原(纤溶酶原)成为有活性的血纤维蛋白溶酶(纤溶酶),从而使血纤维蛋白凝块(血栓)溶解。目前生产上制备尿激酶主要从男性尿液中抽提纯化。尿液中尿激酶含量极低,10吨尿液只能分离出1公斤左右尿激酶。尿激酶可供药用,目前认为尿激酶对治疗脑血栓、心肌梗死等血栓病有良好的疗效。

用脑电图仪在着皮表面引导记录到的脑部生物电活动的波形图。如果直接在大脑皮层表面记录的皮层自发电位活动,称为皮层脑电图。脑电图的波形很不规则,其频率变化范围每秒约在1~30次之间,通常将此频率变化分为4个波段:δ波—频率为0.5~3次/秒,波幅为20~200微伏,正常成人只有在深睡时才可记录到这种波;θ波—频率为4~7次/秒,波幅约为100~150微伏,成人在困倦时常可记录到此波;θ和δ波统称慢波, ...

全脑(包括大脑半球、间脑和脑干各部分)功能的不可逆性丧失。脑死亡概念有别于传统的心肺死亡概念,后者的标准是心跳和呼吸的停止。在医疗技术不够发达的时期,病人的大脑功能与心肺功能是一损俱损的。脑功能的丧失,会引起心肺功能的丧失;心肺功能的丧失,也会使大脑功能丧失。现代医学使用呼吸器及心脏起搏器等设备,病人在大脑不要逆转地死亡后,心脏还能继续跳动,肺还能继续呼吸。这种脑功能与心肺功能分离的现象,促使人们 ...

鼻粘膜或鼻咽部受到刺激所引起的一种防御性呼吸反射。感受器存在于鼻粘膜,传入神经是三叉神经。反射中枢主要是延髓呼吸中枢。反射动作与咳嗽类似,都由深吸气开始,随即产生一个急速而有力的呼气动作。与咳嗽反射不同之处是悬雍垂下降和舌压向软腭,而不是声门的关闭。急速的气流主要从鼻腔中喷出。喷嚏反射的生理意义在于排出上呼吸道中的异物或过多的分泌物,清洁和保护呼吸道。引起喷嚏反射的刺激有:炎性渗出物、粘液、灰尘、 ...

又称吡哆素。一种含吡哆醇或吡哆醛或吡哆胺的B族维生素。1936年定名为维生素B6。维生素B6为无色晶体,易溶于水及乙醇,在酸液中稳定,在碱液中易破坏,吡哆醇耐热,吡哆醛和吡哆胺不耐高温。维生素B6在酵母菌、肝脏、谷粒、肉、鱼、蛋、豆类及花生中含量较多。维生素B6为人体内某些辅酶的组成成分,参与多种代谢反应,尤其是和氨基酸代谢有密切关系。维生素B6长期缺乏会导致皮肤、中枢神经系统和造血机构的损害。动 ...

又称凝血维生素。一种由萘醌类化合物组成的能促进血液凝固的脂溶性维生素。广泛存在于绿色植物如苜蓿、菠菜中,猪肝、蛋黄中也富含维生素K。1929年戴姆发现自然界中的维生素K有K1和K2两种,均无萘醌类化合物。维生素K1为黄色油状物,维生素K2为黄色晶体,溶于油脂及丙酮、乙醚等有机溶剂;耐热但易被光破坏。维生素K在植物体内对光合作用有一定功能;是动物体内生成凝血酶原的必需因素,因而能促进血液凝固。人类每 ...

又称抗佝偻病维生素。一类由固醇衍生而来的脂溶性维生素。有4种有效成分,其中维生素D2和维生素D3的生理活性较高。鱼肝油中所含的为维生素D3,即胆钙化醇。维生素D为无色晶体,不溶于水而溶于油脂及脂溶性溶剂,相当稳定,不易被酸、碱或氧化所破坏。主要功能是调节钙、磷代谢,促进骨胳、牙齿正常发育。人类和动物每天必需从食物中摄取适量的维生素D,才能和动物每天必需从食物中摄取适量的维生素D,才能维持正常的发育 ...

又称脊髓灰质炎病毒。引起脊髓灰质炎急性传染病的病原体。呈球状,由蛋白质和单链RNA组成。患者、隐性感染者及健康带病毒者是本病的传染源。病毒随患者的粪便排出体外,易感者由于接触病人的粪便可被污染了的水、瓜果、蔬菜以及污染的用具而传染。也可通过呼吸道的分泌物传播。若患儿抵抗力低下,病毒可随血流侵入脊髓和脑部,引起脊髓灰质炎。由于病毒侵犯不同部位的神经组织,患儿可出现相应的不同部位的瘫痪。瘫痪严重又未及 ...

心脏搏动的节律。心脏的自动节律性使其能以一定频率、有节律地搏动。正常的规则的心搏冲动发自窦房结,传导到心房和心室引起心脏搏动。窦房结的自律活动在体内受神经和体液的调节。除窦房结外,心脏其他自律组织因其自律性低,兴奋发放慢,在其本身尚未自动发生兴奋前,即受到窦房结传来的冲动的驱动而被动地引起了兴奋,因此这些组织一般不表现出自律性,成为潜在起搏点。 心脏有病变或心脏神经调节不正常时,会使心脏搏 ...