手部热压伤是既有热力又有挤压甚至撕脱的手部严重复合外伤。造纸,橡胶和其他热滚筒作业工人,工作中不慎将手套卷入转动的滚筒间,手也随之带入而造成的损伤。损伤多发生在手的背侧面,严重者掌侧亦同时受累。手指因较纤细,伤情有时较手掌部略轻。手热压伤还可包括腕、前臂、甚至上臂等部位。 热压伤伤情严重程度,主要取决于温度的高低、压力的大小和持续时间的长短。温度70—200℃之间。轻为皮肤浅层烧伤。重则深Ⅱ° ...

鼻部疤痕增生是指鼻梁、鼻背皮肤因烧伤或外伤引起的疤痕增生、挛缩,有时伴有鼻尖、鼻翼和内眥等变形、移位。它使患者容貌发生改变,造成较重心理压力。 鼻部疤痕增生有较高的发生率。据一般估计,平均每年烧伤的发病率为总人口的5—10%左右。鼻所在的颜面部烧伤约占两成左右。以男性居多,男女比例约为3:1。以青年和小孩多见,集中在30岁以前,约占80%左右。其治疗可依据具体情况采用疤痕切除全厚植皮或用皮瓣皮 ...

睑缘缺损是指睑缘或眼睑部分或全部缺损。其临床表现为:缺损小可如切迹状,大至包括全部眼睑。其危害性上睑甚于下睑。上睑中央部位的缺损尤为严重,因角膜失去眼睑的保护,易于发生角膜炎,轻溃疡,重则穿孔失明。下睑缺损主要产生溢泪症状等。 眼睑缺损有先天性和后天性两类。先天性缺损,多发于在上睑,单侧或双侧,常伴有眥角、泪道、眉等的畸形,或眶骨的缺损。视力正常或有障碍。后天性者由外伤、烧伤或切除肿瘤后造成。 ...

眉移位可由先天性眉距过宽、或后天性外伤后未获手术缝合或缝合不当、或眉区附近疤痕挛缩使眉毛正常位置发生改变而造成这一结果。眉移位虽然不是致命的疾患,但由于眼眉位于颜面正中,倒也引人注目。 先天性眉距过宽可以是地中海贫血病等疾病的临床表现之一,在华南等地多见。后天性的创伤所造成的眉移位,主要在于早期清创缝合时未行断端缝合或错位缝合,也见于眉区附近疤痕挛缩所致。因此,手术是矫治眉移位的基本方法。其中 ...

结膜囊狭窄是指目已失明,但或由于外伤,或疾病摘除眼球后结膜囊收缩,甚至挛缩,不能安戴适当大小、形状的假眼,造成外观容貌缺陷。 结膜囊狭窄,有先天性的和后天性的。先天性者,多为单侧,双侧罕见。见于小眼球或无眼球症,可合并其他畸形。后天性者,以外伤为最常见原因,如烧伤、爆炸伤等。亦可由于严重感染,如全眼球炎、眼眶峰窝织炎、上颌骨骨炎等。而眼球摘除术操作不当,未能及早安放眼模支撑,也会导致结膜囊挛缩 ...

疤痕性睑外翻是疤痕组织挛缩导致的一种眼部疾患。临床表现为睑结膜的向外翻转,致眼睑与眼球脱离密切接触、睑裂闭合不全。睑结膜因外翻后长期暴露,而发生慢性结膜炎,睫毛的方向也有明显的改变。上睑外翻,因角膜裸露易于发生角膜外伤和角膜炎,致使视力降低或失明,后果严重。 该病是所有睑外翻类型中最为常见的。多为眼睑部烧伤或感染的结果,经过充分的术前抗感染准备,促使结膜炎症的减轻或消退后,施行手术治疗。将外翻 ...

H2NCH2CH2SO3H,即氨基乙磺酸。像氨基酸那样显有两性电解质的性质。最初在牛的胆汁中发现,它和胆汁酸结合,而以牛磺胆酸(taurocholicacid)等结合型胆汁酸出现在各种动物的胆液中。在肝脏、肌肉中较多。又在乌贼、章鱼等的肌肉浸出物中含有大量牛磺酸。它是由半胱氨酸(或胱氨酸)氧化并脱羧而生成的。并认为主要是经由亚牛磺酸而合成的。 ...

一般是指有关农业的药物。在日本的农药取缔法中规定农药的定义是:“用于防治危害农作物(包括树木及农林产物)的菌类、线虫、螨、昆虫、老鼠以及其它动植物和病毒(以下总称为“病虫害”)的杀菌剂、杀虫剂和其它药剂以及用以促进或抑制农作物等生理机能的生长刺激剂、发芽抑制剂等药物的总称”。为了防治上述“病虫害”(pest)而被利用的天敌,就此法律的规定而论,亦可视为农药(生物农药)。

原来左右对称的动物在个体发育初期体轴扭转180°的现象,称为扭转。见于软体动物腹足纲之正常发育过程。在面盘幼虫期,随着肌肉的发育而连续发生2次各为90°之扭转。鲍属在受精后约45小时即开始扭转。结果,肛门移向头的背面,神经呈“8”字形交叉。原来足先缩入壳内主动物体变为头先缩入壳内,并以足的后背侧分泌而形成的厣将壳口堵封。外套膜之开口及鳃都朝向前方,心耳移至心室的前方。在分化了的种类中,仅有原位于右 ...

系体腔动物,原体腔类,原口动物之一门。亦称纽虫类。软组织很发达,故身体柔软。背腹扁平,前后成长的纽带状,不分体节。体表为纤毛所覆盖,分泌大量粘液。消化管很发达,直行,中肠中有多个侧囊,后端具肛门。消化管之背面具本门特有的吻,藏于吻鞘中。能翻出自体前端自由出入。排泄器官为原肾管。具闭管式血管循环系。神经系统主要为脑和左右1对侧神经索。雌雄异体。生殖腺呈囊状,大多与中肠的侧囊交互存在。体壁和各内脏之间 ...

环境中的各种物质在生物体内被高度浓缩,而表示这种浓缩程度的系数为浓缩系数。实际上,浓度的正确测定是在有放射性物质的情况下首先进行的。而溶于水中的放射性同位素,在被水栖生物积蓄时,每多利用这种系数。在含有一定浓度CW物质的水中,该物质逐渐被水栖生物所吸收,最后达到与外界平衡,若此时生物体内的浓度是CB,浓缩系数CF则可表示为CB/CW,但是,由于生物体内不同部位(器官)该物质的浓度有很大差异,所以其 ...

发炎时在渗出液中有大量白细胞集聚,形成黄色乃至绿色的液体,称之为脓。在显微镜下观察,多数白细胞呈现不同阶段的变性状态,即在细胞浆中出现大小不一的脂肪球和水泡,核浓缩或碎裂,称此为脓细胞(脓球)。脓汁中还含有淋巴细胞、巨噬细胞及各种组织成分,但全都呈破坏或坏死的状态。在病原体感染所形成的脓汁中,由于有多数病原体存在,故感染力很强。脓汁除了可由细菌毒素引起外,而用巴豆油、松脂、5—10%的硝酸银等化学 ...

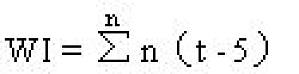

缩写为WI。为表示植物群系(植物社区)大小的植被型的地理分布与气候温度间关系的一种积温,称为暖度指数。此指数系由川喜田二郎提出的,并由吉良龙夫(1945年)推广应用。暖度指数可用下式表示: 式中t为各月平均气温(摄氏度),n为一年中t>5的月数,5℃为按经验所定的植物正常生活活动的阈值。此指数较之过去根据月平均气温所确定的日积温简化明显,很能说明世界各地植被按温度分布的情况。根据暖度指数,把气候 ...

产生于蚂蚁中的一种社会寄生现象。例如闪牧蚁属(Polyergus)的工蚁具有巨大的腮铗,但其自身不能摄食,常袭击褐蚁类的巢穴,劫蚁蛹而归,然后使羽化的工蚁为其自己的后代进行饲育。这种社会寄生现象也有的称为dulosis。 ...

浓色效应亦称增色效应,是淡色效应(减色效应——译者)的反义词。实际是指因高分子保持高级结构消光吸收系数增大,而最大吸收值却不太变化的现象。对某吸收带显示增色效应时,在另外的吸收带上产生某些减色效应。增色效应是在单体的迁移力矩(moment)沿同一方向交错排列着的时候才会出现。还有另外一种情况,即由于获得有序结构显示减色效应的高分子变性而成为无规卷曲时,减色效应消失的现象叫增色效应。因为如把有序结构 ...

用张力计等测定。以水柱的长度(单位:厘米)表示土壤对水的吸力即基质势时,数字的幅度过大,因此R.K.Schofield取其对数以PF表示之。100厘米的水柱相当于100克/平方厘米的压力,PF=2,永久凋萎点约相当于15个大气压,PF=4.2。 ...

脊椎动物的一纲。皮肤上有表皮性的角质鳞,少皮肤腺。骨胳比两栖类骨化程度高。枕骨只有1个髁状突起,下颌经过方骨与颅骨关节。四肢发达的程度各有不同,能爬行、游泳和飞翔等,其构造与各种生态环境相适应。蛇类以及蜥蜴类中的一部分,完全无肢。大部分陆栖,水生的也进行肺呼吸。胚胎期不出现鳃。心脏虽然有两心房和两心室,但心室的中隔不完全,即使最接近于完全的鳄类,在中隔上仍有帕尼札孔。具左右大动脉弓。有12对脑神经 ...

将硬骨鱼类的鳍条,沿横向作切痕,则在鳍条末梢有暗色带状部的形成,这一现象被称为帕克氏效应,而此带状部分称为尾带(caudal band)或帕克氏带。因为与鳍条平行走行的黑色素胞凝集神经被切断,所以在其支配下的黑色素胞失去神经的影响,细胞内的黑素扩散,从而产生尾带。由于帕克氏(G.H.Parker,1948)对鱼类进行了试验并分析了机制,所以叫帕克氏效应(Parker effect)。最早E.Brü ...

以爬行类为研究对象的动物学的一个分支学科。虽然也常包括两栖类的研究,但这是因为过去动物学曾将两栖类和爬行类总括在一起的缘故。

指爬行类以上的脊椎动物,用与一般不同的体系进行分类的一个纲,是由无弓类、鱼龙类、宽弓类、中龙类组成。为龙型类、兽型类的对应词。是F.Huene提出的(1948年),最近受到较多人的支持。另外,也有的把爬行类分为三大类时,而把此类作为亚纲。 ...