体辐射对称,有球形、瓜形、卵形、扁平带状等形状,多数有1对触手,明显有两侧对称性质,故称二辐射对称(biradial symme-try)。体表有8行纵行的栉板列,每一栉板列是由许多栉板(comb plate)均匀排列组成。栉板为一横排基部相连的纤毛组成。栉板列为栉水母的运动器官,营浮游生活,以游浮生物为食。栉水母中胶发达,中胶内有游离的间细胞和肌纤维等。胃循环腔由分枝的辐管构成。体两侧各有一 ...

硬骨鱼纲中比较低级的硬鳞总目的一个目,包括一些原始而古老的软骨硬鳞鱼类。具有许多与软骨鱼相似的特征,如体形似鲨,具长吻,口横位于吻的腹面,歪形尾,骨骼大部为软骨,脊索发达,终生存在,肠内有螺旋瓣。本类在古生代和中生代初期曾盛极一时,此后即衰落,现仅存少数几种,仅分布于北半球。我国常见的代表有:中华鲟(Acipenser sinensis),个体较大,一般体重200~300千克,最大的可达50 ...

爬行纲。亦名鼍,是鳄类中较小型者。其特征是吻短而钝,属于短吻鳄类。体长2米左右。栖于江湖河边,挖穴而居。其冬眠期长达半年,每年从10月到翌年3月潜伏洞内蛰眠,4月中旬苏醒出洞。主要在夜间出外觅食,白天也有时出洞晒太阳。以鱼、蛙、小鸟、鼠类等为食。6月交配后筑巢产卵,卵数约20枚。为我国特产,分布于长江中下游及太湖周围,数量已渐少,列为国家一类保护动物。和扬子鳄同一属的密河鳄(A.mississ ...

软体动物门。体蠕虫状,无贝壳。腹侧有一纵行的腹沟,内有带形的足,上具纤毛,可爬行。全体为外套膜覆盖。有的种类体后端有一囊状的外套腔,1对栉鳃,生殖孔及肛门位其中。神经系统似多板纲,但出现了神经节。多为雌雄同体,肾管有生殖导管的功能。生活在低潮线下至数千米的深海底,共约200种。我国仅在南海79米深处采得龙女簪(Proneomenia),体蠕虫状,细长,具腹沟,无鳃;口位体前端腹面,肾孔开口于腹 ...

脊索动物门,头索动物亚门的代表动物。英文通常称为双尖鱼(amphioxus,lancelet)。在动物学上占有重要地位,是介于无脊椎动物和脊椎动物之间的过渡类型。栖息在浅海,底质为粗细沙混掺,并带少量泥的环境之中。很少游泳,经常将身体埋在泥沙中,只露出身体前端,借水流带食物进入口中。是一种半透明的鱼形动物。长约4~5厘米,体侧扁,两端尖,没有头与躯干之分。没有成对的偶鳍,但在腹部两侧有成对的腹 ...

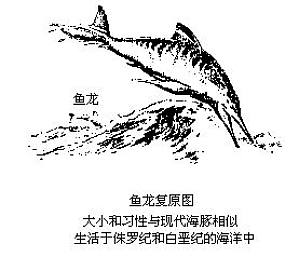

典型的海生古爬行动物的一个目。身体呈纺缍形,很像鱼类。眼大,吻长,有利齿,肉食性。背部具肉质鳍。脊椎末端向下后方伸延,其上有肉质叶,形成倒歪尾型肉质尾。前、后肢均呈鳍状,颇像鱼类的胸鳍和腹鳍,其内为多排六角形的小骨所支持。鱼龙自早三叠纪出现,即已特化成鱼形,适于海洋生活,侏罗纪最繁盛,少数残存到白垩纪。在德国霍尔茨明登(Holzminden)出土的鱼龙化石,发现其腹中及泄殖孔部位还保存着鱼龙幼 ...

多数硬骨鱼消化管背面的一个囊状结构。其功能是调节鱼体的比重,在某些种类可用以呼吸空气。从胚胎发育上看,鳔是由消化管前部突出而形成,和陆生脊椎动物的肺是同源结构。鳔与消化管间以短管相连,即鳔管。有些鱼类的鳔管终生保留,称通鳔类(或称开鳔类),如鲤形目、鲱形目等;有些鱼类的鳔管消失,鳔与消化管不再相通,称闭鳔类,如鲈形目等。鳔通过其体积的改变来调节鱼体比重,使鱼体和水环境的比重接近。当鱼向上游动时 ...

大多数鱼类体表的皮肤衍生物。分为楯鳞、硬鳞、圆鳞和栉鳞。 楯鳞(placoid scale)软骨鱼类所特有的鳞片,由棘突和基板两部分组成。各棘突均向后伸出于皮肤之外,以手由后向前抚摸鱼体皮肤,则如摸砂纸一样,棘突外被一层釉质;基板埋在真皮内,内有髓腔,有神经和血管通入腔内。在发生上,釉质来自外胚层,由表皮细胞所分泌;内层的齿质来自中胚层,由真皮乳突的细胞所产生。楯鳞和牙齿是同源器官,牙齿同样 ...

软骨鱼纲中沿着底栖、少活动方向发展的一支,包括各种鳐。体形背腹扁平,胸鳍扩展与头和躯干愈合成盘状,鳃裂5对,开口于头的腹面(鳃裂腹位),口、鼻均在腹面,喷水孔在背面。尾多细长或呈鞭形,游泳主要靠胸鳍。生活在浅海的底层,游泳能力不强,食物以无脊椎动物为主。我国常见的如孔鳐(Raja porosa),尾上具3~5纵行瘤刺,产于黄海、东海。赤魟(Dasyatis akajei),尾细长如鞭,尾上有一 ...

又称新人(Neoanthropus Homo sapiens sapiens)。一类生活在5万年前至1万年前的古人类(1万年以来的人类称为现代人)。新人化石最早于1868年在法国克罗马努的一个山洞中发现(颅骨4个,属于3个男性,一个女性,生活于2~3万年前),所以常称新人为克罗马努人(Cro-Magnon man)。新人的体质特征是:额部较垂直,眉嵴微弱;颜面广阔,下颏明显;身体较高,脑容量大 ...

动物界中一个较大的类群,已知约15000种,有人估计有50万种。分布很广,自由生活种类在海水、淡水、土壤中都有,有的以藻类、真菌等为食,有的吃轮虫等;寄生种类寄生在人、动物和植物的各种器官内,危害较大。体细长圆柱状,故又称圆虫。体表被一层较厚的角质膜,蛋白质成分,为上皮所分泌,一般分为皮层、中层和基层3层,有保护作用。角质膜下为合胞体的上皮,即上皮的细胞界限不清,具多核。上皮向内突起成纵脊,两 ...

扁形动物门,吸虫纲(Trematoda)动物习称吸虫。全部为寄生种类,对人畜危害很大。吸虫适应寄生生活方式,神经感官退化,消化道不发达,但产生了吸盘,可吸附寄主体上。生殖力强,生活史复杂,个体发育中经数期幼虫,幼虫可进行幼体生殖。呼吸是靠分解体内的糖原释放能量,维持其生理活动,为厌氧呼吸,这是寄生虫的一个特点。日本血吸虫(Schisto-soma japonicum)是寄生在人体门脉系统及肠系 ...

体内没有脊椎骨的一大类低等动物,如蛔虫、蚯蚓、河蚌、虾、蟹及昆虫等。种类多,数量大,分布广。整个动物界中,除脊索动物门中脊椎动物亚门的4万多种动物是脊椎动物外,其余30多门动物都属于无脊椎动物,其种类总数占整个动物界种类总数的95%以上。各类群的身体结构各异,生活习性不同。有的身体是由一个细胞构成,体微小,构造简单,称为原生动物,又称单细胞动物。身体由多细胞构成的动物称后生动物(Metazoa ...

古爬行动物中能在空中滑行的一个类群。头骨趋于愈合,胸骨发达,肢骨骨壁薄而髓腔大。前肢的肱骨粗壮,桡、尺骨颇长,前三指退化成小钩状,第四指特长,第五指消失。特长的第四指支撑着由身体侧面伸张的皮膜,形成能在空中滑翔的器官。翼龙可分三类。(1)喙嘴龙类(Rhamphorhyn-choids):尾长,口内有牙齿,掌骨较短,主要生活在侏罗纪,如在德国索伦霍芬发现的喙嘴龙(Rham-phorhynchus ...

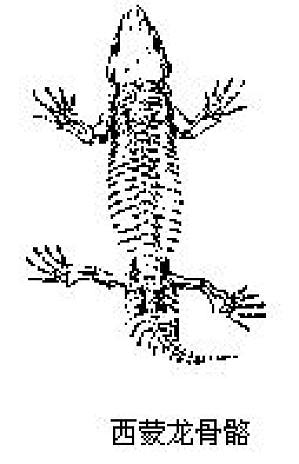

又称西蒙龙。因采自美国得克萨斯州西蒙(Seymour)城的二叠纪早期地层,故名。是一类结构上介于两栖类和爬行类之间的小型(不足2尺长)四足动物。头骨结构很像坚头类,颈特别短,肩带紧贴于头骨之后,脊柱分区不明显,具有迷齿和耳缺等,这些都与古两栖类相似;但头骨具单个枕骨髁,前后肢均为五趾(不似两栖类的前肢为四趾),各趾的骨节数也比两栖类多,腰带与四肢骨均较粗壮,更适于陆地爬行,这些特点又与爬行类相 ...

鱼类的附肢,是鱼类游泳和维持身体平衡的器官。共分两类:一类鳍是成对的,叫做偶鳍(paired fin),分为胸鳍(pectoral fin)和腹鳍(pelvicfin)各一对,相当于陆生脊椎动物的前后肢。偶鳍的基本功能是维持身体的平衡和改变运动的方向。另一类鳍是不成对的,位于身体的纵轴上,叫做奇鳍(medi-an fin),分成背鳍(dorsal fin)、臀鳍(anal fin)和尾鳍(ca ...

扁形动物门,涡虫纲(Tubellaria)中淡水生活的习见种类,属三肠目(Tricladida)。世界上已发现近400种,我国记录7种,以日本三角涡虫(Dugesiajaponica)分布最广,这也是亚洲东部常见的一种。涡虫生活在溪流浅水处,多隐于石块下面,昼伏夜出。体呈树叶形,背腹扁平,腹面密生纤毛,可爬行。全体淡褐色,长10余毫米。头呈三角形,背侧有1对黑色眼点,两侧各有一耳突,为嗅觉器 ...

鸟纲。营树栖生活的攀禽。喙坚硬,基部具蜡膜,上嘴钩曲,足呈对趾型。对趾型足是指第二、三趾向前,第一、四趾向后。第四趾具有能前后反转的特点,趾端具利爪。善于攀缘,攀缘时喙足并用。羽色艳丽,多为闻名的观赏鸟。舌多肉质而柔软,善于模拟人语,俗谓“鹦鹉学舌”。主要以浆果为食,大多营巢于树洞中。产于澳洲、非洲、南美洲及亚洲南部等热带地区。绯胸鹦鹉(Psittaculaalexandri),体羽一般绿色, ...

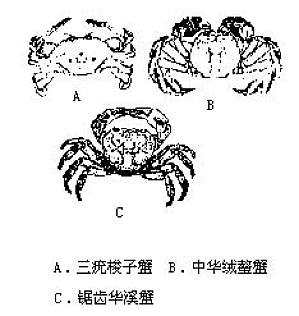

节肢动物门,甲壳纲。头胸部短而扁,头胸甲坚硬,腹部退化,折在头胸部的腹侧。雄性呈三角形,雌性近圆形。均为底栖种类,肉食性,约有4500种。附肢结构与虾类相同,头胸部5对步足,粗大,第1对端部成钳状,称螯肢,有捕食功能。海产种类末2对步足扁平状,如桨,可游泳。腹肢退化或消失,已无游泳作用。许多种蟹类可食用,如三疣梭子蟹(Neptunustri-tuberculatus)为海产的大型蟹。中华绒螯 ...

亦称自游生物。能自由游泳的生物,包括鱼类、龟鳖类和鲸、海豚、海豹等在水中生活的哺乳类。鲱科鱼类是重要的经济鱼类,鳀鱼主要吃浮游植物,鲱鱼和沙丁鱼主要吃浮游动物。鲭亚目的金枪鱼、旗鱼、鲐鱼、马鲛等是典型的海洋上层带鱼类,它们游泳速度快,以鱼类和其他海洋生物为食,属三级消费者。许多大洋鱼类有聚集成群和进行季节性洄游的习性。鲸目为水栖兽类,具有一系列适于游泳生活的构造。如前肢呈鳍状,后肢消失,鼻孔位 ...