肠的末端略为膨大处。输尿管和生殖管都开口于此腔,成为粪、尿与生殖细胞共同排出的地方,以单一的泄殖腔孔开口于体外。软骨鱼、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类中的单孔类都有泄殖腔;而圆口类、硬骨鱼类和有胎盘哺乳类则是肠管以肛门单独开口于外,排泄与生殖管道汇入泄殖窦,以泄殖孔开口体外。在许多脊椎动物,特别是爬行类和鸟类,泄殖腔由横褶分成三个界限分明的部分:即粪道、泄殖道和肛道。粪道是直肠的延续,但一般比直 ...

羊膜动物(爬行类、鸟类、哺乳类)在胚胎发育过程中所形成的胚体以外的临时性辅助器官。虽然爬行类、鸟类和卵生哺乳动物的卵中储存有大量卵黄,作为胚胎发育时的养料,卵外还有比较坚韧的壳和膜,使胚胎与变化着的外环境相隔离,免遭机械损伤和干燥,但仍不能保证发育期所必需的全部条件,尚有胎膜在胚胎发育期中起保护、呼吸、吸收养料和排泄废物等作用。胎膜包括羊膜、浆膜(绒毛膜)、尿囊和卵黄囊。这些胎膜虽与胚体相连, ...

雀形目椋鸟科的1属,通称八哥。额羽甚多,形特延长而竖立,与头顶尖长羽毛形成巾帻;头侧或完全披羽,或局部裸出。两性相似。共有6种,主要分布于亚洲,个别种可到达大洋洲、非洲南部,并引进北美。中国有普通八哥等4种。 普通八哥较常见,通体黑色,嘴基上羽额耸立,形成羽帻;头顶、颊、枕和耳羽具绿色金属光泽;上体余部沾褐;初级飞羽基部和初级覆羽先端白色,形成大型白色翼斑;尾羽黑色,除中央尾羽外,均具白端。 ...

指能代表发出刺激物体整个主体的刺激。例如对雄鸥鸲来说,红颜色常常代表着是另一只同种雄性个体;对雏银鸥来说,红色斑点则意味着是它们的双亲。由于从领域中驱逐竞争对手对雄刺鱼取得生殖成功极为重要,所以雄刺鱼对红色(雄鱼的腹部是红色的)总是作出极强烈的反应。几乎所有的红色物体都被它看成是竞争对手而加以攻击,甚至偶然落入水中的红色花瓣也会引起雄刺鱼的攻击。廷伯根还曾观察到:当一辆红色邮车驶过一个水族馆的 ...

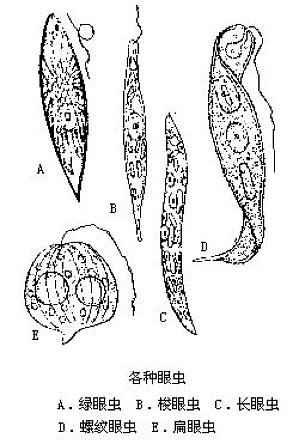

原生动物门。淡水中生活的鞭毛虫。种类很多,大量繁殖时,可使水面呈一层绿色薄膜。身体一般呈梭形,外被表膜,前端具1根鞭毛,由基体生出,在水中游动迅速。有一红色眼点,能感光,因此多聚居在向阳光处,称趋光性。眼虫体内有叶绿体,内含叶绿素,能进行光合作用,自己制造养料。在无光环境下,亦可通过体表吸收溶于水中的有机物,进行渗透营养。体内前端有一较大的泡状结构,可有规律的伸缩,称伸缩泡,主要功能为调节体内 ...

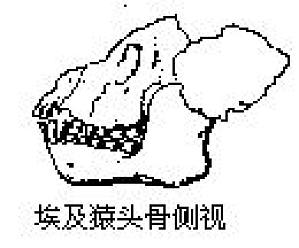

早期古猿化石之一。1961~1983年间E.L.西蒙斯在埃及开罗以南法雍的渐新统(距今约3300万年前)中发现。60年代发现一具很完整的头骨(带一半额骨的面骨及下颌)、6具下颌(其中两具较完整)、6枚上颌齿、完整的尺骨、足骨及尾骨等。1977~1983年间又发现了3具完整的面骨。1965年西蒙斯将其命名为Aegyptopithecus zeuxis。它显示出若干高等猿类的性状:如躯体增大;左右 ...

节肢动物门,昆虫纲。小型无翅昆虫。体长0.2~10毫米,一般不超过5毫米。无复眼,咀嚼式口器,陷入头部;触角通常4节。腹部6节,具3对特化的附器,第4或第5腹节为弹器,可跳跃。表变态(成虫期还继续蜕皮)。1500多种。水跳虫(Podura aquatica),为习见种类,体长1毫米左右,黑色,常集居于静水面上滑动,可跳跃。绿圆跳虫(Sminthurus viridis),体绿色,危害稻、麦等作 ...

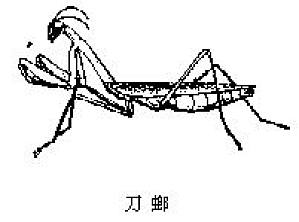

节肢动物门,昆虫纲。体细长,一般绿色。头大,三角形,复眼突出,单眼3个,排成三角形。触角丝状;口器咀嚼式。前胸极长,前足为捕捉足;前翅为覆翅,后翅膜翅。尾须短。肉食性。渐变态。产卵于卵鞘内,多附于树枝上,称螵蛸,可入药。有2000多种。拟刀螂(Para-tenodera),体长可达100毫米以上,色黄褐或绿,面横向,面幅约为高的2倍。刀螂(Tenode-ra),似上种,体较小,面幅为高的3倍。 ...

扁形动物门,绦虫纲(Cestoidea)。寄生在人或脊椎动物小肠内,体长带状,扁平。体前为一小球形或梭形的头节,其上常有吸盘、小钩或吸沟等,以吸附寄主肠壁。头后为颈节,很短。最后为数百节或几千节组成的节片,节片分3类:未成熟节片,长度大大小于宽度,内部结构未分化;成熟节片,长方形,内部雌雄性生殖器官发育成熟;妊娠节片,长度大于宽度,节片内分枝子宫中充满卵,其他器官都退化。绦虫无消化管,以体表的 ...

哺乳纲,偶蹄目。属于单室胃,无反刍机能的偶蹄类。吻长,吻末端在鼻孔处有圆的吻垫,用以拱土觅食。雄性上颌犬齿很发达,成为獠牙,向外上方翘起,全身披毛,粗硬。无角。杂食性。产于东半球。国内仅1属,1种:野猪(Sus scrofa),体形似家猪,但吻更为突出,耳直立,从不贴下,背下鬃毛长而硬。在农田内到处拱翻作物,是农业上的害兽。家猪系古代由野猪人工驯化而成。 ...

人类发展早期阶段的代表。生存于距今300万年至150万年的更新世早期。目前归属于早期猿人的化石主要有:(1)能人(Homo habilis),由英国人类学家利基夫妇(L.S.B.Leakey和M.D.Leakey)从1960年起陆续在坦桑尼亚西北部的奥杜韦(Olduvai)峡谷发现,包括头盖骨,上、下颌骨,牙齿和部分肢骨。头骨壁薄,眉嵴不明显,脑量约为680毫升。下肢骨表明已能直立行走。同地发 ...

硬骨鱼纲,总鳍亚纲的化石种类和现生种类的通称。化石种类出现在古生代的泥盆纪,经历了一个种类繁多、分布广泛的繁荣阶段,直到中生代的白垩纪趋于绝灭。其中包括长期以来被认为是四足动物祖先的骨鳞鱼。化石总鳍鱼和肺鱼一样具有鳔(肺),多数种类有内鼻孔,说明它们能进行鳔(肺)呼吸。和肺鱼不同之处是偶鳍构造较特殊。偶鳍基部有发达的肌肉,鳍内原骨骼排列和陆栖脊椎动物的四肢骨构造相似。这种肉质鳍不仅能支撑身体, ...

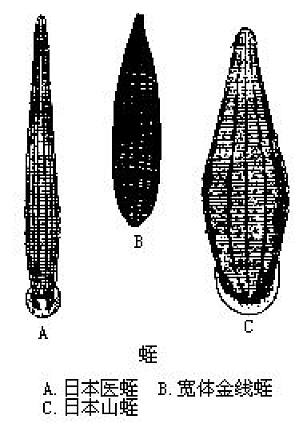

一般称蚂蟥或水蛭。环节动物门,蛭纲(Hirudenea)。已知500多种,我国发现62种。多生活在水中,少数为陆生,分布较广。除少数肉食性外,大多数吸食无脊椎动物体液和脊椎动物血液为生,营暂时性寄生生活,对人畜有很大危害。能分泌蛭素(hirudin),有抗凝血及扩张血管的作用。利用蛭类吸血习性医治某些疾病,排除局部瘀血,可收到良好的效果。蛭类的头部不明显,无疣足也无刚毛,身体背腹略扁,体节固定 ...

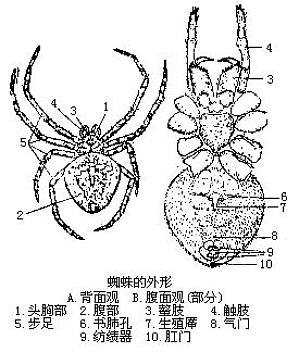

节肢动物门。体分头胸部和腹部(蜘蛛、蝎等)或头胸腹完全愈合(蜱、螨),分节不明显。头胸部有数对单眼,无触角和口器。6对附肢,第1对称螯肢,强大,端部具爪;第2对触肢,似触角状。这两对附肢起着颚的作用,可捕杀捕获物。后4对附肢为步足。腹部不分节,无附肢,末端有数对(1~4对)可分泌丝的小突起,称为纺绩器(蜘蛛类),可抽丝结网。纺绩器为腹部腹肢特化而成。本纲包括蜘蛛、蝎、蜱、螨等,约有60000种 ...

哺乳纲,偶蹄目。包括骆驼等适于在沙漠中行走,蹄下面有胼胝状肉垫的偶蹄动物。属于胼足亚目中唯一的一科。例如:双峰驼(Camelusbactrianus),背部有二个瘤状肉峰。自古以来已被人类驯养役用,野生种类分布于中央亚细亚及戈壁沙漠,我国在青海柴达木和新疆塔里木两盆地间亦产有野生种,已濒临绝灭,现列为国家一级保护动物。单峰驼(C.dromedarius),背部仅有一个瘤状肉峰。现已无野生种,饲 ...

水栖脊椎动物中和软骨鱼纲并列的另一纲鱼类,包括那些成体的骨骼大都是硬骨的种类。本纲包括鱼类中的绝大多数种类。是水中生活得最成功、最繁盛的脊椎动物。形态极为多样,具有一些区别于软骨鱼纲的共同特征:成体的骨骼大多为硬骨,硬骨较软骨更为坚硬,它对压力的耐受力要比软骨大7倍。大多数硬骨鱼的口位于吻端。鳃间隔退化,具鳃盖骨,因而鳃裂并不直接开口于体表。尾鳍大多为正尾型,即尾鳍的上下叶对称。内部尾椎的末端 ...

节肢动物门,昆虫纲。无翅,体窄长,被有鳞片。触角丝状,30节以上。腹部11节,具腹刺数对,末端有极长的1对尾须及1中尾丝(末一腹节的背极延长形成)。表变态。550种。毛衣鱼(Ctenolepisma villosa)为我国习见种类。体扁长,胸部最宽,被鳞片。一般夜行性,在室内危害衣服、书籍等。 ...

人类发展第二阶段的代表。生存于距今约150万年到20万年的早更新世晚期至中更新世。晚期猿人原称猿人(Pithecanthropus),后经学者们研究,在分类上定为直立人,学名为Homo erectus,与能人(Homo habilis)、智人(Homo sapiens)同为人属,但是不同的种。爪哇人(Homoerectus erectus)、蓝田人(H.erectus lantianensis ...

又称古人(Paleoanthropus)。生活于距今约20万年至5万年前的古人类。因最早的古人化石于1856年在德国迪塞尔多夫(Dusseldorf)附近的尼安德特(Neanderthal)河谷一个山洞中发现(包括一个成年男性的颅骨和一些肢骨化石,约生活于7万年前),所以在人类学上把古人化石统称为尼安德特人(Homo sapiens neanderthalen-sis,尼人)。早期智人(古人) ...

现代爬行动物中最为兴盛的一个类群。体表满被角质鳞片,一般无骨板,身体多为长形。前后肢发达或退化。体内受精,雄性有一对由泄殖腔壁向外翻出的囊状交配器,称半阴茎。卵生或卵胎生。营水生、陆生、树栖或地下穴居等多种生活方式。除南极外,分布遍及全球。全世界约有5500种,我国约有290种。分为蜥蜴亚目和蛇亚目。 蜥蜴亚目 身体长形,有较长而活动的尾。一般都具发达的前、后肢,少数种类四肢退化,外形似蛇, ...