燃烧煤、石油和天然气时产生的二氧化硫和二氧化氮,在大气中与水分结合而形成的雨。其中所含的酸主要是硫酸和硝酸。最初发现于斯堪的纳维亚。正常雨水的pH值一般在6左右,但酸雨的pH可下降至3~5,甚至低到2.1。酸雨会增加水域的酸度,影响各种水生生物的生存。目前,许多湖泊的pH值已下降到5以下,使鱼类数量大减。酸雨也影响土壤,延缓有机物的分解,破坏土壤肥力,使森林、草地和农田的生产力下降。它还能腐蚀 ...

历史上出现过的各种有关地球上生命起源的看法。主要有下列几种。 无生源论 又称自生论或自然发生说,认为生物可以随时由非生物发生,或由另一类截然不同的生物产生。例如,我国古代人所说的“腐草化萤”、“鱼枯生蠹”(见《荀子·劝学》);埃及人认为,太阳照在尼罗河的淤泥上就会产出黄鳝和青蛙;亚里士多德认为,生物除了由自己的亲代产生外,还可由非生物自然发生,“大多数鱼是由卵发育而成的,可是有些鱼(由于灌注 ...

某种基因型个体的相对成活繁殖率。如有基因型AA、Aa和aa的果蝇各100只,能成活繁殖的个体分别有80、40和20只,则绝对成活繁殖率(λ=成活繁殖个体数/个体总数)分别为:λAA=0.8、λAa=0.4和λaa=0.2。若以最大的绝对成活繁殖率为1,则这3种基因型的相对成活繁殖率(W)就分别为: WAA=λAA/λAA=0.8/0.8=1.0 WAa=λAa/λAA=0.4/0.8=0. ...

衡量一个个体存活和繁殖成功机会的尺度。适合度越大,个体成活的机会和繁殖成功的机会也越大,反之则相反。达尔文的适者生存的个体选择观点就是建立在适合度基础上的,但用个体选择的观点无法解释动物的利他行为。因为利他行为所增进的是其他个体的适合度,而不是自己的适合度。为了解释利他行为,有的学者又提出了广义适合度(in-clusive fitness)的概念。广义适合度不是以个体的存活和繁殖成功为衡量的尺度, ...

人类把热水(如发电厂的冷却水等)排入自然水体,使水温提高,从而影响水生生物的现象。水生生物对温度变化的敏感性很高,许多鱼类能区别0.1℃的温差,一种虾在4℃时心率为30次/分钟,22℃时提高到125次/分钟,水温进一步升高就难以承受。大多数鱼类在持续35℃的水温下无法生存。水温升高,水中溶氧量必然降低,而水生生物的耗氧量却迅速增加,这样会导致水生生物抵抗力降低,容易患病。热污染会抑制鱼类喜食的 ...

群落是一个有机的、有规律的系统,它具一定结构。其空间结构明显地表现在垂直分层上,称为垂直结构:森林群落分为林冠、下木、灌木、草本和地被等层次,各种动物也在森林的不同高度中占据一定的位置。森林群落的水平结构表现在镶嵌性上,即组成群落的植物在水平方向的分布不均匀和斑块性。根据光照、水温、溶氧量等,可将水生群落分为上湖层、温跃层和下湖层。一般来说,群落垂直分层越多,动物种类也越丰富。群落结构亦随时间而改 ...

动物个体独立地受到某一特定环境因素(如食物源)的吸引而形成的群体。群聚与社群的概念不同,社群是由于个体之间的相互吸引而形成的动物群,如鸟群和鱼群。群聚常常是由于动物对栖息地的选择而形成的,如潮虫只喜欢在潮湿的地方栖息,它们依靠动性定向方式最终总是群聚在潮湿的地方。当动物个体独立地对某些生物因素(如一种信息素)作出反应时,也可能出现群聚,如纯蛱蝶(Heliconius)和棉红蝽幼虫具有鲜明的警戒 ...

关于世界未来的全球模型的研究。最早见于1972年出版的、梅多斯(D.H.Meadows)所著《增长的极限》一书中,由美国麻省理工学院提出的计算机模型,它以1900~1970年世界人口、粮食、资源、污染和工业增长的变化数据为基础进行预测,认为如果统治世界的各种物理的、经济的、社会的关系没有变化、则人口、工业产品、污染和粮食消费的指数式增长,加上资源的迅速减少,将导致人口的灾变性下降。此模型引起世 ...

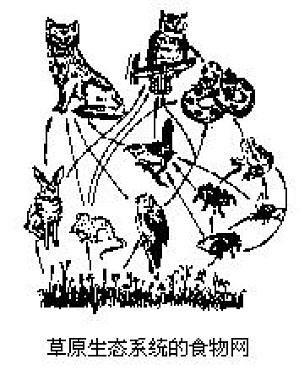

一个生态系统中常存在着许多条食物链,由这些食物链彼此相互交错连结成的复杂营养关系为食物网。图示一个草原中的食物网。食物网能直观地描述生态系统的营养结构,是进一步研究生态系统功能的基础。例如,为杀灭害虫而使用DDT等农药,对生态系统中可能波及的生物及DDT在系统中的转移,可通过食物网结构进行预估。 ...

应用生态系统中物种共生与物质循环再生等生态学原理,结合系统工程的最优化方法而设计的分层多级利用物质的生产工艺系统。例如,将秸杆作糖化处理,用作家畜饲料,再用家畜排出物培养食用真菌,然后用残留菌床碎屑养殖蚯蚓,最后把蚯蚓利用过的残屑,连同排泄物一同送回农田,做到物尽其用。 ...

当机体组织或器官对周围环境发生的迅速变化(即刺激),由最初的迅速发生反应,随着时间的延长,最后反应减弱或不再发生反应的现象。从个体发生来看,机体的感觉器官最易发生适应,特别是感受器部分。所有感受器的一个特征是,在经过一定时间的刺激以后,它们对刺激可以部分地或完全的发生适应。当最初施予持续的感觉刺激时,感受器开始以很高的冲动频率发生反应,继而频率逐渐减慢,直到最后,在许多情况下,有许多感受器不再 ...

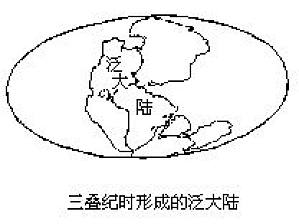

地质年代名称。中生代的第一个纪。距今2.25亿年至1.8亿年,持续约4500万年。此种地层在德国南部研究最早,其上、下部均为陆相地层,中部为海相地层,三层非常显著,因此德国地质学家阿尔贝特(F.Alberti)于1834年命名为“Trias”。日本首先将希腊文“Trias”译为三叠纪,我国地质界沿用了这一名称。此期形成的地层称为三叠系,代表符号为“T”。三叠纪分为早、中、晚三个世。古生代末期发 ...

自然界物质运动的一种高级形式,是地球上化学进化到一定阶段才出现的、复杂而有序的开放系统。这种系统的物质基础是主要由蛋白质和核酸组成的多分子体系;这种系统的本质特征是新陈代谢和自我繁殖。需要说明的是:第一,生命是物质运动的高级形式,它是建筑在物理、化学运动之上的,但又不能完全归结为物理、化学运动。第二,生命的物质基础是以蛋白质和核酸为主的多分子体系,但一般的多分子体系还不是生命,只有各种组成成分按一 ...

一个种群如能分割为彼此不相同的小群,则自然选择就可能在各小群之间发生,这样的选择称为群体选择。例如,许多鸟类有领域性行为,对入侵其领域的同种其他个体发起攻击,从而使种群分为不同社群等级的小群,这样有利于把种群密度调节到最适水平。领域性行为在进化过程中是通过群体选择而发展起来的。如小群由亲缘个体组成,则出现亲缘选择。亲缘选择多与利他行为有关。达尔文所指的自然选择通常指个体选择。个体选择论者认为, ...

新兴的有关生物圈的科学。以研究人类栖居的地球这一生命维持系统的基本性质为对象,是把生命与行星环境相结合的高层次的研究。例如,研究生物圈中温室气体的含量、分布、动态和温室效应、臭氧层的破坏、全球气候的变化等。了解全球性变化的过程,分析这种变化的原因,以及变化对人类可能产生的影响等。全球性研究不仅涉及大气圈、水圈、岩圈和生物圈,而且与工业、能源管理、森林砍伐与种植等社会经济活动有密切关系。全球变化 ...

两个不同群落交界的区域,亦称生态过渡带。两群落的过渡带有的狭窄,有的宽阔;有的变化突然,有的逐渐过渡或形成镶嵌状。如在森林和草原的交界地区,常有很宽的森林草原带,在此地带中,森林和草原呈镶嵌状态。但水体与陆地群落间的边缘就很明显。在群落交错区中,生物生活的环境条件往往与两群落的核心区域有明显区别。例如,在森林和草地的交界处,林缘风速较大,水分蒸发加快,故较干燥,太阳的辐射也强。人类活动常形成许 ...

亦称共栖。两种都能独立生存的生物以一定的关系生活在一起的现象。偏利共生对其中一方有利,对另一方无关紧要,如一种色彩鲜艳的双锯鱼常在海葵的触手间游动,受到海葵的保护,而其他种类的小鱼若靠近海葵,就会被其触手抓住并被吃掉的。原始协作(protocooperation)是两种能独立生存的生物间的协作关系,它对双方都有利。如鸵鸟视觉敏锐,斑马嗅觉灵敏,它们常生活在一起,对发现天敌有利。又如海葵附着于寄 ...

能量在生态系统中的流动过程。其基本模式如下图。生命活动需要的能量来源于太阳能。到达地球的太阳能只有很少一部分为光合作用所固定,从而转变为植物体内的化学能。食草动物只能利用植物能量中的一小部分:被摄食的植物大部分被同化,其余部分随粪尿排出体外,被同化的一部分能量又被呼吸作用消耗,剩余部分才用于构成食草动物自身。食肉动物对食草动物能量的利用也大致如此。动物的尸体及其排出物经物理或生物的作用,变成碎 ...

地质年代名称。古生代的第四个纪。距今4亿年至3.5亿年,持续约5000万年。“泥盆”(Devon)是英国英格兰西南半岛上的一个郡名的意译(现称德文郡,Devonshire)。泥盆纪是英国地质学家塞奇威克(A.Sedgwick)和默奇森(R.I.Muchison)研究了该郡的“老红砂岩”后,于1839年命名的。这个时期形成的地层称为“泥盆系”,代表符号为“D”。泥盆纪亦分为早、中、晚三个世。早期 ...

美国生态学家谢尔福德(V.E.Shelford)于1931年提出:任何一个生态因子在数量上或质量上不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时,这种生物就会衰退或无法生存。如黄地老虎的幼虫在-11℃以下便无法生存,大多数昆虫在48~54℃高温下也会死亡。每种生物对每个生态因子都有一定的耐受范围,这个范围称为生态幅(ecologica amplitude),其幅度在这种生物对这种生态因子所能 ...