一般是指作为寄生性生物的宿主的生物范围。就病毒而言,宿主范围是指能够感染并增殖的宿主生物种类或细胞种类的范围,它依病毒的种类而定。对噬菌体来说,这就是指宿主细菌的种类范围。在植物病毒,习惯上使用寄主范围一词。在动物病毒,与其用宿主的动物种类的范围(例如就日本脑炎病毒来说,有人、猕猴、小鼠和鸡胚)来表示,还不如将它表达为细胞的种类较为合理,因为病毒只在细胞中增殖。例如,流行性感冒病毒的宿主范围是 ...

将叶绿体的悬浊液的pH从弱酸性上升到弱碱性,能在无光照(光磷酸化)和电子传递(氧化磷酸化)的情况下,从ADP和正磷酸合成ATP。这一现象称为酸-碱基磷酸化。同样的现象,(也就是由于氢离子浓度梯度、阳离子浓度梯度、膜电位的导入而合成ATP。)在其他生物膜系统中也可观察到,这就成为支持P·Mitchell提倡的磷酸化的化学渗透压说的一个根据。 ...

动物体内虽可产生各种酸或碱,但由于各种体液的缓冲作用,使血液的pH几乎保持恒定,可以说处于一种平衡状态。正常人的血液pH是7.35—7.45,平均为7.4,即使生物体内外发生了各种变化,pH也不易改变。体内循环恒定的例子如,(1)血浆中的碳酸氢盐、磷酸盐、血浆蛋白等起各种缓冲作用。其中以碳酸氢盐缓冲系统对血液pH的影响最大。(2)红血球中的血红蛋白和磷酸盐等也具有缓冲作用。(3)红血球内存在碳 ...

为蚕卵的人工孵化法之一,为了在产卵后2—5周能够换纸(将孵化的毛蚕移于另纸)而采用的方法。即产卵后约20—25小时,将卵浸泡在比重1.075(15%)、46℃的温盐酸中3—5分钟,或在常温下浸泡1小时,然后充分水洗,风干,在与预定换纸日相应的温度下保管。 ...

剥去子叶鞘一侧的表皮,用各种pH的缓冲液浸泡,伤侧的生长随氢离子浓度的升高而增加,因此就引起了弯曲。这种由酸溶液而引起的弯曲称为酸弯曲。而由酸引起的生长称为酸生长。由于对各种pH缓冲液的生长曲线和植物生长激素的解离曲线存在平行关系,所以可以认为酸生长是由于细胞内的植物生长激素的解离状态受到pH的影响而造成的。近年来有这样的推测,认为植物生长激素可能活化了存在于膜上的氢离子泵,促进了氢离子的产生 ...

指在酸性土壤如泥炭土等含有游离腐植酸的地方生长的植物。由低沼泽原、高位沼泽原、石南灌木群落(heide)苔藓所形成的冻原等群落都属干酸土植物。 ...

具有羟基、羧基、砜基等助色团在溶液中具负电荷的色素。这种色素与Na、K、Ca离子构成的盐在溶液中呈碱性。它与具正电荷的细胞重要组分相结合,或是浸润到细胞间隙使细胞质、红血球、肌纤维等染色。 ...

指pH在7.0以下的呈酸性反应的土壤。在湿润地区因降雨而游离盐基流失使土壤胶体呈盐基不饱和状态,硫化物和氨氧化后生成硫酸和硝酸,有机物分解产物的有机酸及腐殖酸的积累等都可使土壤酸性化。土壤的酸性可分为二种类型:因土壤溶液中存在着游离H 的活性酸(active acidity)和由盐基不饱和胶粒吸附的Al 8和H 形成的潜性酸(potentialacidity)。前者土壤加水时土壤溶液所显的酸性 ...

通常是指pH低于5的酸性水的湖泊。含有硫酸等无机酸的无机酸性湖泊,存在于火山或硫磺泉附近(在日本有恐山湖、磐梯五色湖等)。而含有腐植酸或不饱和腐植酸的有机酸性湖(organic acidotro-phic lake)则大多存在于高湿原地带,溶有大量有机物,也属于腐植营养湖。泻湖(日本宫城县)的酸度(pH=1.4)是世界上最强的酸性湖。无机酸性湖不仅酸性强而且还含有大量的铁,生物的种类一般较少, ...

在血液的pH值超过正常范围移向酸性,或pH值无大变动的条件下出现血液对酸的正常缓冲能力降低的情况,称为酸中毒。由于肺炎、中枢性呼吸障碍等导致血液中CO2贮留则出现酸中毒。在大量摄取酸类或产酸物质和糖尿病、肾炎等疾病中有机酸异常增加或肾功不全排酸障碍时也可引起酸中毒。引起全身各种机能异常,出现食欲不佳、失眠、恶心、呕吐等症状。 ...

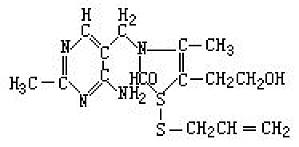

蒜氨酸(alliin)存在于大蒜中,研碎的大蒜由于酶(蒜氨酸酶)的作用而生成蒜素(allic-in),当它与维生素B1发生作用时就会生成不对称的二硫化维生素B1——蒜硫胺素(硫胺素烯丙基二硫化物)(藤原元典、松川泰三)。此化合物比B1更客易为肠道吸收,也容易在细胞组织内移动,可还原成B1显示在体内的持续性。通过与B1结合的蒜硫胺素的烯丙基的变化,可研制出许多容易吸收的长效的B1制剂。 ...

〔1〕为群体遗传学中的一个术语。指群体中雌雄个体间无选择地进行交配,是Hardy-Weinberg定律成立的重要前提。与这个定律有关的是,对某一基因座位来说,当任意二个基因型交配的概率等于各个基因型频率乘积的时候,就可认为这个基因座位是进行随机交配的。根据这个定义,即使一个基因座位是随机交配的,但另外一些基因座位也可能不是进行随机交配。随机交配在本质上与群体中雌雄配子间的随机结合是一样的。(陈 ...

指在染色体的一端由微细的纤维结构连接起来的球形或椭圆形的染色颗粒。有随体的染色体称为随体染色体,连接随体的部位为次生缢缩,在这一部位形成核仁。因为随体的形态以及连接随体和染色体本体的纤维结构的长度都是一定的,所以这些特征就成为核型分析的重要指标。如果随体由于某种原因缺失时,就会在其他染色体的末端形成核仁。 ...

描述自然现象的理论模型(假说)的一种,即现象的变化并不总是一直地出现,其遵从某种概率定律而产生的模型叫随机模型。随时间进行的随机现象模型特称为随机过程,其中,现象将来的发展仅仅依赖于现在的状态,而与过去的状态无关的过程称为马尔柯夫过程。对独立的以一定概率发生的个体或粒子生灭(birth-death)的分枝过程(branching proc-ess),有限群体中基因频度偶然变化的过程和稳定状态下 ...

更广泛地是指染色体DNA和独立存在的小型DNA。若将DNA放在氯化铯中,用平衡密度梯度离心,则按GC含量,在特定的密度部位形成带。采用该法将从细胞抽提的DNA分离,除主要的DNA带外,有时可出现小的带,后者就叫做随体DNA。有的随体DNA像细胞内的质环DNA那样是独立的分子,但也有的随体DNA是大的DNA被切断,而成为含特异GC含量的片断(主要是含重复碱基顺序的部分),由这种片断形成独立的带。 ...

指具有随体和非染色性的次生缢缩的染色体,次生缢缩的部位在核分裂末期时,有形成核仁的能力。随体染色体起初是根据“随体”(satellite)而得名的,但后来的意义却变为用于不具胸腺核酸的非染色性部位的染色体。次生缢缩的非染色性部位称为核仁组成区。因为只限于在这一部位存在制造核糖体(rRNA)的多顺反子,所以,这一部位一旦发生缺失,核仁的形成就会受到阻碍,从而阻碍着核糖体的形成。 ...

指脊椎动物的受躯体神经系统直接控制可随意运动的肌肉。实际与骨骼肌基本是同义词。是自主神经支配的不随意肌的反义词。在人类,如耳壳肌那样,在解剖学上是正规的骨骼肌,但已基本失去随意运动的能力;而眼的调节肌(睫状肌)是平滑肌,但有时却可作一种随意运动。 ...

在脊椎动物中指被认为是根据动物的自主“意志”而产生的运动。事实上仅见于骨骼肌。与此相反,由反射和自动性的运动因为是与意志和意识无关的过程,而被称为不随意运动。随意运动的中枢在大脑皮层的运动中枢或运动区,这里产生的冲动经过锥体路传导到躯体肌。上述的所谓“意志”实际就是指这种活动,也就是说它并不是作为心理学概念的“意志”,它也可以包含单纯的冲动。 ...

指髓质。是器官或组织表层皮质(cortex)的对应词,即中心部位的组织。指植物体的轴性器官,由排列成管状的维管束包围的内侧部分,多通过射线组织和皮层相互联系。通常由薄壁细胞构成,但有厚壁木化的〔蕨(pteridium aquilinum)〕,也有富于细胞间隙,具有分泌细胞、异细胞、乳汁管、髓射线等。成熟的髓不具有叶绿体〔卫矛属(Euonymus)例外〕,但含淀粉粒、丹宁、晶体等。特别是在木本植 ...

系一种过氧化物酶,含在白血球和骨髓(Myelo)的嗜伊红细胞中。因显绿色所以也称绿过氧化物酶。可高度提纯精制出来。辅基用盐酸-丙酮处理不与蛋白质分离,吸收带向长波侧移动,似具有与其它过氧化物酶不同的血红素。作用形式与辣根过氧化物酶相同,但活性弱。可氧化已纳入到白血球内的物质,起解毒作用。 ...