分布于亚热带气候潮湿的地区,以壳斗科、樟科、山茶科、木兰科等常绿阔叶树种为主的森林生态系统。分布地区夏季热而多雨,冬季寒冷,降雨量少,年降雨量1000~1500毫米,主要分布于4~9月。群落结构较热带雨林简单,林下苔藓植物丰富。群落中常混杂有少量落叶阔叶树,再向较寒冷地方推进,这种群落就被温带落叶林取代了。分布于欧亚大陆东岸、非洲东南部和美国东南部。我国的常绿阔叶林的面积和发育状况皆居全球之首。

加拉帕戈斯群岛上4属,14种雀科鸣禽的统称。因最初于1835年9、10月间达尔文环球航行到此时首先发现,故名。14种雀分布在群岛的13个岛上,各岛分别具有其中的3~10种。它们形态上大同小异(主要是喙的差别较大),但都与南美大陆的种类相似。根据现有材料推测,祖种地栖、以种子为食,来自南美大陆,通过地理隔离,逐渐分化发展成4属,14种。4属代表3个支系。第一支是地雀属(Geospiza),包括6 ...

地质年代名称。新生代的第二个纪。从距今300万年至现代,延续约300万年。“第四纪”一词由法国学者德努埃(J. Desnoyers)于1829年创用。分更新世(Pleistoene Epoch)和全新世(HoloceneEpoch)。第四纪形成的地层叫第四系,代表符号为“Q”。更新世又称洪积世(Diluvium),从300万年前至1万年前;全新世又称冲积世(Alluvium),从1万年前至现 ...

指高能化合物的放能水解作用或与基团转移相偶联的ATP合成作用。不包括光合磷酸化或呼吸链中氧化磷酸化的ATP生成过程。例如:糖酵解途径中产生的高能磷酸化合物甘油酸-1,3-二磷酸和烯醇式磷酸丙酮酸在酶的作用下,高能磷酸基团转移到ADP分子上生成ATP。又如三羧酸循环中产生的高能硫酯化合物琥珀酰辅酶A在酶的作用下水解成琥珀酸,同时使GDP磷酸化为GTP,GTP再与ADP作用生成ATP。这些都是底 ...

生物进化过程中生物大分子的演变现象。主要包括蛋白质分子的演变、核酸分子的演变和遗传密码的演变。(1)蛋白质分子的演变;可以肌红蛋白(Mb)和血红蛋白(Hb)的分子演变来说明。在无颌类脊椎动物(如七鳃鳗),运输O2的球蛋白只有Mb,而在绝大多数脊椎动物中,运输O2的球蛋白有Mb和Hb。据研究,Mb由一条多肽链组成,含有153个氨基酸残基;成人血红蛋白(Hb-A)由两条α链和两条β链组成,(即α2 ...

地质年代名称。新生代的第一个纪。距今6500万年至300万年。延续约6200万年。“第三纪”一词,由意大利地质学家阿杜诺(G.Arduino)于1779年创用。分早第三纪和晚第三纪。早第三纪距今6500万年至2500万年,内分古新世(Paleocene Epoch)、始新世(Eocene Epoch)和渐新世(Oligocene Epoch);晚第三纪距今2500万年至300万年,内分中新世 ...

生物群落经过一系列演替,最后所产生的保持相对稳定的群落。如在水陆交界或湖泊边缘出现的水生演替系列,常以沉水植物群落开始,经浮水植物、挺水植物、湿生草本植物、灌丛疏林植物等过渡群落阶段,最后发展成与当地气候相适应的森林群落,即为该地区的顶极群落。这是一种稳定的、自我维持的、成熟的生物群落。其物种组成和数量比例相对稳定,群落结构复杂,层次较多,各物种都占据着不同的空间,能最充分最有效地利用周围的 ...

主要研究两方面问题:(1)电离辐射对生物个体、种群、群落和生态系统的效应。(2)释放到自然界的放射性物质在生态系统中的分布、转移、扩散和积累的过程。原子武器的出现与核能和平利用,使环境中的放射性废物不断增加,监视其动态和控制其危害是当务之急。当输入环境的放射性物质超过其自然衰变率时,它就会积累于空气、土壤或水体中,并随着食物链在生态系统中扩散和积累。例如,哥伦比亚河中放射性磷的含量只有0.0 ...

有的生物体偶然出现了祖先的某些性状的遗传现象。例如,双翅目昆虫后翅一般已退化为平衡棍,但偶然会出现有两对翅的个体。在人类,偶然会看到有短尾的孩子、长毛的人、多乳头的女子等等,这些现象表明,人类的祖先可能是有尾的、长毛的、多乳头的动物。所以返祖现象也是生物进化的一种证据。关于返祖现象,现代遗传学有两种解释:一是由于在物种形成期间已经分开的,决定某种性状所必需的两个或多个基因,通过杂交或其他原因 ...

亦称还原者(reducers)。构成生态系统的三大功能类群之一。是把动植物残体分解为简单化合物,最终分解成无机物,供生产者重新利用的异养生物。主要有细菌和真菌,也包括某些原生动物和蚯蚓、白蚁、螨等腐食性动物。在生态系统中,与生产者所起的作用正好相反。如果没有分解者,生态系统的物质循环便无法正常进行。分解过程复杂而缓慢,分三阶段:把残体分解成碎屑;形成腐殖酸和可溶性有机物;腐殖酸进一步分解为矿 ...

Gaia一词,直译大地女神,故盖阿假说也称大地女神假说。1965年,英国大气化学家拉夫洛克(J.E.Lovelock)提出。他认为,地球表面的温度和化学组成是受地球这个行星的生命总体主动调节的。地球的大气化学成分、温度和氧化状态受天文的、生物的或其他干扰而发生变化,产生偏离。但生物通过改变其生长和代谢,如光合作用吸收二氧化碳、释放氧气,呼吸作用以及排泄、分解等作用对此作出反应,从而缓和地球表 ...

一种20世纪70年代兴起的、反对达尔文“渐变论”的进化学说。1972年由美国古生物学家艾尔德莱奇(N.Eldredge)和古尔德(S.J.Gould)提出。这个学说的英文含义是:不时被打断了的平衡。这个学说的要点是:生物进化不是渐变的,而是渐变与骤变交替出现的过程。在短时期内发生骤变之后,又在长时期内进行相对稳定的渐变。间断平衡论的根据主要是某些古生物学的材料,以此来反对达尔文的“种系渐变论”。目 ...

指在生物体上有一些已经失去功能但仍然残存着的器官。如生活在海中的鲸的后肢已经完全退化,但在体内还有腰带骨、股骨和胫骨等后肢骨的遗迹。海牛的前肢变为桨状,指端还保留有退化的蹄的痕迹,后肢退化,但仍保留着残存的后肢骨。这些痕迹器官足以证明鲸和海牛起源于陆生脊椎动物。人类也有许多退化的痕迹器官,如盲肠。人的盲肠连同其末端的蚓突都极度退化,已经失去了消化功能。与此对比,家兔的盲肠连同蚓突长达半米,相当 ...

地质年代名称。古生代的第一个纪。距今5.7亿年至5亿年,持续约7000万年。寒武(Cambria)是英国威尔士的古称。“寒武纪”一词是英国地质学家塞奇威克(A.Sedgwick)于1835年首次引进地质文献的。原指泥盆纪老红砂岩之下的所有地层。后来英国地质学家默奇森(R.I.Murchison)将其中、上部划归志留纪,于是寒武纪只限于早古生代的早期。当时形成的地层叫“寒武系”,代表符号为。寒 ...

亦称害虫综合防治。因地、因时制宜、合理利用农业的、化学的、生物的、物理的方法,以及其他有效的手段,把害虫控制在不足危害的水平。这在我国已广泛应用于对水稻、棉花、大豆、苹果等作物的害虫防治上,并取得较大成就。特点是:(1)从整体出发,考虑生物与生物之间、生物与环境之间的相互关系,其目的是既要增加生产,又要保护人畜健康和环境,为此,综合防治要以生态学研究为基础;(2)摒弃一旦有有害生物存在,就必需 ...

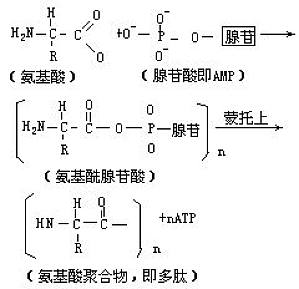

在原始地球条件下由无机物逐渐演变为原始生命体的过程。这个化学进化过程大致可分为下列四个阶段。 (1)由无机小分子物质(如氢、氨等)生成有机小分子物质(如氨基酸、含氮碱基、核糖或脱氧核糖等)。这个方面已为越来越多的模拟原始地球条件的实验所证明(见米勒模拟试验)。 (2)从有机小分子物质形成生物大分子物质。在原始还原性大气中生成的生物小分子(如氨基酸等)被雨水冲淋,溶解于原始海洋中,这些生物小 ...

通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物、活动遗迹以及生物体分解后残留在地层中的有机分子。所谓古代生物,一般指全新世开始(距今约10000年)以前的生物;最近1万年内的生物遗体或遗物,不能算是化石。按大小和保存特点的不同,化石可分为七大类,(1)实体化石:指生物的遗体被保存在岩层中所形成的化石,如琥珀中的昆虫,波兰斯大卢尼沥青湖中的披毛犀化石,恐龙的骨骼化石,古植物形成的硅化木化石等。( ...

按照有害生物的发生规律,利用化学药剂对其进行防治的方法。优点是:(1)收效快,能在短时间内减轻或消除有害生物的危害;(2)化学药剂杀死害虫的途径多种多样,有的是接触杀虫剂(如对硫磷、六六六),有的是熏蒸杀虫剂(溴甲烷、敌敌畏)、还有胃毒剂(砷酸铅、氟硅酸钠)、忌避剂(雷公藤、避蚊油)、引诱剂、不育剂等,可根据不同需要而选择。缺点是(1)长期使用,害虫容易产生抗药性;(2)农药不仅毒杀有害生物, ...

气候极端干旱、蒸发量超过降水量,植被稀疏、甚至无植被,由超旱生的灌木、半灌木或半乔木占优势的,地面不郁闭的一类生态系统。主要分布于亚热带干旱地区,往北延伸到温带,在远离海洋的大陆内部更易形成。荒漠植被主要有三类生活型:具发达根系、叶小而厚的灌木、半灌木,具特殊贮水器的肉质植物和在潮湿季节迅速完成生活周期的短命植物。动物种类比较丰富,有三趾跳鼠亚科、沙鼠亚科动物,还有骆驼、鸵鸟、北美更格卢鼠、南 ...

生物有机体周围一切的总和,包括空间和其中所有能直接或间接影响生物有机体的因素。环境所包括的范围常因研究的主体不同而异。如以某一只黄鼠为主体,其环境就包括它周围的一切生物因子和非生物因子,而生物因子又包括种内和种间关系,对这只黄鼠来说,周围的植被,种群中的其他黄鼠、干草原上的其他昆虫、鸟、兽,以及那里的光照、降雨、气温、土壤等都是它的环境。如以某生物群落为研究主体时,其环境因素就只包括周围的非生 ...