为了获得高质量的真核细胞mRNA, 必须使用RNA酶的抑制剂或采用下述的破碎细胞和灭活RNA酶同步进行的方法,最大限度地降低细胞破碎过程中所释放的RNA酶的活性。同时,避免偶然引入实验室内其他潜在的痕量RNA酶也很重要。下面列举避免RNA酶法染问题的一些注意事项。大多数有经验的研究者并不拘泥于这些注意事项,只是在遇到问题时可能采用其中的一种或几种方法加以解决。

由于mRNA末端含有多poly(A)+,当总RNA流径oligo(dT)纤维素时,在高盐缓冲液作用下,mRNA被特异的吸附在oligo(dT)纤维素柱上,在低盐浓度或蒸馏水中,mRNA可被洗下,经过两次oligo(dT) 纤维素柱,可得到较纯的mRNA。

mRNA的分离方法较多,其中以寡聚(dT)-纤维素柱层析法最为有效,已成为常规方法。此法利用mRNA 3‘末端含有Poly(A+)的特点,在RNA流经寡聚(dT)纤维素柱时,在高盐缓冲液的作用下,mRNA被特异地结合在柱上,当逐渐降低盐的浓度时或在低盐溶液和蒸馏水的情况下,mRNA被洗脱,经过两次寡聚(dT)纤维柱后,即可得到较高纯度的mRNA。

使用该试剂盒,mRNA产量极低,因此下述方法是以Promega公司试剂盒操作手册为基础,并采用储昭晖硕士(作物遗传改良国家重点实验室植物分子生物学水稻分室)所建议的改进方法综合而成。

Reagents 1 U/ul DNase I from Epicentre Technologies 10X DNase I buffer (200 mM Tris pH 8.4 20 mM MgCl2 500 mM KCl) For 1ml: 200 mM Tris pH 8.4 200 ul 1M Tris pH 8.4 500 ul 1M KCl 20 ul 1 M MgCl2 280 u ...

Overview Most RNA extractions procedures yield RNA with minimal or no contamination with DNA that is suitable for applications such as northern blot constructions of cDNA libraries or microarray hybri ...

Background: mRNAs (messenger RNAs) comprise only a small percentage of all RNA species in a eukaryotic cell in Neurospora usually ~ 1-6 % (Lucas et al. 1977; Sturani et al. 1979)。 For some application ...

尽管现在人们可以越来越准确地预测microRNA的沉默效果,但还是需要高通量而且准确的直接验证技术来验证microRNA的沉默效果。microRNA这个在生物科学史上具有重要意义的小分子,在2008年又一次成为了世人瞩目的焦点。microRNA通过与目标mRNA的3’UTR区域结合来阻止其翻译,具体作用机制可分为两种:一种是降解目标mRNA从而达到阻止其翻译的目的,另一种则是直接抑制mRNA的翻译过程。

harvard大学Jeffrey K. Ichikaww编写的Human RNA Extraction protocol(哈佛RNA提取方法)。

细胞内大部分RNA 均与蛋白质结合在一起,以核蛋白的形式存在。因此,提取RNA时要把RNA与蛋白质分离并除去。将细胞置于含有十二烷基磺酸钠(Sodium dodecyl sulfate,SDS)的缓冲液中,加等体积水饱和酚,通过剧裂振荡,然后离心形成上层水相和下层酚相。核酸溶于水相,被苯酚变性的蛋白质或者溶于酚相,或者在两相界面处形成凝胶层。

核糖核酸与浓盐酸共热时,即发生降解,形成的核糖继而转变为糠醛,后者与3,5-二羟基甲苯(地衣酚)反应呈鲜绿色,该反应需用三氯化铁或氯化铜作催化剂,反应产物在670nm处有最大吸收。RNA在20~250μ g范围内,光吸收与RNA的浓度成正比。地衣酚反应特异性较差,凡戊糖均有此反应,DNA和其他杂质也能给出类似的颜色。因此测定RNA时可先测定DNA含量,再计算出RNA含量。

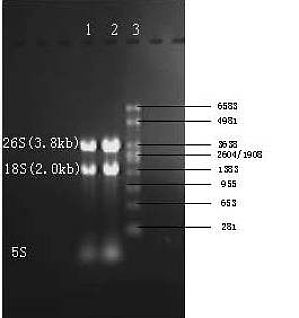

提取样品的总RNA后,一般根据RNA的凝胶电泳图来判断RNA的质量。由于RNA容易形成二级结构,因此常用甲醛变性胶来进行RNA电泳,得到的电泳图能真实反映RNA的质量状况。

用于基因芯片分析的细胞RNA的抽提:细胞培养结束后,若是贴壁细胞,可以用移液器吸去培养基,并加入3ml左右的PBS洗一次(需要注意的是从冰箱中取出的PBS缓冲液温度要尽量回复到室温,避免给细胞冷的刺激)。吸去PBS后,即可加入适量的Trizol试剂,Trizol的量一般是每10cm2的面积加1ml的Trizol;若是悬浮细胞,可以进行离心,吸去上层的培养液,加入适量的Trizol,一般是5-10×106细胞加1ml的Trizol。加入Trizol后,用移液器反复吹打细胞,使细胞充分裂解(见图1-图3)。判断Trizol加量是否合适的标准可以根据细胞溶解物的粘度来判断。在细胞刚溶解时,可以发现有丝状物出现,这是细胞的基因组DNA释放出来了,若Trizol量合适,吹打几次后,丝状物会消失,液体粘稠性下降;若Trizol量过少,丝状物往往一直存在,液体粘稠性大,可以继续补加Trizol。若Trizol的量过少,会导致抽提的RNA中有较多的基因组DNA污染。由于Trizol试剂中含有强烈的RNA酶抑制剂,因此细胞充分溶解在Trizol中后就不用担心RNA的降。

哺乳动物组织样品RNA的抽提最基本的要素是防止RNA在抽提过程中降解,以及尽可能得到最高的RNA抽提效率。以下介绍我们实验室认为最符合以上两个要素的抽提方法。

(1)取3 g样品,加入10% 样品重的多聚聚乙烯吡咯烷酮(PVPP),用液氮研磨成细粉状,将细粉分为每份约3 g,并贮藏于-80℃下。(2)在5O ml falcon管中加入2O ml提取缓冲液。提取液的组成为0.2 mol/L 脱水四硼酸钠(sodium tetriborate decahydrate)、30 mmol/L 乙二胺四乙酸(EDTA)、1% (W/V)十二烷基硫酸钠(SDS)、 ...

从植物组织中提取RNA是进行植物分子生物学方面研究的必要前提。要进行Northern杂交分析,纯化mRNA以用于体外翻译或建立cDNA文库,RT-PCR及差示分析等分子生物学研究,都需要高质量的RNA。因此,从植物组织中提取纯度高、完整性好的RNA是顺利进行上述研究的关键所在。

一、准备试剂:氯仿,异丙醇,75℅乙醇,无RNase的水或0.5℅SDS(溶液均需用DEPC处理过的水配制)。二、操作步骤:1. 匀浆处理:a. 组织 将组织在液氮中磨碎,每50-100mg组织加入1ml TRIzol,用匀浆仪进行匀浆处理。样品体积不应超过TRIzol体积10℅。b. 单层培养细胞 直接在培养板中加入TRIzol裂解细胞,每10cm2面积(即3.5cm直径的培养板)加1 ...

一、操作注意事项: 由于RNA酶的广泛存在与难以灭活的顽固特性。使得RNA的提取纯化和后续工作变得非常困难。为了保证RNA的研究工作成功,请仔细阅读下列注意事项,相信它能帮助您解决常见的问题。 归根究底,RNA工作的主要问题是防止RNA酶的污染。RNA酶无处不在,在实验操作的任何一步,任何偶然的疏忽或不当操作都有可能造成RNA酶污染,从而导致整个实验失败。因此,严格控制实验条件,避免任何可能的污染 ...

甲醛变性电泳检测RNA完整性:在250mL的锥形瓶中准确称量2g Agarose (Sigama),再加20mL 10×TAE Buffer,144mLDEPC处理过的双蒸水,微波炉中化胶,待冷却至50-60℃加EB至终浓度≤0.5μg/mL。在通风橱中加入36 mL甲醛,放置一段时间以减少甲醛蒸汽。

For more information please visit our homepage www.intelligent-siRNA.com