关键信息出错,顶级期刊新冠病毒论文闹「乌龙」

德国新型冠状病毒患者进行隔离治疗的医院(图片来源:Reuters)

1 月 30 日,一篇发表于《新英格兰医学杂志》的文章报道了德国首位新型冠状病毒感染者的患病经历。这篇论文首次为无症状状态下的传染提供确凿证据。不过今天,事件出现了反转。根据《科学》网站的报道,德国罗伯特·科赫研究所宣布,这篇论文的信息来源存在重大缺陷,论文结论并不成立。

需要指出的是,即使这篇论文站不住脚,无症状传染的现象仍然很可能存在。根据世界卫生组织的最新观点,新型冠状病毒的主要传播方式仍是有症状传染,无症状传染可能很罕见。但这次乌龙事件提醒我们思考,在疫情蔓延的特殊时期,应如何确保论文信息的快速与准确性。

德国的「无症状传染」案例

让我们先来看看,这篇 1 月 30 日发表于《新英格兰医学杂志》(NEJM)的这篇论文说了什么。

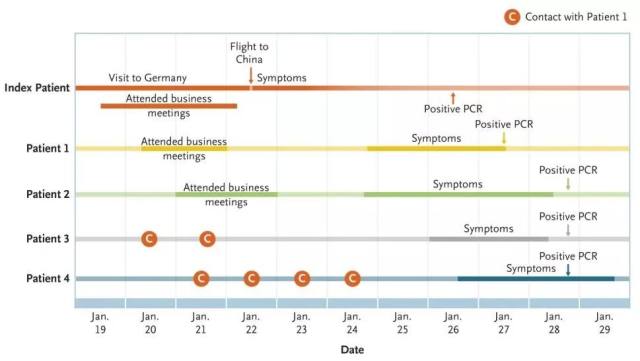

论文讲述了德国最早感染新冠病毒的 4 位患者的经历。据论文报道,一位中国公民于 1 月 19 日从上海飞往德国出差。20、21 日,她在德国的公司参加会议,当时她并没有表现出任何可疑的症状。1 月 22 日,她在从德国返回上海的航班上感到不适,并于 1 月 26 日被确诊为新型冠状病毒肺炎患者。

而德国确诊的首位新型冠状病毒感染者,正是 20-21 日与这位上海患者共同参加会议的员工。这名 33 岁的德国男性 24 日开始出现喉咙痛、寒颤和肌肉酸痛等症状。1 月 25 日,他出现咳嗽症状,并且高烧达 39.1℃。不过由于随后感觉病情有所好转,他于 27 日返回公司工作。

同日,被确诊的上海患者向德国的公司通告了自己的病情。于是,这名出现症状的德国员工被立即送往慕尼黑的传染病与热带医学中心,进行进一步评估。当时,他已经退烧,健康状况也较为良好。研究人员在他的鼻咽样本与痰标本中,均检测出其新型冠状病毒的阳性信号。由此,这位员工被确诊感染新型冠状病毒。他在症状出现前的 14 天内,没有离开过德国。

次日,在对公司其他同事的检测中,又有 3 位员工被确诊为新型冠状病毒感染者。3 人中,只有 1 位与这位上海患者有过直接接触,另两位只与首位确诊的德国患者有过接触。目前,这 4 位患者均未出现严重的症状。

德国几位患者的感染时间表(图片来源:NEJM 论文)

由于这位上海患者将病毒传染给德国同事时,尚未出现任何症状,因此这一案例引起了人们的高度关注。论文指出,如果研究得到证实,该案例首次为新型冠状病毒的无症状传染提供确凿证据,这也要求我们重新评估疾病传染与疫情暴发情况。此外,这项研究还指出,由于德国首位患者在康复期时,痰样本中依然存在高浓度的病毒,这提示我们注意康复期患者的传染性。

信息有误

然而,根据《科学》网站的最新报道,这篇论文可能闹了「乌龙」。德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所(Robert Koch Institute,RKI)向 NEJM 杂志写信作出澄清,指出论文中的关键信息存在错误。

在论文中,这位上海患者是在从德国返回上海的航班上开始出现症状。但在论文发表之后,当 RKI 以及巴伐利亚州健康和食品安全局的相关人员通过电话亲口询问这位上海患者的情况时,却得到了不同的答案:她在德国时已经出现了症状。

据知情人士透露,她在德国时已经感觉非常疲惫,出现肌肉疼痛及发烧症状。(但这一消息并未得到 RKI 的证实。)

为什么会出现这样的乌龙?问题在于,论文作者并没有与这位上海患者进行直接交流,以确认她的健康情况。论文作者之一 Michael Hoelscher 承认,论文中的相关信息来自其他 4 位患者的口述:「他们告诉我们,来自中国的患者似乎没有出现任何症状。」

Hoelscher 同意,对于这位患者健康状态的信息来源,他们应该在写论文时进行确认。但尽快分享信息的需求,以及 NEJM 希望能更快地发布论文的声音,让他们面临很大的压力:「如果是今天写这篇论文,我们会使用不同的措辞。」

德国洪堡大学附属夏利特医院的病毒学家 Christian Drosten 负责这项研究的实验室检测工作,他表示:「显然,我们最初无法接触到这位患者,而人们又希望(相关论文)可以得到快速传播。」

RKI 的发言人确认,勘误邮件已经发送至 NEJM 杂志。同时,他们也将信息通报给世界卫生组织以及欧洲其他合作机构。

对于此次乌龙事件,哈佛大学公共卫生学院的流行病学家 Marc Lipsitch 表示,在没有与当事人交流的情况下直接认定「无症状」,这样的流程存在问题。但他也对研究团队表示理解,「在一些紧急情况下,人们往往无法与所有相关人员进行交谈。这时研究团队只是想尽快发表他们对真相的看法,而不是有意犯错。」

而瑞典公共卫生机构的批评则要直接得多。该机构在其网站上发布公告称:「在这篇文章中,宣传冠状病毒可以在潜伏期感染他人的信息来源缺乏科学支撑。NEJM 的论文被证实存在重大错误和缺陷。」

论文的「快」与「准」

需要指出的是,即使这篇论文本身站不住脚,也不意味着无症状传染的现象就不会出现。近日,世界卫生组织在报告中指出,基于目前的信息,新型冠状病毒的主要传播方式仍是有症状传染,症状显现之前的传染可能很罕见。2 月 3 日国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》,也首次明确了「无症状感染者也可能成为传染源」。

对于无症状情况下的传染,国家卫生健康委专家组成员、北京地坛医院感染二科主任医师蒋荣猛表示,我们没必要太过担心,因为作为呼吸道传染病,通过咳嗽等症状排出病原体,才可以传染,如果没有症状,通常认为它的传染性即便有,也是非常弱的。

但这次乌龙论文事件提醒我们思考:在这个疫情持续蔓延、人们迫切希望快速获取信息的特殊时期,审核论文的标准应该如何变化;我们又该如何看待这些研究?

根据《自然》网站在 1 月 30 日的统计,自从新型冠状病毒出现以来,各种学术期刊、预印本网站上已有超过 50 篇关于新冠病毒的英文论文发表,其中半数以上发表于 24-31 日这一周内。目前,这一数字仍在持续增长。包括《自然》、《柳叶刀》、《新英格兰医学杂志》在内的顶级学术期刊都相继在线发表多篇相关论文。《柳叶刀》及其子刊更是在 1 月 24 日就以「史上最快的速度」发布了冠状病毒专题。

在这些论文中,国内外的一线病毒学家、医生从临床、病毒结构、模型预测等不同角度着手,将关于新型冠状病毒的最新见解与其他研究人员及公众分享,为我们理解病毒的来源、特征、临床治疗以及疫情发展提供了至关重要的信息。

例如,中科院武汉病毒所石正丽团队发现,新型病毒的序列与一种蝙蝠冠状病毒在全基因组水平上相似度高达 96%,表明蝙蝠可能是该冠状病毒的来源。此外,他们还明确了病毒进入细胞的通路。这篇在 1 月 23 日首先上传至生物预印本网站的论文,昨日已经正式发表于《自然》期刊。

另一篇引发热烈讨论的论文,是 NEJM 上介绍美国首位确诊患者的康复记录。这项与「乌龙论文」同时发布的研究指出了瑞德西韦(Remdesivir)治疗新冠病毒感染的可能性,还报道了在患者粪便中检测出新型冠状病毒的核酸,提示了粪口传播的可能性。可以说,这项研究为新冠病毒的临床治疗与防控提供了重要线索。

但与此同时,部分预印本网站的论文存在良莠不齐的情况。例如,上周印度科学家在一篇论文中提出新冠病毒「包含艾滋病病毒序列,是科学家人为制造的」,这一阴谋论的说法存在明显漏洞,作者随后也将论文撤回,但论文中的结论已经被广泛传播,一时间不少人信以为真。

而本文提到的事件也提醒我们,即使是对待经过同行评议的论文,也要更加慎重。Lipsitch 就表示:「在疫情期间,同行评议可能没有平时那样严格,同时论文中数据的质量也存在更多的不确定性。」相信在此次意外事件之后,无论研究者、学术期刊、媒体还是公众,都将更加严谨地对待相关研究,用更加准确的信息协助应对疫情。

相关链接:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468?query = featured_home

https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong

https://www.scientificamerican.com/article/study-reports-first-case-of-coronavirus-spread-by-asymptomatic-person/

文章来源:微信公众号「环球科学」

* 本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(邮箱:biomart@dxy.cn),我们将立即进行删除处理;同时转载内容不代表本站立场。

联系我们

为更好地保障疫情防治需要,丁香通诚邀您提供相关信息,不限于:可供应产品信息、捐赠意向、技术资料等内容,请通过邮件 biomart@dxy.cn 联系我们!

直击抗疫科研前线,丁香通与你同在!