数据库

指具有维生素作用和活性的衍生物。如视黄醇酯、视黄醛、视黄酸是维生素A的同效维生素,而脱硫生物素(desthiobiotin)在许多细菌中是生物素的同效维生素。 ...

被子植物的花序全部由同形同性的小花组成时,这种小花就称为同形花。如蒲公英(Taraxacumspp.)、蓟属(Cirsium)等头状花序中的小花。 ...

Cu,原子量63.5,为所有植物不可缺少的微量元素。如果高等植物缺乏铜时,特别是顶梢的叶就会枯萎。在动物的细胞和组织中含量虽微,但分布广泛,特别是在脑和肌肉中是常见的一种成分。铜也是血液色素血蓝蛋白的金属成分。另外在制造血红蛋白时,据说铜可以提高铁的利用率。由于Cu Cu2 的电荷变化,铜还可以催化呼吸作用中的细胞色素氧化酶、光合作用中的质体蓝素(plastocyanin)、抗坏血酸(维生素C)氧 ...

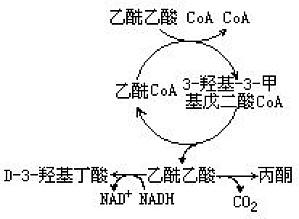

为酚、苯等芳香族化合物由微生物分解所产生的中间代谢产物。苯环发生开裂,一般是通过儿茶酚或原儿茶酚途径,不论哪个途径,都能产生β-酮己二酸。β-酮己二酸进一步与辅酶A(COA)结合,可再分解成琥珀酸和乙酰辅酶A,并通过三羧酸循环被氧化。 酮症指血液中酮体增加,并在尿中可得到证明的状态。是因糖分摄取不足和糖的消耗激增,或酮体不得氧化时引起的。因为酮体中的乙酰乙酸和D-3-羟基丁酸是呈酸性的, ...

含铜离子的蛋白质,多数呈具有特殊的蓝色。铜的含量血蓝蛋白为0.17-0.18%(虾和蟹)或0.24%-0.26%(蜗牛和乌贼),血铜蛋白为0.34%,肝铜蛋白为0.34%,马铃薯块茎的酚氧化酶为0.17%,蘑菇(乳菇属Lactarius)的酚氧化酶为0.23%,漆树的漆酶(laccase)为0.15%,南瓜果皮的抗坏血酸氧化酶为0.24%-0.26%。 ...

亦称丙酮体。是乙酰乙酸、D-3-羟基丁酸、丙酮三者的总称。肝脏将由脂肪酸或丙酮酸氧化生成的过剩的乙酰辅酶A转变为乙酰乙酸和D-3-羟基丁酸送至血液中。这些酮体在末梢组织中经三羧酸循环而进行代谢。在正常的情况下,血中的酮体浓度是低的,通常换算成丙酮不超过1毫克/100毫升。人尿中排出量每天为1毫克。饥饿或患糖尿病时,可形成大量酮体,从血液中的浓度和尿中的排出量的增加来看,这种状态被称ⅰ8文谝 ...

CH2SCH2CH2COCOOH。是由蛋氨酸的氨基转移反应或由氨基酸氧化酶氧化脱氨反应所生成的蛋氨酸同类性的化合物。它在植物研磨液或生物氧化酶的作用下可高效率的生成乙烯。 ...

亦称α-氧化戊二酸。系通过转氨基反应与谷氨酸有密切关系的具有代表性的α-酮酸。在生物学上,由假单胞菌属(Pseudomonase)和沙雷氏菌属(Serratia)的发酵,从葡萄糖经过酮葡糖酸而大量合成。在生物体内,由三羧酸循环中的重要环节而起作用,也是异柠檬酸去氢酶的作用,使异柠檬酸氧化脱羧,再由α-酮戊二酸脱氢酶的作用被氧化成为琥珀酰CoA。也可通过谷氨酸脱氢酶,由谷氨酸氧化脱氨生成。另外, ...

三羧酸循环中的一种酶。是一种催化α-酮戊二酸琥珀酰CoA反应的复合酶,需要NAD和CoA为辅基。EC.1.2.4、2α-酮戊二酸 CoA NAD 琥珀酰CoA NADH H 此外,尚有TPP、核酸、FAD参予反应。整个反应机制与丙酮酸脱氢酶催化的反应极为相似。分子量约250万。 主要为3种单位酶组成:α-酮戊二酸酶(硫辛酰胺)(EC1.2.4.2产生琥珀二氢核糖酸,分子量9万5千)、二氢 ...

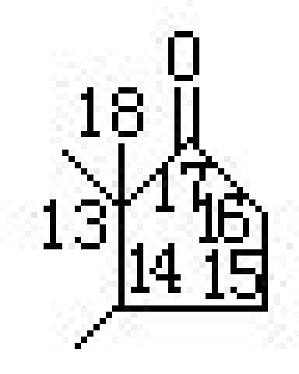

甾类骨架上第17位碳原子上的氧基的化合物之总称,缩写17KS。在生物体内,是由17位羟基的酶促氧化和C17-C20键切断生成的。在尿中含有来自副肾皮质的去氢表雄酮及其硫酸酯,睾丸酮的代谢物雄酮和表雄酮等。雌酮也以17-酮甾类的形态存在着。因为副肾皮质和卵巢肿瘤患者的尿中的排出量很高,所以可作为临床的诊断指标。又因17-酮甾类在碱性间-硝基苯溶液中呈紫色,所以可进行定量测定。 ...

在脊椎动物和头足类,由于各种刺激引起瞳孔的直径发生变化的反射。缩小的状态称为缩瞳、散大的状态称为散瞳。虹彩有两种平滑肌(鸟类是横纹肌),由环状的瞳孔括约肌缩瞳、由放射状的瞳孔扩大肌散瞳。前者受副交感神经支配,后者受交感神经支配。两肌的发生例外地起源于神经性外胚层。进入眼的光强度增加时缩瞳(潜伏期0.2-0.5秒,1秒内完成),光量减小即散瞳(5秒内完成),以此调节到达网膜的光量。这称为瞳孔的对 ...

在虹膜中瞳孔周围呈辐射状排列的平滑肌。来源于外胚层,收缩时瞳孔开放,与瞳孔括约肌起颉颃作用。 ...

虹膜中瞳孔周围呈环形走行的平滑肌。来源于外胚层,收缩时瞳孔缩小。 ...

在动物集群中有一个或几个领导其集群的个体(leader),对集群维持秩序和实行统率,所谓统率力就是指这种地位属性。从属于统率者(leaer)的其它成员称为追随者(follower)。通常,在具有稳定的单位集群的哺乳类社会里,多数情况是以特定的个体保持统率者的地位。在鱼群、鸟群里,可以看到由非特定的个体来实行统率者的任务。在日本鹿母系的血缘集群当中,是由一只年长的雌性个体取其统率力。在具有两性集 ...

见于担子菌类的初级菌丝、次级菌丝及子实体细胞的隔膜构造。它与在子囊菌中所见到的单纯隔膜结构不同,隔膜孔的周围厚,成为筒状结构。 ...

〔1〕系海百合类的桶形或卵形的浮游幼虫。具4-5个纤毛环。前端有长的鞭毛束。无口。藉消耗体内的卵黄而生活。体内产生骨板原基后即转入五角海百合期。〔2〕系继海参的耳状幼虫期后的幼虫,亦称蛹(pupa)。耳状幼虫所特有的1条纤毛带在多处呈复杂的离合,形成5个纤毛环,如桶箍般包围着虫体。这种幼虫,经产生5个触手的五触手期而变成成虫。 ...

亦称疼痛点。在皮肤上广泛地呈点状分布,特别是对痛觉敏感的部位。对其它的感觉也有同样的点状分布。在不被衣服所遮盖的裸露部位,分布得尤为稠密,在眼的角膜上也发现有痛点。 ...

由于卟啉代谢异常而出现的高尿酸血症,是一种遗传性代谢障碍性疾病。人体卟啉代谢的最终产物认为是尿酸,但实际上从尿中排出的尿酸仅占20%,其余部分在体内继续进行代谢。痛风患者由于这种代谢发生异常,体内尿酸库含量增加,其中一部分尿酸盐在关节内形成结晶而沉着(痛风结节)。Lesch-N-yhan综合征为男性的遗传性疾病,因次黄嘌呤=鸟嘌呤=转磷酸核糖活性降低而引起高尿酸血症。可出现以自疟症为主的神经症 ...

在身体的局部有了伤害、疾病等障碍时,以此为刺激所产生的感觉。对人来讲,痛觉作为一种伴有强烈的不快情绪的感觉虽也算一般感觉,但另一方面,由于皮肤痛觉等在一定程度上也具有外感受的性质,与其它皮肤感觉和味觉协同活动,参与对外物的硬度、锐度、热(热痛)、冷(冷痛)、辣的程度等性质的判断。人的痛觉不只存在于皮肤和粘膜,而且在身体的所有部分,如胸膜、腹膜、内脏(内脏痛)、牙、眼、耳等都可产生。在皮肤和粘膜 ...

多数动物作位置运动时形成前端的部位。在此部位以口为基础,有脑和多种感受器,显有集中化的特点。动物的运动性,本来可以认为是与获取食物相关连而发展起来的,与此相适应,一般以口为前端进行位置运动。运动时前端部位的上述变化称为头向化。左右对称的动物开始有头向化,无积极的位置运动的辐射对称的动物不发生头向化。自由生活的扁形动物(如虫),口不在前端,前端的头向化与口无关。多以头的位置称头部以与其它部位相 ...