数据库

C19H28O2,一种雄性激素物质。与雄甾酮共同从男人尿中排出,存在有游离型或葡萄糖醛酸结合型。已由A.Butenandt(1931, 1934)得到结晶。认为是睾甾酮代谢的中间产物。生理作用与雄甾酮相同。 ...

是T偶数噬菌体感染大肠杆菌诱导出的酶,催化由脱氧胞苷酸和甲醛形成脱氧羟甲基胞苷酸反应。后者是T偶数噬菌体 DNA内特有的碱基成分。已知由病毒感染可在寄主细胞内诱导出各种酶,此酶是其最初证明的例子。 ...

C24H40O4,3α,12α-二羟-5β-胆烷酸。胆汁酸的一种,在胆汁中是以和甘氨酸或牛磺酸结合成甘氨脱氧胆酸或牛磺脱氧胆酸的形态而存在。是形成许多有机化合物和稳定分子化合物的胆烷酸。其钠盐易溶于水,具有很强的表面活性作用,可用于破坏细胞而对酶进行提取。不是由胆固醇直接进行生物合成的,而是由肠内细菌通过代谢从胆酸合成的。 ...

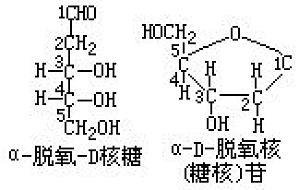

核糖的一个羟基被氢原子取代后的产物之总称,一般是指2-脱氧-D-核糖。为DNA(脱氧核糖核酸)的组成成分,见于多种生物体中,它是以脱氧核糖核苷酸的形态由对应的核糖核苷酸的还原所形成。 ...

三磷酸核苷中的戊糖部分为脱氧核糖时的总称。为DNA直接合成的前体物质。 ...

指核苷的糖部分由2′-脱氧核糖构成的物质。具有分别与腺嘧呤、鸟便嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶等碱基相对应的脱氧核糖核苷。可通过分解脱氧核糖核苷酸的酶得到。由特异的核苷激酶的作用形成脱氧核糖核苷酸而被再利用。 ...

亦称脱氧戊糖核酸,缩写 DNA。指核酸的戊糖部分为D-2-脱氧核糖而言。是基因的本质物质。碱基有腺嘌呤、鸟便嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶和其它成分,有少量的甲基化碱基,即5-甲基胞嘧啶,6-甲基氨基嘌呤。某种噬菌体DNA的胞嘧啶由5-羟甲基胞嘧啶,胸腺嘧啶由5-羟甲基尿嘧啶代替或含有尿嘧啶。核苷通过3′,5′-磷酸二酯键形成双股链状多核苷酸,用氢键形成双股螺旋结构沃华特生。病毒DNA分子量为 1—2 ...

指戊糖部分由2′-脱氧核糖组成的核苷酸的总称分别对应于腺嘌呤,鸟便嘌呤,胸腺嘧啶和尿嘧啶等碱基的各种脱氧核糖核苷酸,是合成 DNA的前体物质。在非增殖中的细胞内核苷酸的浓度一般较低,但在增殖细胞内的浓度明显地增高。主要由核苷酸还原酶的作用由核苷酸生成。在增殖细胞内,经补救途径由脱氧核苷的磷酸化合成。 ...

为对DNA有特异作用的、可水解核苷酸间的磷酯键的具有解聚化作用的核酸酶(一种磷酸酯酶),缩写DNase。可从各种生物和组织中分离出来,但这些酶在细胞中的作用尚不清楚。根据DNase的作用机理,可分为二种,即可将分子链内部的磷酸二酯键水解的核酸内切酶(脱氧核糖酶Ⅰ等),以及对分子链末端分阶段作用生成单核苷酸的外切核酸酶。DN- ase的测定方法有以下几种:(1)对伴有DNA分解时的粘性下降的测定 ...

酵母中有与胰脱氧核酸酶(DNaseⅠ)性质非常相似的DNase,同时也含有与这个酶特异结合的并可使酶失活的蛋白质。在人的白血球,骨髓、鸽嗉囊提取液,以及鼠的各种正常的和恶性组织中都含有这种物质,分布很广。无论哪一种都是蛋白质,对DNaseⅠ都是特异的。从小牛脾脏提取物中高度提的纯,其分子量为57,400,可与DNaseⅠ组成复台体,其化学组成为1∶1。人对DNasⅡe特异的阻抑物质,已从人尿中 ...

最有代表性的核酸内切酶。最早是由M.Kunitz从胰脏中分离出结晶的,也称为胰脱氧核糖核酸酶或DNaseⅠ, EC3.1.21.1。分子量约3.1万,等电点pH4.7,最适PH 7附近,需要Mg2 和Mn2 。分离单链和双链DNA,产生具有 5′-磷酸末端的分解物。在一般条件下其分解产物含有1到8—12个寡聚核苷酸,平均大小等于四个核苷酸。反应初期似乎是先分解dpPupPy键,但因二价离子的 ...

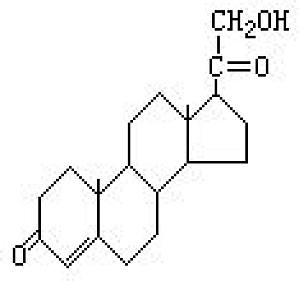

C21H30O3,21-羟基孕烯-4-二酮-3,20。也单称脱氧皮质〔甾〕酮,或缩写DOC。是副肾皮质激素的一种,具有糖代谢作用。由副肾皮质细胞的微粒体的21-羟化酶的作用,从黄体酮进行生物合成的。其乙酸酯缩写为DOCA,应用于临床。由于在副肾皮质细胞的线粒体中的11β-羟化酶的作用可生成皮质酮,所以通常也认为是一种中间体。 ...

为水解糖原、支链淀粉中α-1,6-葡糖苷键的酶类的总称。有异淀粉酶(isoamylase,EC 3.2.1.68)、支链淀粉酶(pullulanase,EC 3.2.1.41。亦称极限糊精酶(limit dextrinase)等。 ...

为催化DNA拓扑学异构体相互转变的酶之总称。催化DNA链断开和结合的偶联反应,为了分析体外反应机制,用环状DNA为底物。在闭环状双链DNA的拓扑学转变中,要暂时的将DNA的一个链或两个链切断,根据异构体化的方式而分为二个型。切断一个链而改变拓扑结构的称为Ⅰ型拓扑异构酶(top- oisomeraseⅠ),通过切断二个链来进行的称为Ⅱ型拓扑异构酶(topoisomeraseⅡ)。属于Ⅰ型的拓扑异 ...

亦称唾腺。(1)爬行类以上的高等脊椎动物,有些口腔腺分泌属于消化液的唾液,而称为唾液腺。哺乳类有颌下腺(排出管是华顿氏管,Wharton′sduct)、舌下腺、耳下腺(排出管是斯特诺氏管,steno′s duct)。前二者在哺乳类以下的动物中也有,但耳下腺是哺乳类新发展起来的。三者都属于分支复囊状腺,形成大的腺块。耳下腺只由浆液性腺细胞构成,颌下腺与舌下腺则由浆液性腺细胞和粘液性腺细胞构成。两 ...

双翅类昆虫唾腺细胞的间期核中所看到的巨型染色体。E.G.Balbiani(1881)首次看到了它的带状结构,但到后来,E.Heitz和H.Bauer(1933)以及T.S.Parnter(1933)才指出它在细胞学上的意义。唾腺染色体的显著特征是:(1)形状为带状,宽达5毫微米,长达400毫微米它相当于普通染色体的100~150倍;(2)核不分裂,由于染色体不断复制,形成了多线性染色体,宽度增 ...

具有双螺旋结构的DNA分子,对于二条多核苷酸链的缠绕的程度等有各种形状的拓扑学异构体。例如将不具裂缝的双链环状DNA的一个链切断,将其一端钻入未切断的链中,然后再使之与原来的一端(头)结合,则可给DNA分子的整体带来扭曲变形,由于将双链DNA进一步扭曲而形成超螺旋(参见闭环DNA),或一侧的链卷到另一侧链上的方式,使DNA骨架上积累的应变能成为最少。此时,根据向链中钻进的方向(将螺旋反卷的方向 ...

由各种唾液腺向口腔内分泌的混合液。人的唾液本来是无色、无臭、无味和稍微粘稠的液体,但因在分泌时含有粘膜细胞、唾液小体(白细胞变形的圆形小体)等而稍混浊。pH为5.6—7.6,比重平均为1.010—1.020。分泌量及其性状,受摄取食物的质和量等所影响,人1天约分泌1—1.5升,其中绝大部分是水,还含粘蛋白、尿素、尿酸、氨基酸和Na、K、Ca等无机盐,以及唾液淀粉酶。另外,还含有极少量的麦芽糖酶 ...

英文又称siali acid,最初是从牛颚下腺粘液质中提纯的,是神经氨酸衍生物之通称。N-酰基(N-乙酰或N-羟乙酰)神经氨酸,以及N-酰基-0-乙酰神经氨酸是天然存在的,虽然也有游离状态存在的,但大部分是以粘液质等粘多糖、糖蛋白质、糖肽,或糖脂类(神经节苷脂)分子中结合形态(α酮苷键)存在的。作为唾液酸分子的聚合体,已知有大肠杆菌产生的多聚乙酰神经氨酸。在动物细胞的细胞膜表面有大量存在,并使 ...

由人的唾液腺分泌,据谓具有促进生长等作用(绪方知三郎)。精制者称为腮腺激素(parotin)。对其效果多有怀疑,本质不阴。 ...