数据库

中央木质部为韧皮部所围绕的一种中柱类型。初看与原始中柱无异,而G.Brebner(1902)分辨出此种形式存在于种子植物时,并非是原生中柱,见于金鱼藻(Ceratophyllum demersum)、轮叶狐尾藻(Myriophyllum verticillatum)等水生植物中,断定是由于水生生活引起的次生退化类型。 ...

指双链的核酸变性生成单链再回到双链的情况。例如加热或用碱处理DNA使之解离成单链后,若徐徐冷却或中和,则可再次回到双链的状态。利用此性质可以研究核酸链间的碱基顺序的互补性。由退火得到双链状态,可断定这两个核酸链在碱基顺序上是互补的,如不能得到双链,就说明没有互补性。 ...

表示肿瘤细胞与正常组织细胞相比处于未分化阶段的用词。引人注目的是肿瘤细胞的细胞核内染色体在数目上和形态上都不正常,而且分裂也不规则。一般认为肿瘤发生除细胞失去分化,而呈幼小胚胎期细胞的形态,细胞虽大量增殖,但功能水平却很低。也就是说正常细胞变成肿瘤细胞就是由于逆向分化,退行分化所致。与分化的概念相反。 ...

退行进化一词是E.D.科普(E.D.Cope)创造的。是向上进化的反义词。其内容是指一种与某一持续进化方向相反的变化,即从现象上看是向退化方向变化的。 ...

由5-羟色胺经羟吲哚-o-转甲基酶的作用生成的吲哚。5-羟色胺存在于许多组织中,但褪黑色素仅存在于高等生物(松果体)中。具有抑制生殖腺的作用,但详细机制还不清楚。褪黑激素一名是根据它具有使黑色素胞收缩的作用而来的。 ...

哺乳类妊娠时,胚泡的滋养层细胞一经与子宫内膜接触,就成为刺激而引起其附近的内膜间质细胞肥大、增殖,并开始贮存糖原、脂质等,此即蜕膜。蜕膜的增大可以继续到妊娠的某一时期,但以后则变薄,分娩时,于胎盘底部作为母体胎盘而遗留下来。食肉类、啮齿类、灵长类等。由于此膜在分娩时脱落,故有蜕膜之称,但在牛、马、羊、猪等则几乎或完全不脱落。蜕膜的形成,黄体激素是必需的因子,而微量的动情激素则起协同作用。蜕膜的 ...

体表具有角质层的昆虫、甲壳类等节肢动物和线形动物等,在生长过程中脱掉其旧角质层的现象称为蜕皮。脊椎动物的蛇和蛙以及软体动物的石磺等之皮肤更新,也称为蜕皮。另外,哺乳类的换毛,鸟类的换羽,也可看作是一种蜕皮现象。节肢动物随着蜕皮而发生变态,并且体节数(甲壳类、多足类、原尾类的幼体)也增加。又再生也常在蜕皮时进行。线虫类,一生中蜕皮4次;昆虫在幼虫时期蜕皮5—7次,蛹一般蜕皮一次,但蜉蝣的幼虫可 ...

即节肢动物的蜕壳。因为表皮的内层已被消化重吸收,所以一般仅由外表皮所成。壳很薄,壳上附有前肠、后肠,昆虫还附有气管。 ...

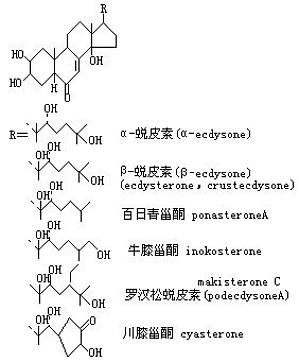

诱导昆虫、甲壳类等蜕皮、变态的激素。其主体物质是前胸腺激素(蜕皮激素、变态激素)。蜕皮激素是在蜕皮前的一定时间分泌的,它能促进皮肤上皮细胞的核酸、蛋白质合成,诱导有丝分裂,促进蜕皮的一系列反应。事前,有幼若激素作用时能引起幼虫期的幼虫蜕皮,而蜕皮素单独作用时,则使其向蛹或成虫变态引起蜕皮。最初是由A.Butenandt和P.Karlson从蚕蛹中分离出来的结晶体,因它具有蜕皮(ecdysis) ...

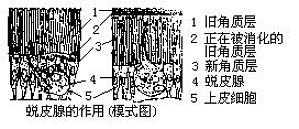

亦称皮肤腺。是位于昆虫表皮中的腺体,由表皮细胞分化而成。导管穿过表皮层,在体表开口。在蜕皮的最后过程中,新表皮形成后,分泌粘胶层,迅速硬化而形成蜡质保护层。历来把产生蜕皮激素的腺体,按其位置称为前胸腺、头部腮面腺等,所以随着种属的不同将附以不同的名称,为了不致发生混淆而求得统一,最近提倡使用蜕皮腺这一名称,并逐渐普及开来。 ...

蚕因蜕皮而处于停止吃桑的静止(不移动)现象。眠蚕首先吐丝,使自身固定在蚕座上,从那时起经过5—6小时,在近头部的胸背处,可看出茶褐色的三角形新头部。从这时起直到因蜕皮而开始呈波状运动为止的这一期间,称为熟眠期;由此以后直到蜕皮结束,称为蜕皮期。休眠期的时间因蚕龄而异。4眠最长,为24—27小时,3眠次之,2眠最短为15—18小时。从出现波状运动到开始蜕皮约2小时,蜕皮所需要的时间约5分钟。休眠 ...

由甲壳类的窦(sinus)腺分泌的,被认为是抑制蜕皮的激素。这是F.A.Brown,Jr.和O.Cun- nigham氏于1939年通过克拉氏螯虾的柄眼(包括窦腺)摘出,而蜕皮的间隔缩短,以及将柄眼重新植入,而蜕皮又恢复原状等实验,而发现的。此激素是窦腺附近的X器官产生的神经分泌物,沿着神经轴突传递而贮存于窦腺,由此再向体液内释放。 ...

亦称吞噬泡。由细胞吞噬作用的结果而形成的小泡,内部含有所摄取的固形物。在理论上是指与溶酶体合并之前,即酸性磷酸酯酶来表现出活性时的结构。与此相应,把与水解酶的供体的初级溶酶体融合后的结构称为消化泡或次级溶酶体,在此处进行摄食物质的消化。根据其形成原因,可分为异体吞噬体(heter- ophagosome)和自体吞噬体(autophagosome)。前者是靠吞噬细胞外的物质形成的;后者则是靠吞噬 ...

泛分布于动物体内能捕食固体颗粒的变形虫样游走细胞或类似的组织细胞。梅契尼可夫(E.Metch-nikoff,1884)曾先对海星幼休和水蚤的间织细胞进行了命名。后来他证明高等脊椎动物的各种白细胞为属于同一范畴的细胞,并强调指出它起着机体的防御者和清扫者的作用。这种吞噬作用显著的细胞为嗜中性细胞(小吞噬细胞)及单核白细胞和组织细胞等的巨噬细胞。嗜酸性细胞和淋巴细胞则不显著。低等动物,诸如海绵动物 ...

亦称吞食。是指细胞从周围环境摄取固体颗粒的活动。一般认为,发生这一作用的机理本质上是与摄取液体的胞饮作用同。当固体物质吸附于细胞膜上时,膜就突出或陷入,两边的细胞膜一经融合,被膜包围的固体物质就被包在细胞内。这就称为吞噬体(吞噬泡),但不久就与溶酶体合在一起成为消化泡,被包裹的固体物质由于溶酶体内的分解酶的作用而被分解,成为低分子,从而被吸收在细胞质内。在根足类等原生动物中所见到的摄食方式是吞 ...

昆虫翅脉的一种,与其他的翅脉不同,在基部已经是分枝数条。简略号写作A或An。 ...

将食物从口腔通过食道送到胃或相当于胃的部分,这一过程称为吞咽运动。人和其他哺乳类的吞咽运动,包括:(1)将食物团推送到咽腔的随意运动(第一步),并由此引起下一阶段的反射运动。(2)继一步运动之后,由于咽部各肌肉的不随意性(反射性)收缩,将食物团送入食道(第二步)。在食物团进入咽腔时,能反射地封闭通往口腔、鼻咽腔的通路,以防止食物向口腔、鼻腔逆流。另外,由于喉头向前上方提举而封住由咽通往气管的通 ...

旧世界猴的臀部相当于坐骨部位有很结实的结缔组织性皮肤,其处无毛,几乎无感觉神经分布,即使长时间坐于树上睡眠、休息,臀姘胝部位也不感疼痛。这是长期悬挂或蹲坐于树枝上以支持身体营树上生活的适应结果。巢穴居住的大型类人猿,臀胼胝则不发达。 ...

C7H6O2,七碳环状化合物之一。亦称环庚三烯酚酮或2-羟庚芳酮。弱酸。与苯类化合物尤其与酚类化合物一样可显有各芳香族化合物性质,双键性和酮基性弱。具有这种环状构造的天然化合物有十余种。日桧醇(hinokitiol)作为红色铁络合物hinokitiolC30H33O6Fe存在于台湾丝柏木材中。α-和γ-守侧素(thujapricin,β-体与日桧醇相同)存在于丝柏和针叶类植物中。它作为金钟柏属 ...

鸟类在繁殖时自己不筑巢、孵卵、育雏,一切委托其他鸟类的习性。在日本有杜鹃、郭公、慈悲心鸟(Hierococcyx fugax)、筒鸟4种鸟类(都属杜鹃科)为托孵卵性鸟类。但是新大陆的杜鹃科鸟类既有自己孵卵的,也有靠别科的鸟类孵卵的。南美、北美产的牛鸟、非洲产的示蜜鸟、织巢鸟的2—3种,南美产的凫(Heteronetta)等就是例子。委托孵卵的鸟类,例如日本的郭公,一般也有10种之多,卵的色斑虽 ...